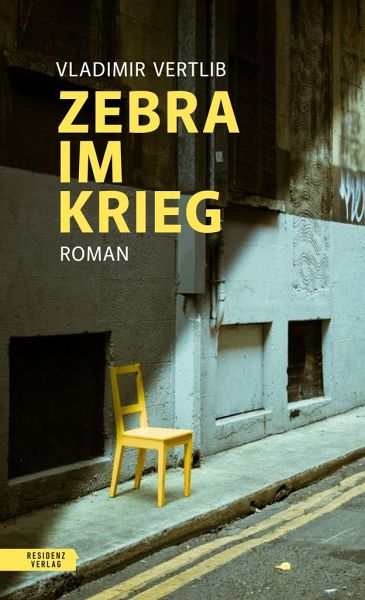

Zebra im Krieg

Roman nach einer wahren Begebenheit

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Liebevoller Vater und wütender Hassposter: Paul ist beides, und als er im Netz bloßgestellt wird, kämpft er um seine Würde, Familie - und sein Leben.Mit der Geschichte von Paul Sarianidis gelingt Vladimir Vertlib in "Zebra im Krieg" ein meisterhaft ironischer, jedoch stets von Zuneigung und Humanität erfüllter Blick in menschliche und politische Abgründe: Paul lebt mit seiner Familie in einer vom Bürgerkrieg heruntergewirtschafteten osteuropäischen Stadt am Meer. Als er arbeitslos wird, verstrickt er sich immer tiefer in die wüsten Debatten, die in den Sozialen Medien toben. Doch ein...

Liebevoller Vater und wütender Hassposter: Paul ist beides, und als er im Netz bloßgestellt wird, kämpft er um seine Würde, Familie - und sein Leben.Mit der Geschichte von Paul Sarianidis gelingt Vladimir Vertlib in "Zebra im Krieg" ein meisterhaft ironischer, jedoch stets von Zuneigung und Humanität erfüllter Blick in menschliche und politische Abgründe: Paul lebt mit seiner Familie in einer vom Bürgerkrieg heruntergewirtschafteten osteuropäischen Stadt am Meer. Als er arbeitslos wird, verstrickt er sich immer tiefer in die wüsten Debatten, die in den Sozialen Medien toben. Doch eines Tages wird Paul von Boris Lupowitsch, einem Rebellenführer, den er im Internet bedroht hat, verhaftet. Lupowitsch rechnet mit ihm vor laufender Kamera ab. Paul wird verhöhnt und gedemütigt, das Video millionenfach gesehen. Wie kann er mit dieser Schande weiterleben?