Wundwurzel

Gedichte

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

20,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

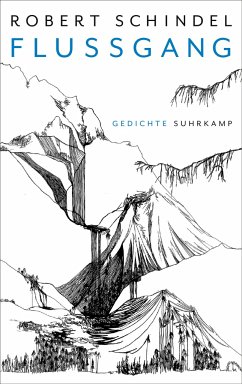

Kühn und in alle Richtungen wuchert die Wundwurzel, Robert Schindels neue Lyriksammlung. Manche ihrer Enden ragen weit hinauf bis in die »Zukunftsgebirge«, andere seitwärts in die Gegenwart, zu den »ständigen Männern in der Hotellobby« mit den »nicht ungierigen Augen«, zur »nie gesehnen blonden Frau / im Speisewagen« und ins »Gezwitter dieses Sehnens / nach ausgewiesenen Bereitschaften«. Wieder andere, nicht zu kappende, reichen tief in die Vergangenheit, in den Rumbulawald bei Riga, wo die »Juden unterm immergrünen Hügel« liegen, »in ihrem Totsein zugegeben unflexibel«. In...

Kühn und in alle Richtungen wuchert die Wundwurzel, Robert Schindels neue Lyriksammlung. Manche ihrer Enden ragen weit hinauf bis in die »Zukunftsgebirge«, andere seitwärts in die Gegenwart, zu den »ständigen Männern in der Hotellobby« mit den »nicht ungierigen Augen«, zur »nie gesehnen blonden Frau / im Speisewagen« und ins »Gezwitter dieses Sehnens / nach ausgewiesenen Bereitschaften«. Wieder andere, nicht zu kappende, reichen tief in die Vergangenheit, in den Rumbulawald bei Riga, wo die »Juden unterm immergrünen Hügel« liegen, »in ihrem Totsein zugegeben unflexibel«.

In achtundsechzig neuen Gedichten entfaltet der »jüdische Troubadour, der dunkle Humorist aus Wien« (Marcel Reich-Ranicki) erneut die ganze Meisterschaft seiner Formkunst - vom zartesten Hauch bis zum Villonschen Aufbrausen, doch stets mit einem »Lächeln / vom Augendruck her«.

i'So liegt die Wurzel wund

So prangt sie nachtverschattet

Und geht zugrund

Ist in den Zukunftskerzen allbestattet

Verknotet Wörterbilder tief im

Sehnsuchtsmund

In achtundsechzig neuen Gedichten entfaltet der »jüdische Troubadour, der dunkle Humorist aus Wien« (Marcel Reich-Ranicki) erneut die ganze Meisterschaft seiner Formkunst - vom zartesten Hauch bis zum Villonschen Aufbrausen, doch stets mit einem »Lächeln / vom Augendruck her«.

i'So liegt die Wurzel wund

So prangt sie nachtverschattet

Und geht zugrund

Ist in den Zukunftskerzen allbestattet

Verknotet Wörterbilder tief im

Sehnsuchtsmund