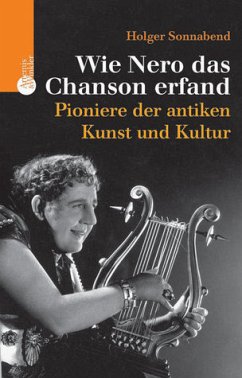

Wer ließ als Erster den Deus ex machina im Theater einschweben? Wer war der erste Mäzen?

Es geht um Menschen, die für die antike Kunst und Kultur neue Maßstäbe setzten. Wie Sappho, die der Liebeslyrik einen neuen, intimen Ton schenkte; wie Polygnotos, der die Vierfarbenmalerei begründete; wie Lucullus, der die Süßkirsche in Italien heimisch machte. Gelegentlich sind dies Personen, die man zunächst einmal mit einem ganz anderen Tätigkeitsfeld in Verbindung bringt. Denn wer denkt bei dem Rebellen Catilina an Mode, bei Kleopatra an Kosmetik, bei Caracalla an heutige Wellness-Euphorie und bei Nero an seine Verdienste um die Sangeskunst?

Es geht um Menschen, die für die antike Kunst und Kultur neue Maßstäbe setzten. Wie Sappho, die der Liebeslyrik einen neuen, intimen Ton schenkte; wie Polygnotos, der die Vierfarbenmalerei begründete; wie Lucullus, der die Süßkirsche in Italien heimisch machte. Gelegentlich sind dies Personen, die man zunächst einmal mit einem ganz anderen Tätigkeitsfeld in Verbindung bringt. Denn wer denkt bei dem Rebellen Catilina an Mode, bei Kleopatra an Kosmetik, bei Caracalla an heutige Wellness-Euphorie und bei Nero an seine Verdienste um die Sangeskunst?

Ein Monster war er nicht, und Rom hatte viel Geduld mit ihm: Holger Sonnabend zeigt einen Nero, der die Pflichten des Kaisertums nicht verstand.

Zum menschenmordenden Monstrum lässt sich Nero nicht stilisieren. Die schiere Zahl seiner Opfer ist überschaubar. Anders als Augustus oder Trajan hat er keine raumgreifenden Kriege geführt, sondern seinen Feldherren begrenzte Unterwerfungen unprovozierter Aufstände überlassen. Geradezu als barmherziger Humanist durch Unterlassung erscheint er im Vergleich mit Julius Caesar, waren bei dessen Eroberungszug doch ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung Galliens auf der Strecke geblieben, erschlagen, versklavt, verhungert.

Doch Neros wenige Opfer waren prominent. Seine Mutter Agrippina sollte bei einem raffiniert eingefädelten Schiffsunfall im Golf von Neapel umkommen. Als es ihr gelang, an Land zu schwimmen, musste ein vom Sohn entsandtes Mordkommando das Werk mit Knüppel und Schwert vollenden. Sechs Jahre später wurde Seneca, der als Berater des jugendlichen Kaisers über längere Zeit an einer ordentlichen Regierung mitgewirkt hatte, der Mitwirkung an einer aufgedeckten Verschwörung geziehen und zum Selbstmord gezwungen. Als wortgewaltiger Mann des Geistes und gerade im Tode seine Autonomie reklamierendes Opfer der Macht war er wie geschaffen zum Heros der schreibenden Zünfte. Und dann natürlich die Christen, von Nero für den Brand Roms verantwortlich gemacht, den gelegt zu haben das Gerücht dem Kaiser zuschrieb. Sie wurden mit den "ausgesuchtesten Martern" zum Tode befördert, wie Tacitus im berühmten Christenkapitel seines Geschichtswerks für alle Zeiten festhielt. Dem wohl immer noch bekanntesten der römischen Kaiser ist ab Mai in Trier eine große Ausstellung gewidmet - Grund genug für eine neue Biographie. Holger Sonnabend referiert selbstverständlich die Überlieferung, neben Tacitus vor allem das Lebensbild aus der Feder von Sueton. Doch voyeuristischer Schauer wird hier nicht bedient. Vielmehr liest der Autor die farbenprächtigen Berichte mit dem herrschaftssoziologisch geschulten Blick der neueren althistorischen Forschung. Sie zeichnet die von Augustus begründete eigentümliche Art der Monarchie als ein höchst komplexes kommunikatives System, das im Grunde alle Beteiligten, vor allem aber den Mann an der Spitze, heillos überforderte.

Der Kaiser musste, das wissen wir seit Egon Flaigs bahnbrechenden Studien, von den relevanten Gruppen - Armee, stadtrömisches Volk und senatorischer Adel - akzeptiert werden, wobei Letzterer qua Patronage mit dem Herrscher, durch Verwandtschaft aber konfliktträchtig mit dem Hof und dem kaiserlichen Haus insgesamt verflochten war.

Es geht um Erklärung, nicht Ehrenrettung. Die von Sonnabend umrissene Deutung markiert einen klaren Fortschritt gegenüber Ansichten wie jener Theodor Mommsens, Nero habe schlicht kein Interesse an der Politik gehabt, oder er sei, wie andere glaubten, in einem psychopathologischen Sinn defekt gewesen. Bei quellenkritischen Abwägungen wählt der Autor die pragmatische Mitte: Nein, Nero hat Rom nicht angezündet und seinen langjährigen Prätorianerpräfekten Burrus nicht ermorden lassen, wohl aber seine Mutter Agrippina, denn diese "störte ihn dabei, sein Kaisertum zu zelebrieren".

Nero, so die These des Buches, war nicht verrückt, und er hörte auch nie auf, Kaiser sein zu wollen, um stattdessen ganz Künstler zu werden. Vielmehr habe er die von Augustus so erfolgreich vorgelebte Einsicht, der Kaiser müsse stets repräsentieren und sich selbst als Machthaber inszenieren, konsequent fortgesetzt. Nero sei als Sänger aufgetreten, doch weil alle wussten, dass da der Kaiser auf der Bühne stand, siegte er in allen Wettbewerben, an denen er teilnahm. Nero sei ein Kaiser gewesen, der sich "der Kunst bediente, um herrschaftspolitisch verwertbare Wirkung zu erzielen, um sein politisches Programm, das auf den einzigen Punkt ,Nero' reduzierbar war, zu präsentieren".

Aus den Interpretationen der Handlungen Neros heraus, zumal der langen Griechenlandreise gegen Ende seiner Regierungszeit, ist das durchaus plausibel. Allerdings fragt der Autor nicht konsequent genug, ob denn ausgerechnet das Auftreten auf einem Feld, das agonal, also egalitär strukturiert war und auf dem sich noch dazu sozial verachtete Gestalten tummelten, irgendwie geeignet erscheinen konnte, Neros Position zu stabilisieren. Schon bald brauchte der Kitharaspieler im Purpur Claqueure, jedenfalls in Rom, wo die Zuschauer bei seinen Auftritten ihren Kaiser vermissten. Wahrscheinlich erschienen Nero die üblichen Rollen des Kaisers als Feldherr, Patron und Erster im Senat als nicht ausreichend, als langweilig oder konventionell. Aber wer sie wie Nero mit zunehmender Herrschaftsdauer immer mehr ignorierte, zeigte wohl nur, dass er das römische Kaisertum nicht verstanden hat.

Dem klugen und eingängig geschriebenen Buch fehlt leider eine Stammtafel für die höchst verwickelten Verwandtschaftsverhältnisse. Seine Grenzen sind auch die des ganzen Erklärungsansatzes: Psychologisieren und mentale Introspektion gelten mit Recht als verpönt, und Sonnabend vermeidet sie weitgehend, wenn auch nicht gänzlich. Aber das Handeln eines Herrschers, der alles tun konnte, was er sich nicht selbst verbot, ließe sich nur dann vollständig systemfunktionalistisch und rationalisierend erklären, wenn Platons Philosophenkönig seinem Grab entstiege. Das historische Wunder des Römischen Reiches liegt in einer bemerkenswerten Einhegung von Kontingenz: Es bestimmte seine Herrscher auf suboptimale Weise und erlaubte ihnen, sehr verrückte Dinge zu tun, ohne dass dies seine Existenz gefährdet hätte.

UWE WALTER

Holger Sonnabend: "Nero". Inszenierung der Macht.

Philipp von Zabern Verlag, Darmstadt 2016. 247 S., geb., 29,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main