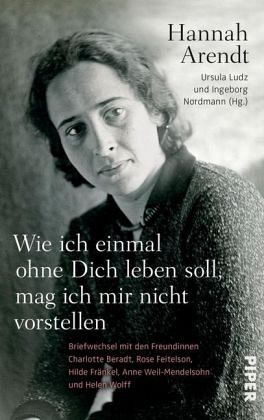

erschließt durch seine Auswahl auch eine neue Perspektive auf Arendts umfangreiches Briefwerk. Denn anders als bei den bisher edierten Briefwechseln, etwa denen mit Uwe Johnson, Martin Heidegger oder Mary McCarthy, handelt es sich bei den fünf Korrespondentinnen nicht um Personen, die selbst im Licht der Öffentlichkeit standen. Hier wird weniger abstrakt reflektiert, was Freundschaft ist, als vielmehr konkret vorgelebt, was sie sein kann.

Obwohl das politische Geschehen (wie der Wiederaufbau Europas, die McCarthy-Ära oder der Eichmann-Prozess) und die Arbeit an Publikationen stets präsent sind, geben viele der Briefe auch dem privaten oder intimen Leben einen großen Raum. Sie beschreiben Stimmungen, Eindrücke und Begegnungen sowie Fragen der persönlichen Identität, die erst in der Beziehung zur Freundin thematisiert werden können: "Nur wenn ich an Dich schreibe, frage ich mich eigentlich, was und wo ich eigentlich bin, und deshalb kriegt Du immer so besonders blöde Seelenschmusbriefe" (Anne Weil). Von "Seelenschmus" kann übrigens keine Rede sein: Allen Frauen ist ein angenehm unprätentiöser Stil gemeinsam, der immer zum Witz und nie zur Sentimentalität neigt.

Bei aller Unterschiedlichkeit der Charaktere werden die fünf "Miniaturwelten" durch thematische und stilistische Gemeinsamkeiten verbunden, die sich aus dem geteilten Schicksal der Freundinnen ergeben: Bis auf Rose Feitelson mussten sie alle aus Deutschland fliehen. Der Verlust der Heimat, das Leben in der Emigration und die Beziehung zur jüdischen Herkunft (die alle Frauen mit Ausnahme Fränkels teilen) gehören zu diesen Gemeinsamkeiten. Stilistisch ist die Emigrationserfahrung präsent durch eine polyglotte Sprachmelange, das selbstverständliche Einflechten von griffigen englischen oder französischen Ausdrücken, und durch die zahlreichen literarischen und philosophischen Zitate, die alle Frauen wie ein Vademekum aus der Heimat mit sich führen. Zu den wiederkehrenden Motiven gehören auch die existentiellen Themen Liebe, Altern - die Verschlechterung der "Karkasse" (Anne Weil) - und Tod. Freundschaft erscheint angesichts der politischen und persönlichen Erschütterungen als eines der wenigen Phänomene, das nicht in Frage steht und dadurch dem Leben Dauerhaftigkeit und Verlässlichkeit gibt.

Wie sich diese Freundschaften gestalten, fällt dabei ganz unterschiedlich aus: Helen Wolff und Arendt verbindet zum Beispiel die Arbeit an gemeinsamen Publikationsprojekten und Überlegungen, wie deutschsprachige Schriftsteller dem amerikanischen Publikum nahe gebracht werden können. Eine solidarische, aber asymmetrische Beziehung besteht dagegen zu Charlotte Beradt, einst die Jugendliebe von Arendts Mann Heinrich Blücher, die sich in New York mit einem Friseursalon im Wohnzimmer über Wasser halten muss. Während Arendts langer Europa-Reisen fungiert sie als eine Vermittlerin zwischen der sich verloren fühlenden Arendt und Blücher, der oft wochenlang nichts von sich hören lässt.

Den Höhepunkt im Hinblick darauf, was Freundschaft sein kann, bildet der kurze Briefwechsel mit Hilde Fränkel während Arendts erster großer Europa-Reise (1949/50). Er gibt das zutiefst berührende Zeugnis einer großen Liebe - jedes andere Wort wäre zu schwach -, die von rückhaltlosem Vertrauen und zärtlicher Anteilnahme geprägt ist. Amüsant zu lesen sind dabei die Passagen über die verschiedenen Ehe- und sonstigen Männer in beider Leben, die Fränkel - enttäuscht über ihren langjährigen Geliebten Paul Tillich - als "Bagage" bezeichnet. Woraufhin Arendt entgegnet: "Ja, die Männer sind eine ziemlich lästige Bagage, nur kommt man halt ohne sie doch nicht aus. Ist doch wahr."

Arendt erzählt von den "phantastischen Szenen", die sie im Hause Heidegger erlebt hat, und dem "begossenen Pudel" Martin. Fränkel berichtet ihrerseits von ihrem "letzten erotischen Erfolg" Alfred Kinsey. Die Leichtigkeit, mit der hier immer wieder geplaudert wird, ist umso erstaunlicher, als die Freundinnen während der Trennung nicht wissen, ob sie sich noch einmal wiedersehen werden. Hilde Fränkel liegt mit Lungenkrebs im Sterben. Doch Krankheit und Tod werden nicht ausgeblendet, sondern mit bewundernswerter Selbstverständlichkeit thematisiert. Dabei steigert das Wissen um den baldigen Verlust noch die Dankbarkeit für das "unverlierbare Glück der Nähe" (Arendt): "Das Glück, Dich gefunden zu haben, wird dadurch, dass Du weggehst, noch intensiver, weil ja eben der Schmerz mit darin beschlossen ist. Dadurch wird es wie ein Symbol für menschliches Leben und für das, was wir halten können und eben doch nie haben können." In diesen Briefen findet man nicht nur ein eindrückliches Beispiel, was Sprache in "Grenzsituationen" vermag, wie die Herausgeberinnen schreiben, sondern auch, dass sich die eigene Identität erst in Beziehungen entfalten und mit diesen wieder verlorengehen kann, "als sei man dann in den wichtigsten Dingen plötzlich zum Schweigen verdammt, nachdem man gerade erst Reden gelernt hat" (Arendt).

Ingeborg Nordmann und Ursula Ludz haben den Band hervorragend ediert. Akribisch haben sie die vielfältigen Bezüge auf Personen oder Ereignisse recherchiert und die Briefe durch ihre kenntnisreichen Anmerkungen für heutige Leser kontextualisiert. Neben einem allgemeinen Vorwort ist jedem Abschnitt noch eine eigene Einleitung vorangestellt, welche ausführlich auf die Biographie der jeweiligen Freundin und ihre Beziehung zu Arendt eingeht.

Einen Wermutstropfen hat die insgesamt sehr lesenswerte Edition: in drei Fällen, nämlich bei Beradt, Weil und Feitelson, sind Arendts Briefe verschollen. Die Herausgeberinnen gleichen dies nach besten Kräften aus, indem sie die entstandenen Lücken durch anderes Quellenmaterial zu füllen versuchen. Dennoch bleibt der Verlust schmerzlich. An anderen Stellen hätte es der Edition dagegen gutgetan, die Auswahl stärker zu beschränken, denn einige Briefe dürften ausschließlich für Arendt-Forscher interessant sein. Die Mehrzahl aber ist historisch erhellend, unterhaltsam, geistreich und berührt durch ihre tiefe Menschlichkeit.

TATJANA NOEMI TÖMMEL.

Hannah Arendt: "Wie ich einmal ohne Dich leben soll, mag ich mir nicht vorstellen". Briefwechsel mit den Freundinnen Charlotte Beradt, Rose Feitelson, Hilde Fränkel, Anne Weil und Helen Wolff.

Hrsg. von Ursula Ludz und Ingeborg Nordmann. Piper Verlag, München 2017. 688 S., geb., 38,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.06.2018

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.06.2018