Nicht lieferbar

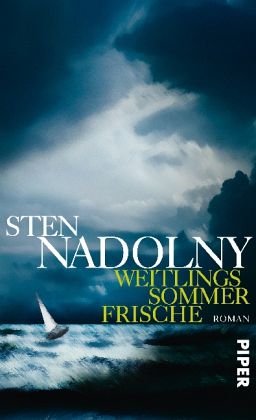

Sten Nadolny

Gebundenes Buch

Weitlings Sommerfrische

Roman. Ausgezeichnet mit dem Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag für den besten Familienroman 2012

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Wie wäre es, in die eigene Vergangenheit zu reisen? Sten Nadolny versetzt seinen verblüfften Helden zurück in dessen Jugend - und öffnet ihm nicht nur die Augen über sich selbst, sondern greift auch in seinen scheinbar vorgezeichneten Lebenslauf ein. In einem Sommergewitter kentert das Segelboot des angesehenen Berliner Richters Wilhelm Weitling. Er kommt nur knapp mit dem Leben davon, muss aber feststellen, dass ihn sein Unfall fünfzig Jahre in die Vergangenheit zurückgeworfen hat. Neugierig, aber auch mit sanfter Kritik begleitet er den Jungen, der er einmal war, durch die Tage nach d...

Wie wäre es, in die eigene Vergangenheit zu reisen? Sten Nadolny versetzt seinen verblüfften Helden zurück in dessen Jugend - und öffnet ihm nicht nur die Augen über sich selbst, sondern greift auch in seinen scheinbar vorgezeichneten Lebenslauf ein. In einem Sommergewitter kentert das Segelboot des angesehenen Berliner Richters Wilhelm Weitling. Er kommt nur knapp mit dem Leben davon, muss aber feststellen, dass ihn sein Unfall fünfzig Jahre in die Vergangenheit zurückgeworfen hat. Neugierig, aber auch mit sanfter Kritik begleitet er den Jungen, der er einmal war, durch die Tage nach dem Sturm. Wer ist er damals gewesen? Und wie konnte aus diesem Menschen der werden, der er heute ist? Muss er die Erinnerung an seine Eltern, seine erste Liebe, seine Berufswahl, sein ganzes Leben revidieren? Und wird er zu seiner Frau und in sein altes Leben zurückkehren dürfen? Sten Nadolny entführt uns auf eine philosophische Zeitreise, die seinen scharf beobachtenden Helden zu unverhofften Erkenntnissen führt.

Nadolny, Sten

Sten Nadolny, geboren 1942 in Zehdenick an der Havel, lebt in Berlin und am Chiemsee. Für sein Werk wurde er unter anderen mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 1980, dem Hans-Fallada-Preis 1985, dem Premio Vallombrosa 1986, dem Ernst-Hoferichter-Preis 1995 und dem Weilheimer Literaturpreis 2010 ausgezeichnet. Nach seinem literarischen Debüt »Netzkarte« erschien 1983 der Roman »Die Entdeckung der Langsamkeit«, der in alle Weltsprachen übersetzt wurde, und inzwischen zum modernen Klassiker der deutschsprachigen Literatur geworden ist. Danach veröffentlichte Sten Nadolny die Romane »Selim oder Die Gabe der Rede«, »Ein Gott der Frechheit«, »Er oder ich«, den »Ullsteinroman« und zuletzt der gemeinsam mit Jens Sparschuh verfasste Gesprächsband »Putz- und Flickstunde«. Für seinen Familienroman »Weitlings Sommerfrische« bekam er 2012 den Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag.

Sten Nadolny, geboren 1942 in Zehdenick an der Havel, lebt in Berlin und am Chiemsee. Für sein Werk wurde er unter anderen mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 1980, dem Hans-Fallada-Preis 1985, dem Premio Vallombrosa 1986, dem Ernst-Hoferichter-Preis 1995 und dem Weilheimer Literaturpreis 2010 ausgezeichnet. Nach seinem literarischen Debüt »Netzkarte« erschien 1983 der Roman »Die Entdeckung der Langsamkeit«, der in alle Weltsprachen übersetzt wurde, und inzwischen zum modernen Klassiker der deutschsprachigen Literatur geworden ist. Danach veröffentlichte Sten Nadolny die Romane »Selim oder Die Gabe der Rede«, »Ein Gott der Frechheit«, »Er oder ich«, den »Ullsteinroman« und zuletzt der gemeinsam mit Jens Sparschuh verfasste Gesprächsband »Putz- und Flickstunde«. Für seinen Familienroman »Weitlings Sommerfrische« bekam er 2012 den Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag.

Produktdetails

- Verlag: Piper

- Seitenzahl: 218

- Erscheinungstermin: 14. Mai 2012

- Deutsch

- Abmessung: 26mm x 135mm x 210mm

- Gewicht: 378g

- ISBN-13: 9783492054508

- ISBN-10: 3492054501

- Artikelnr.: 34512558

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Wohlwollend hat Kristina Maidt-Zinke den neuen Roman von Sten Nadolny aufgenommen. Dass Nadolny, Schriftsteller jenseits des Fantasy-Genres, mit dem Motiv der Zeitreise und der Idee eines doppelten Ich spielt, kann sie nur begrüßen, zumal sie darin eine Unterwanderung der ,,herrschende Realismus-Tristesse" sieht. Sie hat also auch kein Problem mit der Geschichte um einen pensionierten Richter, der durch einen Unfall, in seiner Jugend wieder erwacht und nun als Geist seinem 16-jährigen Alter Ego begleitet, bis er durch einen zweiten Unfall wieder in der Gegenwart landet, in der nun alles verändert und er ein Schriftsteller, kein Jurist mehr ist. Allerdings findet dieses doch außergewöhnliche Ereignis in ihren Augen keine außergewöhnliche Darstellungsform. Ein wenig hat sie den Eindruck, dass Nadolny diese Konstruktion wählt, um ganz in Ruhe und etwas behäbig von seiner - die autobiografischen Einsprengsel sind unübersehbar - Jugend erzählen zu können.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.05.2012

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.05.2012Im Unfertigen findet das Leben statt

Götter und Künstler: Sten Nadolnys Zeitreisenroman "Weitlings Sommerfrische" ist ein Denkstück über die Identität. Wer bin ich - und wenn ja wie viele?

Für Gott und seinen Adjutanten, den Schriftsteller, ist alles Gegenwart. Im Diesseits dagegen: nichts als schnödes Nacheinander. Darin sind sich sämtliche Philosophen einig, mögen sie die Zeit nun als menschliche Erfindung, als reine Anschauungsform oder als harte empirische Währung betrachten. Aber ist das eigentlich so sicher? Dehnt und krümmt, verknotet und durchbricht sich die Zeit nicht unablässig? In "Zeitlang", dem bayerischen Begriff für "Sehnsucht", kommt das sehr schön zum Ausdruck. Er spielt denn auch eine wichtige

Götter und Künstler: Sten Nadolnys Zeitreisenroman "Weitlings Sommerfrische" ist ein Denkstück über die Identität. Wer bin ich - und wenn ja wie viele?

Für Gott und seinen Adjutanten, den Schriftsteller, ist alles Gegenwart. Im Diesseits dagegen: nichts als schnödes Nacheinander. Darin sind sich sämtliche Philosophen einig, mögen sie die Zeit nun als menschliche Erfindung, als reine Anschauungsform oder als harte empirische Währung betrachten. Aber ist das eigentlich so sicher? Dehnt und krümmt, verknotet und durchbricht sich die Zeit nicht unablässig? In "Zeitlang", dem bayerischen Begriff für "Sehnsucht", kommt das sehr schön zum Ausdruck. Er spielt denn auch eine wichtige

Mehr anzeigen

Rolle in Sten Nadolnys neuem Roman, der virtuos die objektiv-lineare Zeitvorstellung außer Kraft setzt: "Ein Zeitlang, das keine Sau aushält, Geister auch nicht."

Es handelt sich um ein philosophisches Experiment: Nadolny treibt die "Idee einer Visite in der eigenen Jugend" so weit, dass die Möglichkeit alternativer, ja multipler Existenzen aufscheint, vielleicht eine späte Antwort auf Max Frischs allzu fatalistisches Denkstück "Biografie: Ein Spiel". Handlungsversessenen Lesern mag die Zeit dabei tatsächlich lang werden, denn bevor im letzten Fünftel Umschwünge und Pointen die Geschichte enorm beschleunigen, kann es durchaus scheinen, als habe der Autor Jahrzehnte nach der Langsamkeit auch die - freilich gepflegte - Langeweile entdeckt. In einem derart geruhsamen Stil würde vielleicht ein bürgerlicher Realist des neunzehnten Jahrhunderts Robert Zemeckis' "Zurück in die Zukunft" retro-adaptieren: Anstelle von Marty McFly und seiner flotten Sprüche sehen wir Richter a. D. Wilhelm Weitling, der nach halbwegs erfülltem Juristenleben an einem frömmelnden Alterswerk namens "spes divina" herumdoktert und ansonsten liebevoll sein Segelboot pflegt, welches er hin und wieder auf dem Chiemsee ausführt, nicht weil er Lust dazu hätte, sondern weil "ohne einen Willen zum Abschluss" Verblödung drohe.

Bei einer Ausfahrt gerät der Achtundsechzigjährige in einen Sturm, exakt so, wie er das als Sechzehnjähriger nur knapp überlebt hat - und siehe da, es tut sich ein Wurmloch auf: Der Held wird im Jahre 1958 ausgespuckt, und zwar als rein beobachtender, an sein früheres Ich geketteter Geist. Nur wenn der junge Willy schläft, kann sich sein Alter-Ego frei bewegen. Er erfährt, dass dieser "Jugendarrest in einer neuen Bedeutung des Wortes" verbreitet ist und "Sommerfrische" genannt wird. Mit Alten, Verwirrten und Betrunkenen lässt sich dabei sogar plaudern. Zum Mentor wird dem Rückkehrer sein Künstler-Großvater mit dem sprechenden Namen Fedor von Traumleben, den sie damals für dement hielten.

Viele Monate lang observiert Weitling nun "kühl wie ein Forscher" sich selbst zu einer Zeit, als ihm noch alles offen stand. Und er beobachtet genau: Lektüre- und Schulerlebnisse, Zimmereinrichtungen, Weihnachtsfeiern, Spaziergänge, Musikabende, Schwärmereien, all das wird mit einem Detailinteresse ausgebreitet, das partiell wohl nur autobiographisch zu erklären ist, denn tatsächlich stimmt vieles an Weitling mit Nadolny überein. Im Zentrum steht die Verortung des Jungen innerhalb seiner unaufgeregt intellektuellen Familie. Die Mutter, eine vordemokratische, geistreiche Person, erscheint dem Beobachter resoluter als in der Erinnerung, der Vater, ein Schriftsteller, als schwächer und erfolgloser. Der Autor hat freilich Höheres im Sinn als eine gewitzt kodierte Autobiographie, was sich schon daran ablesen lässt, dass er Weitling das Wort an ihn richten lässt: "Was aber soll das, was mir hier widerfährt? Soll ich etwas lernen?" Selbsterkenntnis scheint jedoch keineswegs das Ziel, auch wenn der alte Weitling einsieht, dass er nicht zuletzt aus krankhafter Schüchternheit eine Vorliebe für Rechtsbrecher entwickelt hat. Eher schon geht es um das Unterlaufen von Selbsterkenntnis, weil das Erkannte im Moment der Einsicht zerstiebt. Immer stärker jedenfalls verdichtet sich eine Ahnung des Helden zur Gewissheit: Die Geschichte ereignet sich nicht zweimal gleich. Sollte Weitling selbst das Ergebnis beeinflussen so wie ein Forscher das Experiment? Und was wird dann aus seiner herbeigesehnten Zukunft?

Tatsächlich muss der schließlich in die Gegenwart Zurückkehrende feststellen, dass ein Anderer aus ihm geworden ist: kein Richter, sondern ein Schriftsteller - mit erkennbarer Nadolny-Kontur und einiger Selbstironie: "Autor Weitling" sei "Spezialist für die Neuformulierung von Binsenweisheiten". Die Biographien der Eltern scheinen vertauscht, die Mutter hat sich diesmal als erfolgreiche Autorin etabliert. Im Falle des Autors waren übrigens Vater wie Mutter als Schriftsteller erfolgreich, schon das ein erster Hinweis, dass vielleicht beide Variationen der Familiengeschichte zugleich gültig sind.

Die Frömmigkeit allerdings, so stellt der Protagonist überrascht fest, blieb auf der Strecke. Gott ist für den Agnostiker nur eine erfundene Adresse für Dankbarkeitsbezeigungen. Und doch lenkt auch hier seine nichtrealisierte, aber erinnerte Identität die tatsächliche ab, und zwar ins Trotzdem-Religiöse: "Wenn überhaupt, dachte er, dann müsste man sich Gott unschlüssig denken. Er probiert herum, macht Fehler, überlegt, hat einen besseren Einfall und korrigiert sich!" Gott als Autor, damit scheint Weitling zum Wesen der "spes divina", der göttlichen Hoffnung, vorgedrungen. Es ist ein Abschied vom Willen zum Abschluss: Im Unfertigen, im Zeitlang findet das Leben statt.

Dieser charmant verspielte Roman ist tiefsinnig, ohne verblasen zu sein, ist tröstlich ohne jeden Anflug von Kitsch, eine hintersinnige Infragestellung der Kohärenz unserer Identität, die möglicherweise nicht mehr darstellt als eine Momentaufnahme innerhalb des nie endenden Spiels der einander gegenseitig unterminierenden Zeitüberwindungskräfte Erinnerung und Phantasie. Durch die Ritzen des Ich leuchten all unsere nicht verwirklichten Varianten in uns hinein. Man kann den Roman nicht zuletzt als schönste Demenz-Huldigung lesen, denn so - das Vergessen als Wurmloch zur Möglichkeitswelt - ließen sich all die Wunderlichkeiten natürlich erklären, ohne den Glauben an die Newton-Welt aufzugeben. Aber wer sollte den nicht gern aufgeben wollen?

OLIVER JUNGEN

Sten Nadolny: "Weitlings Sommerfrische". Roman.

Piper Verlag, München 2012. 121 S., geb., 19,99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Es handelt sich um ein philosophisches Experiment: Nadolny treibt die "Idee einer Visite in der eigenen Jugend" so weit, dass die Möglichkeit alternativer, ja multipler Existenzen aufscheint, vielleicht eine späte Antwort auf Max Frischs allzu fatalistisches Denkstück "Biografie: Ein Spiel". Handlungsversessenen Lesern mag die Zeit dabei tatsächlich lang werden, denn bevor im letzten Fünftel Umschwünge und Pointen die Geschichte enorm beschleunigen, kann es durchaus scheinen, als habe der Autor Jahrzehnte nach der Langsamkeit auch die - freilich gepflegte - Langeweile entdeckt. In einem derart geruhsamen Stil würde vielleicht ein bürgerlicher Realist des neunzehnten Jahrhunderts Robert Zemeckis' "Zurück in die Zukunft" retro-adaptieren: Anstelle von Marty McFly und seiner flotten Sprüche sehen wir Richter a. D. Wilhelm Weitling, der nach halbwegs erfülltem Juristenleben an einem frömmelnden Alterswerk namens "spes divina" herumdoktert und ansonsten liebevoll sein Segelboot pflegt, welches er hin und wieder auf dem Chiemsee ausführt, nicht weil er Lust dazu hätte, sondern weil "ohne einen Willen zum Abschluss" Verblödung drohe.

Bei einer Ausfahrt gerät der Achtundsechzigjährige in einen Sturm, exakt so, wie er das als Sechzehnjähriger nur knapp überlebt hat - und siehe da, es tut sich ein Wurmloch auf: Der Held wird im Jahre 1958 ausgespuckt, und zwar als rein beobachtender, an sein früheres Ich geketteter Geist. Nur wenn der junge Willy schläft, kann sich sein Alter-Ego frei bewegen. Er erfährt, dass dieser "Jugendarrest in einer neuen Bedeutung des Wortes" verbreitet ist und "Sommerfrische" genannt wird. Mit Alten, Verwirrten und Betrunkenen lässt sich dabei sogar plaudern. Zum Mentor wird dem Rückkehrer sein Künstler-Großvater mit dem sprechenden Namen Fedor von Traumleben, den sie damals für dement hielten.

Viele Monate lang observiert Weitling nun "kühl wie ein Forscher" sich selbst zu einer Zeit, als ihm noch alles offen stand. Und er beobachtet genau: Lektüre- und Schulerlebnisse, Zimmereinrichtungen, Weihnachtsfeiern, Spaziergänge, Musikabende, Schwärmereien, all das wird mit einem Detailinteresse ausgebreitet, das partiell wohl nur autobiographisch zu erklären ist, denn tatsächlich stimmt vieles an Weitling mit Nadolny überein. Im Zentrum steht die Verortung des Jungen innerhalb seiner unaufgeregt intellektuellen Familie. Die Mutter, eine vordemokratische, geistreiche Person, erscheint dem Beobachter resoluter als in der Erinnerung, der Vater, ein Schriftsteller, als schwächer und erfolgloser. Der Autor hat freilich Höheres im Sinn als eine gewitzt kodierte Autobiographie, was sich schon daran ablesen lässt, dass er Weitling das Wort an ihn richten lässt: "Was aber soll das, was mir hier widerfährt? Soll ich etwas lernen?" Selbsterkenntnis scheint jedoch keineswegs das Ziel, auch wenn der alte Weitling einsieht, dass er nicht zuletzt aus krankhafter Schüchternheit eine Vorliebe für Rechtsbrecher entwickelt hat. Eher schon geht es um das Unterlaufen von Selbsterkenntnis, weil das Erkannte im Moment der Einsicht zerstiebt. Immer stärker jedenfalls verdichtet sich eine Ahnung des Helden zur Gewissheit: Die Geschichte ereignet sich nicht zweimal gleich. Sollte Weitling selbst das Ergebnis beeinflussen so wie ein Forscher das Experiment? Und was wird dann aus seiner herbeigesehnten Zukunft?

Tatsächlich muss der schließlich in die Gegenwart Zurückkehrende feststellen, dass ein Anderer aus ihm geworden ist: kein Richter, sondern ein Schriftsteller - mit erkennbarer Nadolny-Kontur und einiger Selbstironie: "Autor Weitling" sei "Spezialist für die Neuformulierung von Binsenweisheiten". Die Biographien der Eltern scheinen vertauscht, die Mutter hat sich diesmal als erfolgreiche Autorin etabliert. Im Falle des Autors waren übrigens Vater wie Mutter als Schriftsteller erfolgreich, schon das ein erster Hinweis, dass vielleicht beide Variationen der Familiengeschichte zugleich gültig sind.

Die Frömmigkeit allerdings, so stellt der Protagonist überrascht fest, blieb auf der Strecke. Gott ist für den Agnostiker nur eine erfundene Adresse für Dankbarkeitsbezeigungen. Und doch lenkt auch hier seine nichtrealisierte, aber erinnerte Identität die tatsächliche ab, und zwar ins Trotzdem-Religiöse: "Wenn überhaupt, dachte er, dann müsste man sich Gott unschlüssig denken. Er probiert herum, macht Fehler, überlegt, hat einen besseren Einfall und korrigiert sich!" Gott als Autor, damit scheint Weitling zum Wesen der "spes divina", der göttlichen Hoffnung, vorgedrungen. Es ist ein Abschied vom Willen zum Abschluss: Im Unfertigen, im Zeitlang findet das Leben statt.

Dieser charmant verspielte Roman ist tiefsinnig, ohne verblasen zu sein, ist tröstlich ohne jeden Anflug von Kitsch, eine hintersinnige Infragestellung der Kohärenz unserer Identität, die möglicherweise nicht mehr darstellt als eine Momentaufnahme innerhalb des nie endenden Spiels der einander gegenseitig unterminierenden Zeitüberwindungskräfte Erinnerung und Phantasie. Durch die Ritzen des Ich leuchten all unsere nicht verwirklichten Varianten in uns hinein. Man kann den Roman nicht zuletzt als schönste Demenz-Huldigung lesen, denn so - das Vergessen als Wurmloch zur Möglichkeitswelt - ließen sich all die Wunderlichkeiten natürlich erklären, ohne den Glauben an die Newton-Welt aufzugeben. Aber wer sollte den nicht gern aufgeben wollen?

OLIVER JUNGEN

Sten Nadolny: "Weitlings Sommerfrische". Roman.

Piper Verlag, München 2012. 121 S., geb., 19,99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

»Ein Buch über die verlorene Identität und eine poetische Zeitreise durch das Leben des Autors als multiple Persönlichkeit.« Radio Bremen, Literaturzeit 20121008

"Weitlings Sommerfrische" ist in meinen Augen ein total gelungener, humorvoller und unterhaltsamer Roman mit gedankenvollen philosophischen Erkundungen.

Sehr oft stelle ich mir, während des lesen, die fragen : Welche Weichen würde ich stellen, wenn ich die Chance bekäme, …

Mehr

"Weitlings Sommerfrische" ist in meinen Augen ein total gelungener, humorvoller und unterhaltsamer Roman mit gedankenvollen philosophischen Erkundungen.

Sehr oft stelle ich mir, während des lesen, die fragen : Welche Weichen würde ich stellen, wenn ich die Chance bekäme, in meine vergangene Jugend zurück gehen zu können.....Mit den bereits gesammelten Erfahrungen.....

Was wäre passiert, wenn mein Schicksal anders verlaufen wäre, wenn ich andere Erfahrungen erlebt hätte.... wäre ich dann ein anderer Mensch als jetzt....??

Dieser Roman verführt den Leser , ausgeprägte und sehr tiefe Blicke in sein eigenes Leben zu werfen, in das Leben an und für sich.....Alle Sackgassen, die Verunsicherungen die jeden einzelnen von uns ein ganzes Leben, unter Umständen, begleiten.

Worum geht es:

Der pensionierte Richter Wilhelm Weitling lebt ursprünglich in Berlin und verbringt seinen Urlaub oder auch den groß teil seines Ruhestands an seinen Lieblingsort dem Chiemsee. Es ist für ihn ein Ort der Ruhe und Entspannung....

Eines Tages, den gesamten Wettervorhersagen und deutlichen Vorboten zum trotz, segelt er mit einem kleinen Segelboot hinaus auf dem Chiemsee. Wie nicht anderes erwartend gerät er in einen Sturm und kommt nicht mehr rechtzeitig ans rettende Ufer zurück und verunglückt schwer... Als Weitling wieder erwacht, muss er feststellen das er nicht im Krankenhaus ist sondern im Körper seines 16 jährigen ichs, als Geist.....

Mehr möchte ich nicht verraten. Selber lesen macht mehr Spaß

5 Sterne von mir. Dieses Buch kann man wirklich empfehlen.

Weniger

Antworten 10 von 11 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 10 von 11 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Multiple Identität

In seinem verschiedentlich als Alterswerk apostrophierten Roman «Weitlings Sommerfrische» beleuchtet Sten Nadolny das Problem menschlicher Identität mit Hilfe einer Zeitreise, hier sogar in beiden möglichen Varianten, zurück und voraus. Die …

Mehr

Multiple Identität

In seinem verschiedentlich als Alterswerk apostrophierten Roman «Weitlings Sommerfrische» beleuchtet Sten Nadolny das Problem menschlicher Identität mit Hilfe einer Zeitreise, hier sogar in beiden möglichen Varianten, zurück und voraus. Die Identität aber, um die es sich konkret handelt, die des Protagonisten dieser Geschichte, ist so stark autobiografisch inspiriert, dass sich unwillkürlich die Frage aufdrängt, ob die vom Autor gewählte Form der philosophischen Zeitreise in beide Richtungen für die Aufarbeitung der eigenen Biografie und für den beabsichtigten Erkenntnisgewinn beim Leser wirklich optimal ist.

In den ersten beiden der neun Kapitel dieser Geschichte berichtet ein auktorialer Erzähler von dem pensionierten Richter Dr. Wilhelm Weitling aus Berlin, der am Chiemsee in einem angemieteten Sommerhaus den wohlverdienten Ruhestand genießt. Bei einem Segeltörn mit seiner Plätte, einem zum Segelboot umgebauten Fischerkahn, gerät er in einen Sturm und kentert, ein Blitz schlägt in seiner Nähe ein. Im dritten Kapitel wechselt abrupt die Erzählperspektive, der sechzehnjährige Willy wird 1958 mit seinem manövrierunfähigen Boot im Sturm an das Ostufer des Chiemsees getrieben. «Wenn es Gott gäbe, hätte er bei dieser Rettung die Hand im Spiel gehabt». Der das denkt ist aber nicht Willy, «sondern nach wie vor der alte Mann aus Berlin, aber für andere unsichtbar, Geist ohne Physis, gekettet an einen Sechzehnjährigen aus Stöttham bei Chieming». Das Trauma durch den Blitz hat Weitling in die Vergangenheit zurückgeschleudert.

Was folgt ist eine Zeitreise an der Seite von Willy als Pennäler, den er unsichtbar mehrere Monate lang durch sein Leben begleitet und dabei wieder auf seine Eltern trifft, auf seine Jugendliebe. Er kann aber keinen Kontakt zu ihnen aufnehmen und bleibt passiver Beobachter des Geschehens. Mit der Zeit weicht Willys Leben von Weitlings Erinnerung immer mehr ab, besonders gravierend erscheint dabei dessen Berufswahl, denn Willy will Schriftsteller werden, nicht Volljurist. Als Weitling glaubt, im Chiemsee die goldene Patrone gefunden zu haben, mit der General Patton 1945 persönlich den Führer erschießen wollte, die ihm aber dort aus der Hosentasche gefallen war und im See versunken ist, worauf hin er wütend in den See uriniert habe, da befördert das ungestüme Lachen über diese kuriose Anekdote Weitling wieder in die Gegenwart. Zu seinem Erstaunen aber in die abweichende Vita von Willy, er ist nicht mehr Richter und kinderlos, sondern Schriftsteller und inzwischen sogar Großvater, seine Identität hat sich geändert. Als zwei Jahre nach seiner Rückkehr aus der Vergangenheit seine Enkelin ihm nachts als Geist erscheint, als 68Jährige aus dem Jahr 2072 in die Gegenwart des Jahres 2012 zurückgekehrt, unterlässt er es bewusst, sie über die Zukunft auszufragen.

Nadolny erzählt seine phantastische Geschichte mit ihrem komplizierten Szenario in einem ruhigen, fast schon betulichen Ton mit einfach strukturierten Sätzen. Derart bedächtig, als wolle er «Die Entdeckung der Langsamkeit», den Titel seines erfolgreichsten Romans also, hier stilistisch tatsächlich mal realisieren. Das gemächliche Tempo des Plots nimmt gegen Ende geringfügig an Fahrt auf, ohne je thrillerartig zu werden, wobei die rätselhafte Geschichte über eine multiple Persönlichkeit durchaus selbstkritisch und mit unterschwelliger Ironie erzählt wird. Man kann diese «Versuchsanordnung» zur eigenen Identität, wie Nadolny selbst sie bezeichnet hat, als angenehm uneitle Autobiografie lesen, in der er mehr oder weniger sinnreiche philosophische Einsprengsel aus seiner eigenen Gedankenwelt verarbeitet hat. Der große Lesegenuss wollte sich bei mir trotz allem aber nicht einstellen, zu absurd, zu verkopft empfand ich diese Geschichte, zu wenige Emotionen weckend oder gar Empathie aufbauend. Zeitreise und multiple Identität als Vehikel einer Autobiografie zu benutzen erscheint mir nach dieser Lektüre tatsächlich suboptimal.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für