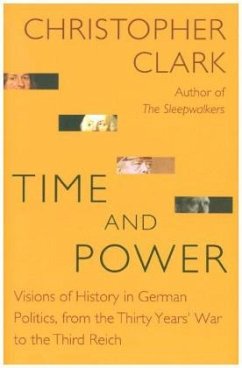

Christopher Clark

Gebundenes Buch

Von Zeit und Macht

Herrschaft und Geschichtsbild vom Großen Kurfürsten bis zu den Nationalsozialisten - Vom Autor des Bestsellers Die Schlafwandler

Übersetzung: Juraschitz, Norbert

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Worauf gründen sich Macht und Herrschaft?Wie entsteht Macht? Wie wird sie begründet und erhalten? Und in welchem Verhältnis stehen Macht und Zeit? Dies sind die großen Fragen, denen sich Christopher Clark hier widmet.Wer Macht hat, verortet sich in der Zeit. _Er begreift sich als Teil der Geschichte und schafft damit das Geschichtsbild seiner Epoche. Vier solcher Geschichtsbilder betrachtet dieses Buch: das des Großen Kurfürsten von Brandenburg, Friedrichs II. von Preußen, Bismarcks und der Nationalsozialisten.Geschrieben während der Brexit-Ereignisse, Trumps Präsidentschaft und Putin...

Worauf gründen sich Macht und Herrschaft?

Wie entsteht Macht? Wie wird sie begründet und erhalten? Und in welchem Verhältnis stehen Macht und Zeit? Dies sind die großen Fragen, denen sich Christopher Clark hier widmet.

Wer Macht hat, verortet sich in der Zeit. _Er begreift sich als Teil der Geschichte und schafft damit das Geschichtsbild seiner Epoche. Vier solcher Geschichtsbilder betrachtet dieses Buch: das des Großen Kurfürsten von Brandenburg, Friedrichs II. von Preußen, Bismarcks und der Nationalsozialisten.

Geschrieben während der Brexit-Ereignisse, Trumps Präsidentschaft und Putins vierter Amtszeit ist dieses Buch nicht nur ein großes Geschichtswerk, sondern lehrt uns auch viel über unsere eigene Epoche und deren Strukturen von Selbstlegitimation, Machtverständnis und Machterhalt.

Wie entsteht Macht? Wie wird sie begründet und erhalten? Und in welchem Verhältnis stehen Macht und Zeit? Dies sind die großen Fragen, denen sich Christopher Clark hier widmet.

Wer Macht hat, verortet sich in der Zeit. _Er begreift sich als Teil der Geschichte und schafft damit das Geschichtsbild seiner Epoche. Vier solcher Geschichtsbilder betrachtet dieses Buch: das des Großen Kurfürsten von Brandenburg, Friedrichs II. von Preußen, Bismarcks und der Nationalsozialisten.

Geschrieben während der Brexit-Ereignisse, Trumps Präsidentschaft und Putins vierter Amtszeit ist dieses Buch nicht nur ein großes Geschichtswerk, sondern lehrt uns auch viel über unsere eigene Epoche und deren Strukturen von Selbstlegitimation, Machtverständnis und Machterhalt.

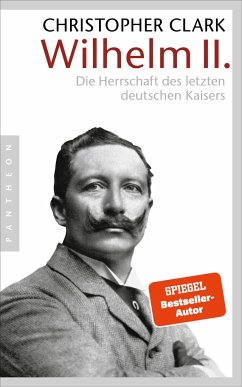

Christopher Clark, geboren 1960, lehrt als Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine's College in Cambridge. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Geschichte Preußens. Er ist Autor einer Biographie Wilhelms II., des letzten deutschen Kaisers. Für sein Buch 'Preußen' erhielt er 2007 den renommierten Wolfson History Prize sowie 2010 als erster nicht-deutschsprachiger Historiker den Preis des Historischen Kollegs. Sein epochales Buch über den Ersten Weltkrieg, 'Die Schlafwandler' (2013), führte wochenlang die deutsche Sachbuch-Bestseller-Liste an und war ein internationaler Bucherfolg. 2018 erschien von ihm der vielbeachtete Bestseller 'Von Zeit und Macht', 2020 folgte das von der Kritik gefeierte 'Gefangene der Zeit' und 2023 das Epochengemälde 'Frühling der Revolution. Europa 1848/49 und der Kampf für eine neue Welt'. Einem breiten Fernsehpublikum wurde Christopher Clark bekannt als Moderator der mehrteiligen ZDF-Doku-Reihen 'Deutschland-Saga', 'Europa-Saga' und 'Welten-Saga'. 2022 wurde ihm der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten verliehen.

Produktdetails

- Verlag: DVA

- Originaltitel: The Times of Power

- 7. Aufl.

- Seitenzahl: 320

- Erscheinungstermin: 12. November 2018

- Deutsch

- Abmessung: 233mm x 159mm x 33mm

- Gewicht: 616g

- ISBN-13: 9783421048301

- ISBN-10: 3421048304

- Artikelnr.: 53546254

Herstellerkennzeichnung

DVA Dt.Verlags-Anstalt

Neumarkter Str. 28

81673 München

produktsicherheit@penguinrandomhouse.de

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.01.2019

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.01.2019Der Raum der Zukunft muss eröffnet werden

Preußische Beispiele: Christopher Clark über den Zusammenhang von politischem Handeln und Geschichtsbildern

Auf den meisten Seiten dieses Buches geht es um vergangene Zeitvorstellungen und deren Bedeutung für das Handeln politischer Akteure, preußischer zumal. Erst auf den letzten Seiten kommt Christopher Clark mit einem kühnen Sprung in unserer Gegenwart an. Spätestens dann wird klar, dass es ihm von Anfang an auch um die Gegenwart ging, um den Verlust des Zukunftsvertrauens, das die westlichen Gesellschaften über Jahrzehnte hinweg geprägt und ihre politische Agenda bestimmt hat. Es ist der Zusammenhang von Zeitvorstellung und politischem Handlungsraum, der Clark

Preußische Beispiele: Christopher Clark über den Zusammenhang von politischem Handeln und Geschichtsbildern

Auf den meisten Seiten dieses Buches geht es um vergangene Zeitvorstellungen und deren Bedeutung für das Handeln politischer Akteure, preußischer zumal. Erst auf den letzten Seiten kommt Christopher Clark mit einem kühnen Sprung in unserer Gegenwart an. Spätestens dann wird klar, dass es ihm von Anfang an auch um die Gegenwart ging, um den Verlust des Zukunftsvertrauens, das die westlichen Gesellschaften über Jahrzehnte hinweg geprägt und ihre politische Agenda bestimmt hat. Es ist der Zusammenhang von Zeitvorstellung und politischem Handlungsraum, der Clark

Mehr anzeigen

interessiert.

Seine Ausgangshypothese lautet, dass in den jeweiligen Vorstellungen von Zeitlichkeit - linear fortschreitend, zyklisch rekursiv oder in stetem Niedergang begriffen - seinen Niederschlag findet, welche Vorstellungen von den politischen Handlungsoptionen die Akteure einer Epoche zu haben glauben. Man kann Clarks neues Buch also unter mindestens zwei Leitinteressen lesen: einem wesentlich historischen, das sich mit herausragenden Gestalten der preußisch-deutschen Geschichte beschäftigt und das dabei die im Verlauf der letzten Jahrzehnte in der Geschichtswissenschaft geführten Forschungsdebatten an einem bestimmten, räumlich begrenzten Zeitabschnitt testet, ebenso aber auch unter einem wesentlich politischen Interesse, das danach fragt, wie die Vorstellungen von Zeit und Geschichtlichkeit politische Handlungsräume schaffen, erweitern oder verengen und wie auf diese Weise regelrechte Korridore in die Zukunft entstehen, die anschließend mehr oder weniger zielstrebig durchschritten werden.

Welches Interesse bei der Lektüre aber auch überwiegt - man kommt in beiden Fällen auf seine Kosten. Christopher Clark ist ein glänzender Erzähler, der auch trockene Materie anregend aufzubereiten versteht und in die Analyse eingestreute Episoden so plaziert, dass sie wie ein Scheinwerfer die Erzählstränge ausleuchten. Und zugleich ist er ein versierter Analytiker der Selbstdarstellung von Politikern, der deren Schriften nach beiläufig untergebrachten Erklärungen dafür absucht, warum der Betreffende so handeln musste, wie er handelte und dabei durch Geschick und Entschlossenheit das Bestmögliche erreichte. Die Vorstellung von Zeitläuften und der eigenen Positionierung in ihnen ist eines der Motive dieser Rechtfertigungen.

Dass Clark sich dabei auf die preußisch-deutsche Geschichte von der Mitte des siebzehnten bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts als Untersuchungszeitraum konzentriert hat, liegt angesichts seiner Forschungen auf der Hand. Unter den Historikern seiner Generation dürfte sich kaum einer finden, der mit der Geschichte Preußens besser vertraut ist als er. Die Thematisierung des Nationalsozialismus geht über sein bisher gepflegtes Forschungsgebiet hinaus. Sie war naheliegend, weil sich hier ein Geschichtsbild findet, das im radikalen Gegensatz zu denen des Großen Kurfürsten, des großen Königs, Friedrichs II., und des Reichskanzlers Otto von Bismarck steht. Singulär war es aber im zwanzigsten Jahrhundert keineswegs, auch wenn es sich von den Temporalitätsvorstellungen der beiden anderen totalitären Systeme, dem italienischen Faschismus und dem Sowjetkommunismus, deutlich unterschied.

Der Faschismus mussolinischer Prägung war an der Wiederherstellung römischer Größe orientiert und feierte die Machtmenschen der Renaissance als Voraussetzung zur Erreichung dieses Ziels; er war also vergangenheitsfixiert. Der Sowjetkommunismus dagegen sah Gegenwart wie Vergangenheit als zügig zu durchschreitende Durchgangsetappen auf dem Weg in die Zukunft an, war also radikal zukunftsorientiert. Von beidem unterschied sich die Zeitlichkeitsvorstellung des Nationalsozialismus, in der das "ewige" Brauchtum des Volkes, die germanischen Mythen, die den Wechsel der Jahreszeiten mit dem Wechsel von Werden und Vergehen verbanden, und die Vorstellungen des Raumes, denen gegenüber die Zeit unmaßgeblich war, ausschlaggebend waren.

In mancher Hinsicht mag die NS-Herrschaft von bemerkenswerter Modernität gewesen sein; in ihren Zeitvorstellungen, etwa der vom "Tausendjährigen Reich", spielte eine dem technischen Fortschritt geschuldete Modernität jedoch keinerlei Rolle, sondern die Imaginationen der Ewigkeit waren gegen die Dichotomie von Vergangenheit und Zukunft gerichtet: Beide sollten einander gleich sein. Die NS-Ideologie war darin ein schroffer Bruch mit den staatszentrierten Machtvorstellungen der preußischen Geschichte - auch wenn Hitler diese immer wieder für sich propagandistisch in Anspruch nahm und sich zuletzt an das "Mirakel des Hauses Brandenburg" als letzten verbliebenen Hoffnungsschimmer klammerte.

Clark zeigt, wie die drei großen Preußen ihre eigene Zeit in Absetzung gegen die Konflikte der jüngeren Vergangenheit entwarfen, diese als zu bewältigende Herausforderung begriffen, sie zugleich als überwundene Vergangenheit beschworen und darüber ein eminent politisches Geschichtsbild entwarfen. Geschichte und Zeitlichkeit war hier immer auch ein Panorama politischer Risiken wie Optionen. Dagegen ist im NS-Geschichtsbild die Macht unsichtbar. Die Zeit geht ihren immer gleichen Gang. Man könnte auch sagen, Zeit wird naturalisiert, um sie dem Zugriff der Herrschaftsunterworfenen zu entziehen.

Christopher Clark hat ein Buch über vier geschichtliche Etappen des Denkens von Zeitlichkeit und Geschichte geschrieben. Aber er hat dies aus einem unübersehbaren Interesse an der eigenen Gegenwart getan, und das keineswegs in gelassener Sorglosigkeit, sondern voll Angespanntheit angesichts des Brexits und seiner Folgen. Sein Buch spiegelt die Zeitvorstellungen unserer Gegenwart in denen der Geschichte - und es verdient unser Interesse.

HERFRIED MÜNKLER.

Christopher Clark: "Von Zeit und Macht". Herrschaft und Geschichtsbild vom Großen Kurfürsten bis zu den Nationalsozialisten.

Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2018. 313 S., Abb., geb., 26,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Seine Ausgangshypothese lautet, dass in den jeweiligen Vorstellungen von Zeitlichkeit - linear fortschreitend, zyklisch rekursiv oder in stetem Niedergang begriffen - seinen Niederschlag findet, welche Vorstellungen von den politischen Handlungsoptionen die Akteure einer Epoche zu haben glauben. Man kann Clarks neues Buch also unter mindestens zwei Leitinteressen lesen: einem wesentlich historischen, das sich mit herausragenden Gestalten der preußisch-deutschen Geschichte beschäftigt und das dabei die im Verlauf der letzten Jahrzehnte in der Geschichtswissenschaft geführten Forschungsdebatten an einem bestimmten, räumlich begrenzten Zeitabschnitt testet, ebenso aber auch unter einem wesentlich politischen Interesse, das danach fragt, wie die Vorstellungen von Zeit und Geschichtlichkeit politische Handlungsräume schaffen, erweitern oder verengen und wie auf diese Weise regelrechte Korridore in die Zukunft entstehen, die anschließend mehr oder weniger zielstrebig durchschritten werden.

Welches Interesse bei der Lektüre aber auch überwiegt - man kommt in beiden Fällen auf seine Kosten. Christopher Clark ist ein glänzender Erzähler, der auch trockene Materie anregend aufzubereiten versteht und in die Analyse eingestreute Episoden so plaziert, dass sie wie ein Scheinwerfer die Erzählstränge ausleuchten. Und zugleich ist er ein versierter Analytiker der Selbstdarstellung von Politikern, der deren Schriften nach beiläufig untergebrachten Erklärungen dafür absucht, warum der Betreffende so handeln musste, wie er handelte und dabei durch Geschick und Entschlossenheit das Bestmögliche erreichte. Die Vorstellung von Zeitläuften und der eigenen Positionierung in ihnen ist eines der Motive dieser Rechtfertigungen.

Dass Clark sich dabei auf die preußisch-deutsche Geschichte von der Mitte des siebzehnten bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts als Untersuchungszeitraum konzentriert hat, liegt angesichts seiner Forschungen auf der Hand. Unter den Historikern seiner Generation dürfte sich kaum einer finden, der mit der Geschichte Preußens besser vertraut ist als er. Die Thematisierung des Nationalsozialismus geht über sein bisher gepflegtes Forschungsgebiet hinaus. Sie war naheliegend, weil sich hier ein Geschichtsbild findet, das im radikalen Gegensatz zu denen des Großen Kurfürsten, des großen Königs, Friedrichs II., und des Reichskanzlers Otto von Bismarck steht. Singulär war es aber im zwanzigsten Jahrhundert keineswegs, auch wenn es sich von den Temporalitätsvorstellungen der beiden anderen totalitären Systeme, dem italienischen Faschismus und dem Sowjetkommunismus, deutlich unterschied.

Der Faschismus mussolinischer Prägung war an der Wiederherstellung römischer Größe orientiert und feierte die Machtmenschen der Renaissance als Voraussetzung zur Erreichung dieses Ziels; er war also vergangenheitsfixiert. Der Sowjetkommunismus dagegen sah Gegenwart wie Vergangenheit als zügig zu durchschreitende Durchgangsetappen auf dem Weg in die Zukunft an, war also radikal zukunftsorientiert. Von beidem unterschied sich die Zeitlichkeitsvorstellung des Nationalsozialismus, in der das "ewige" Brauchtum des Volkes, die germanischen Mythen, die den Wechsel der Jahreszeiten mit dem Wechsel von Werden und Vergehen verbanden, und die Vorstellungen des Raumes, denen gegenüber die Zeit unmaßgeblich war, ausschlaggebend waren.

In mancher Hinsicht mag die NS-Herrschaft von bemerkenswerter Modernität gewesen sein; in ihren Zeitvorstellungen, etwa der vom "Tausendjährigen Reich", spielte eine dem technischen Fortschritt geschuldete Modernität jedoch keinerlei Rolle, sondern die Imaginationen der Ewigkeit waren gegen die Dichotomie von Vergangenheit und Zukunft gerichtet: Beide sollten einander gleich sein. Die NS-Ideologie war darin ein schroffer Bruch mit den staatszentrierten Machtvorstellungen der preußischen Geschichte - auch wenn Hitler diese immer wieder für sich propagandistisch in Anspruch nahm und sich zuletzt an das "Mirakel des Hauses Brandenburg" als letzten verbliebenen Hoffnungsschimmer klammerte.

Clark zeigt, wie die drei großen Preußen ihre eigene Zeit in Absetzung gegen die Konflikte der jüngeren Vergangenheit entwarfen, diese als zu bewältigende Herausforderung begriffen, sie zugleich als überwundene Vergangenheit beschworen und darüber ein eminent politisches Geschichtsbild entwarfen. Geschichte und Zeitlichkeit war hier immer auch ein Panorama politischer Risiken wie Optionen. Dagegen ist im NS-Geschichtsbild die Macht unsichtbar. Die Zeit geht ihren immer gleichen Gang. Man könnte auch sagen, Zeit wird naturalisiert, um sie dem Zugriff der Herrschaftsunterworfenen zu entziehen.

Christopher Clark hat ein Buch über vier geschichtliche Etappen des Denkens von Zeitlichkeit und Geschichte geschrieben. Aber er hat dies aus einem unübersehbaren Interesse an der eigenen Gegenwart getan, und das keineswegs in gelassener Sorglosigkeit, sondern voll Angespanntheit angesichts des Brexits und seiner Folgen. Sein Buch spiegelt die Zeitvorstellungen unserer Gegenwart in denen der Geschichte - und es verdient unser Interesse.

HERFRIED MÜNKLER.

Christopher Clark: "Von Zeit und Macht". Herrschaft und Geschichtsbild vom Großen Kurfürsten bis zu den Nationalsozialisten.

Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2018. 313 S., Abb., geb., 26,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

"Christopher Clark ist einer der einflussreichsten Historiker der Gegenwart... Sein Buch unterscheidet sich von historischen Sachbüchern aus deutscher Produktion. Clark schreibt gut lesbar und scheut doch keine Theoriediskussion." DER SPIEGEL

Meisterhaftes Geschichtsbuch, das beispielgebend für deutsche Professoren sein sollte

Ich bin kein Historiker und historische Theorien interessieren mich wenig. Mein Kenntnisstand der preußischen Geschichte war vor diesem Buch auch gering, deswegen habe ich viel Neues …

Mehr

Meisterhaftes Geschichtsbuch, das beispielgebend für deutsche Professoren sein sollte

Ich bin kein Historiker und historische Theorien interessieren mich wenig. Mein Kenntnisstand der preußischen Geschichte war vor diesem Buch auch gering, deswegen habe ich viel Neues gelernt.

Preußen wuchs zu einer europäischen Großmacht nach dem Dreißigjährigem Krieg. Dabei musste Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, erst die Macht der Stände brechen bevor er unter allerlei außenpolitischen Krisenherden (die Schweden in Pommern, Frankreich könnte von den Niederlande Kleve besetzten, Polen und Sachsen bedrohen Preußen) ein stehendes Heer bilden und Kriegserfolge erst mit und dann gegen die Schweden in Pommern feiern konnte. Ihm war der Übertritt seines Großvaters zum Calvinismus wichtig, wollte aber von zweiter Reformation nichts wissen. Für seine Geschichtsschreibung stellte er mehrere Historiker ein, der wichtigste hieß Pufendorf.

Beim König Friedrich II. (der Große) sah die Welt anders aus. Mit Voltaire befreundet schrieb er selbst. Die Entmachtung der Stände durch seinen Urgroßvater ließ er aber lieber aus. Auch die Konfession seiner Landsleute war dem schwulen Friedrich egal.

Zu Bismarck wundert mich, dass weder FAZ noch SZ erwähnen, dass der Reichskanzler Politik wie ein Schachspiel verstand. Neun Seiten über die wachsende Bedeutung des Schachspiels Ende des 19. Jahrhunderts. Berühmt ist die Karikatur, in der Bismarck mit dem Papst während des Kulturkampfes Schach spielt.

Nach der Revolution 1848 musste Bismarck wechselnde Mehrheiten für sich im Parlament suchen, mal beriet er sich mit den Sozialisten, wie die Sozialversicherungsgesetze gestaltet werden, später verfolgt er sie. Mal sucht er Unterstützung bei den Liberalen, mal bei den Konservativen.

Die Nazis wiederum wollten von Null anfangen und einen Nordischen Mythos begründen, während italienische Faschisten das Römische Reich zum Vorbild hatten. Besonders gefällt mir, dass der Autor auch in diesem Kapitel einen Exkurs macht über die Geschichtsmuseen der Nazis, die in Berlin z.B. das Revolutionsmuseum der Linken in der Parochialstraße und das Anti-Kriegs Museum für ihr Vergangenheitsbild missbrauchten.

Im Epilog schlägt der Autor den Bezug zur Gegenwart und zu anderen Ländern. Spätestens seit der Finanzkrise fehlt aber dem Kapitalismus sein Narrativ. Auch die Migrationskrise und der Klimawandel fehlt eine Einordnung in die Geschichte.

Da ich vor allem die Theorien nicht immer spannend fand, vergebe ich 4 Sterne. Aber eher 5 als 3.

Lieblingszitat:

Der Strom der Zeit läuft seinen Weg doch, wie er soll und wenn ich meine Hand hineinstecke, so thue ich das, weil ich das für meine Pflicht halte, aber nicht weil ich damit seine Richtung zu ändern meine. (Bismarck, 1852 S.133)

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für