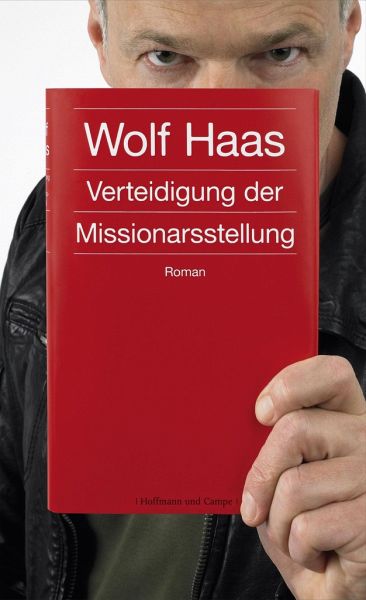

Wolf Haas

Gebundenes Buch

Verteidigung der Missionarsstellung

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

"Als ich mich das erste Mal verliebte, war ich in England, und da ist die Rinderseuche ausgebrochen. Als ich mich das zweite Mal verliebte, war ich in China, und da ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Und drei Jahre später war ich das erste registrierte Opfer der Schweinegrippe. Sollte ich je wieder Symptome von Verliebtheit zeigen, musst du sofort die Gesundheitspolizei verständigen, versprich mir das." Gegen das Verlieben kämpft Benjamin Lee Baumgartner einen aussichtslosen Kampf. Diese Seuche bringt ihn um den Verstand. Mit Kopfverdrehen fängt es an. Mit Gehirnerweichung geht es weiter. U...

"Als ich mich das erste Mal verliebte, war ich in England, und da ist die Rinderseuche ausgebrochen. Als ich mich das zweite Mal verliebte, war ich in China, und da ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Und drei Jahre später war ich das erste registrierte Opfer der Schweinegrippe. Sollte ich je wieder Symptome von Verliebtheit zeigen, musst du sofort die Gesundheitspolizei verständigen, versprich mir das." Gegen das Verlieben kämpft Benjamin Lee Baumgartner einen aussichtslosen Kampf. Diese Seuche bringt ihn um den Verstand. Mit Kopfverdrehen fängt es an. Mit Gehirnerweichung geht es weiter. Und das Schlimmste daran: Der Patient infiziert auch noch seinen Autor. Vorsicht, höchste Ansteckungsgefahr!

"Das Beste, was die deutschsprachige Literatur derzeit zu bieten hat." Moritz Baßler, Literaturen

"Haas zaubert uns glatt weg aus einer Welt der Plattitüden." Die Zeit

"Ihm gelingen Sätze, die man sich am liebsten übers Bett hängen möchte." Frankfurter Rundschau

"Das Beste, was die deutschsprachige Literatur derzeit zu bieten hat." Moritz Baßler, Literaturen

"Haas zaubert uns glatt weg aus einer Welt der Plattitüden." Die Zeit

"Ihm gelingen Sätze, die man sich am liebsten übers Bett hängen möchte." Frankfurter Rundschau

Wolf Haas wurde 1960 in Maria Alm am Steinernen Meer geboren. Seine Brenner-Krimis erschienen ab 1996 in acht Bänden, zuletzt Brennerova (2014). Zuletzt erschien sein Roman Junger Mann (2018) bei Hoffmann und Campe. Wolf Haas lebt in Wien.

Produktdetails

- Verlag: Hoffmann und Campe

- Artikelnr. des Verlages: 0040418

- Seitenzahl: 240

- Erscheinungstermin: September 2012

- Deutsch

- Abmessung: 212mm x 136mm x 27mm

- Gewicht: 370g

- ISBN-13: 9783455404180

- ISBN-10: 3455404189

- Artikelnr.: 35579870

Herstellerkennzeichnung

Hoffmann und Campe Verlag GmbH

Harvestehuder Weg 42

20149 Hamburg

vertrieb@hoca.de

+49 (040) 44188-0

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Rezensentin Sandra Kegel freut sich, dass mit "Verteidigung der Missionarsstellung" ein neuer Roman des von ihr hochgeschätzten Autors Wolf Haas erschienen ist. Denn die Kritikerin garantiert: Haas' Romane bedeuten immer großen Lesespaß. Das liegt in diesem Fall zum einen an der Geschichte um den wenig heldenhaften Sprachstudenten Benjamin Lee Baumgartner, dem die Rezensentin auf seiner Reise von London über Linz, Peking und Santa Fe bis nach New Mexico folgt, und der dabei über den Zusammenhang seiner gescheiterten Liebesbeziehungen und den Ausbruch von Tierseuchen sinniert. Zum anderen gelinge es dem promovierten Linguisten Haas auf amüsante Art und Weise, sprachtheoretische Reflexionen in seinen Text einfließen zu lassen: Wenn der Autor sich immer wieder mit Merksätzen zu Wort meldet, ganze Passagen auf Chinesisch druckt oder auch mal Buchstaben die Seite herunterrutschen lässt, lernt die Rezensentin ganz nebenbei noch einiges über die Konstruktion von Wirklichkeit durch Sprache und Schrift.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.09.2012

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.09.2012The Blick from the Bridge

Er macht uns alle zu Linguisten: Wolf Haas betreibt Feldforschung zu Liebe und Sprache

Wenn er Frauen trifft, hat Benjamin Lee Baumgartner ein Problem. Denn er will sie zwar kennenlernen, ihren Namen aber nicht erfahren. "Wenn ich den Namen von einem Menschen weiß", erklärt er das Phänomen der hübschen Burger-Verkäuferin auf dem Londoner Greenwich Market, "dann ist der Zauber schon zerstört." Die Sache mit den Namen ist dabei nicht das einzige Dilemma, das den ganz und gar unheroischen Helden im neuen Roman von Wolf Haas umtreibt. Aufgewachsen in den Siebzigern in der bayerischen Provinz als Sohn einer Hippiefrau, ist ihm von seinem Vater, angeblich einem Hopi-Indianer, nichts geblieben

Er macht uns alle zu Linguisten: Wolf Haas betreibt Feldforschung zu Liebe und Sprache

Wenn er Frauen trifft, hat Benjamin Lee Baumgartner ein Problem. Denn er will sie zwar kennenlernen, ihren Namen aber nicht erfahren. "Wenn ich den Namen von einem Menschen weiß", erklärt er das Phänomen der hübschen Burger-Verkäuferin auf dem Londoner Greenwich Market, "dann ist der Zauber schon zerstört." Die Sache mit den Namen ist dabei nicht das einzige Dilemma, das den ganz und gar unheroischen Helden im neuen Roman von Wolf Haas umtreibt. Aufgewachsen in den Siebzigern in der bayerischen Provinz als Sohn einer Hippiefrau, ist ihm von seinem Vater, angeblich einem Hopi-Indianer, nichts geblieben

Mehr anzeigen

als ein Silberring. Und den tauscht er nun gegen ein paar Pfund ein, um der jungen Frau, die er gerade kennengelernt hat und deren Namen er nicht wissen will, einen Drink zu spendieren.

Wolf Haas, der mit seinen subversiven Krimis um den Salzburger Privatdetektiv Simon Brenner berühmt wurde, schrieb 2006 den preisgekrönten Dialogroman "Das Wetter vor fünfzehn Jahren". Darin unterhalten sich ein Autor, "Wolf Haas" genannt, und eine Journalistin namens "Literaturbeilage" über das jüngste Werk dieses Autors, wobei der Leser dabei nicht nur eine wetterfühlige Liebesgeschichte erzählt bekommt, sondern auch die Skizzen, die der Autor verworfen hat. An diesen Heidenspaß knüpft "Die Verteidigung der Missionarsstellung" an. Auch der neue Roman von Wolf Haas erweist sich als Metafiktion mit anarchischem Witz.

Denn auch Benjamin Lee Baumgartners Geschichte, die 1988 in London einsetzt und über Simbach, Linz und Peking bis nach Santa Fe und New Mexico führt, wird nicht nur einfach erzählt. Stattdessen erfahren wir in den für Haas typischen Ellipsen, was alles auch hätte gesagt werden können, wenn es denn gesagt worden wäre: "Eigentlich bin ich Vegetarier. Ich hab mir diesen Beefburger überhaupt nur gekauft, um mit dir ins Gespräch zu kommen, hätte er fast gesagt." Der für Akzente und Dialekte, für S-Fehler, R-Fehler, Heiserkeit und Holländisch so empfängliche Sprachstudent hat allerdings noch ein ganz anderes Problem. Denn immer, wenn er sich verliebt, bricht irgendwo in seiner Nähe eine Tierseuche aus. Oder verhält es sich umgekehrt? Das erste Mal, als er sich in England verliebt, ist es der Rinderwahnsinn. Das zweite Mal - gerade hält er sich als Übersetzer in China auf - bricht die Vogelgrippe aus. Kurz zuvor hatte er die Holländerin aus der Übersetzerkabine nebenan kennengelernt. Drei Jahre später schließlich ist er das erste registrierte Opfer der Schweinegrippe. Baumgartner muss schließlich seinen Freund bitten: "Sollte ich je wieder Symptome von Verliebtheit zeigen, musst du sofort die Gesundheitspolizei verständigen, versprich mir das." Der Freund ist Schriftsteller und heißt, wen wundert es, Wolf Haas. Gegen das Verlieben jedoch kämpft der junge Mann vergebens, denn diese Seuche lässt ihn bald irre werden.

Dass Wolf Haas promovierter Linguist ist, merkt man dem Arrangement seines Romans durchaus an. Schon der Name des Protagonisten ist Programm, bezieht er sich doch auf den amerikanischen Sprachwissenschaftler Benjamin Lee Whorf, der unter anderem mit der Sapir-Whorf-Hypothese berühmt wurde. Der zufolge formt die Sprache unser Denken. Während Whorf vor allem die Sprache der Hopi erforschte, betreibt sein deutscher Wiedergänger mit den vermeintlich indianischen Wurzeln Feldforschung zur Sprache an sich, zu ihrer Gemachtheit. Etwa wenn er fragt: "Ist immer auch ein Zeitbegriff?" Da unser Held als Übersetzer arbeitet, wirken solche ballastreichen Versuchsanordnungen nicht einmal schwerfällig, sondern geschmeidig und leicht.

Indem die Geschichte, eine Art Bastelroman, immer wieder auf sich selbst als Konstrukt verweist, macht Haas uns augenzwinkernd klar, dass wir es bei seinem Roman zuletzt nur mit Papier und Buchstaben zu tun haben. Der Wiener geht allerdings noch einen Schritt weiter, wenn er, Benjamin Lee Whorf variierend, die These aufstellt, dass nicht nur die Sprache, sondern auch die Schrift unser Denken formt. Das setzt er augenfällig ins Bild. Denn der Schriftsatz des Romans bleibt keinesfalls im üblichen Rahmen: Da lassen sich bestimmte Sätze, etwa das Antinomie-Problem des polnischen Mathematikers Tarski, im wahrsten Sinne des Wortes querlesen - weil die Buchstaben die Seite hinunterzurutschen scheinen. Da werden ganze Passagen auf Chinesisch gedruckt, Noten abgebildet und in eckigen Klammern Merksätze des Autors notiert: "Hier noch London-Atmosphäre einbauen. Leute. Autos. Häuser. 1988. The Blick from the Bridge." Dann wieder erscheinen einzelne Worte riesig groß oder aber - und hier sind wir an der "dichtesten Stelle im ganzen Roman" angelangt - so klein, dass man eine Lupe braucht.

Das Thema von Haas' Doktorarbeit lautete übrigens "Die sprachtheoretischen Grundlagen der Konkreten Poesie". Mit ihm, und das ist kein Witz, macht sogar Sprachtheorie Spaß. Denn sein Interesse an der Konstruktion von Wirklichkeit ist unmittelbar an die Frage geknüpft, wie Menschen ihre Realität erschaffen und wie sie über ihre Welt nachdenken. Und das ist eine der ältesten Fragen von Literatur.

SANDRA KEGEL

Wolf Haas:

"Verteidigung der Missionarsstellung". Roman.

Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2012. 238 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Wolf Haas, der mit seinen subversiven Krimis um den Salzburger Privatdetektiv Simon Brenner berühmt wurde, schrieb 2006 den preisgekrönten Dialogroman "Das Wetter vor fünfzehn Jahren". Darin unterhalten sich ein Autor, "Wolf Haas" genannt, und eine Journalistin namens "Literaturbeilage" über das jüngste Werk dieses Autors, wobei der Leser dabei nicht nur eine wetterfühlige Liebesgeschichte erzählt bekommt, sondern auch die Skizzen, die der Autor verworfen hat. An diesen Heidenspaß knüpft "Die Verteidigung der Missionarsstellung" an. Auch der neue Roman von Wolf Haas erweist sich als Metafiktion mit anarchischem Witz.

Denn auch Benjamin Lee Baumgartners Geschichte, die 1988 in London einsetzt und über Simbach, Linz und Peking bis nach Santa Fe und New Mexico führt, wird nicht nur einfach erzählt. Stattdessen erfahren wir in den für Haas typischen Ellipsen, was alles auch hätte gesagt werden können, wenn es denn gesagt worden wäre: "Eigentlich bin ich Vegetarier. Ich hab mir diesen Beefburger überhaupt nur gekauft, um mit dir ins Gespräch zu kommen, hätte er fast gesagt." Der für Akzente und Dialekte, für S-Fehler, R-Fehler, Heiserkeit und Holländisch so empfängliche Sprachstudent hat allerdings noch ein ganz anderes Problem. Denn immer, wenn er sich verliebt, bricht irgendwo in seiner Nähe eine Tierseuche aus. Oder verhält es sich umgekehrt? Das erste Mal, als er sich in England verliebt, ist es der Rinderwahnsinn. Das zweite Mal - gerade hält er sich als Übersetzer in China auf - bricht die Vogelgrippe aus. Kurz zuvor hatte er die Holländerin aus der Übersetzerkabine nebenan kennengelernt. Drei Jahre später schließlich ist er das erste registrierte Opfer der Schweinegrippe. Baumgartner muss schließlich seinen Freund bitten: "Sollte ich je wieder Symptome von Verliebtheit zeigen, musst du sofort die Gesundheitspolizei verständigen, versprich mir das." Der Freund ist Schriftsteller und heißt, wen wundert es, Wolf Haas. Gegen das Verlieben jedoch kämpft der junge Mann vergebens, denn diese Seuche lässt ihn bald irre werden.

Dass Wolf Haas promovierter Linguist ist, merkt man dem Arrangement seines Romans durchaus an. Schon der Name des Protagonisten ist Programm, bezieht er sich doch auf den amerikanischen Sprachwissenschaftler Benjamin Lee Whorf, der unter anderem mit der Sapir-Whorf-Hypothese berühmt wurde. Der zufolge formt die Sprache unser Denken. Während Whorf vor allem die Sprache der Hopi erforschte, betreibt sein deutscher Wiedergänger mit den vermeintlich indianischen Wurzeln Feldforschung zur Sprache an sich, zu ihrer Gemachtheit. Etwa wenn er fragt: "Ist immer auch ein Zeitbegriff?" Da unser Held als Übersetzer arbeitet, wirken solche ballastreichen Versuchsanordnungen nicht einmal schwerfällig, sondern geschmeidig und leicht.

Indem die Geschichte, eine Art Bastelroman, immer wieder auf sich selbst als Konstrukt verweist, macht Haas uns augenzwinkernd klar, dass wir es bei seinem Roman zuletzt nur mit Papier und Buchstaben zu tun haben. Der Wiener geht allerdings noch einen Schritt weiter, wenn er, Benjamin Lee Whorf variierend, die These aufstellt, dass nicht nur die Sprache, sondern auch die Schrift unser Denken formt. Das setzt er augenfällig ins Bild. Denn der Schriftsatz des Romans bleibt keinesfalls im üblichen Rahmen: Da lassen sich bestimmte Sätze, etwa das Antinomie-Problem des polnischen Mathematikers Tarski, im wahrsten Sinne des Wortes querlesen - weil die Buchstaben die Seite hinunterzurutschen scheinen. Da werden ganze Passagen auf Chinesisch gedruckt, Noten abgebildet und in eckigen Klammern Merksätze des Autors notiert: "Hier noch London-Atmosphäre einbauen. Leute. Autos. Häuser. 1988. The Blick from the Bridge." Dann wieder erscheinen einzelne Worte riesig groß oder aber - und hier sind wir an der "dichtesten Stelle im ganzen Roman" angelangt - so klein, dass man eine Lupe braucht.

Das Thema von Haas' Doktorarbeit lautete übrigens "Die sprachtheoretischen Grundlagen der Konkreten Poesie". Mit ihm, und das ist kein Witz, macht sogar Sprachtheorie Spaß. Denn sein Interesse an der Konstruktion von Wirklichkeit ist unmittelbar an die Frage geknüpft, wie Menschen ihre Realität erschaffen und wie sie über ihre Welt nachdenken. Und das ist eine der ältesten Fragen von Literatur.

SANDRA KEGEL

Wolf Haas:

"Verteidigung der Missionarsstellung". Roman.

Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2012. 238 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

»Er kann's klug und er kann's komisch. Verteidigung der Missionarstellung von Wolf Haas ist ein Wurf.« Anna Kardos Aargauer Zeitung 20120903

"Nicht die Liebe, dieses Buch ist die wahre Seuche. Es sprüht nur so vor ansteckendem erzählerischem Unfug. Und es beweist, dass der sagenhafte Wolf Haas noch aus einer Schnapsidee eine irre Geschichte schnörkeln kann." (Basler Zeitung, 16. September 2012)

Alle Kreter sind Lügner, sagte der Kreter

Na bitte, es geht doch! Ein pseudo-philosophischer Roman der Postmoderne à la Jonathan Safran Foer, von einem österreichischen Schriftsteller geschrieben, ein Sprachwissenschaftler, Werbetexter und hoch gelobter Krimiautor außerdem, …

Mehr

Alle Kreter sind Lügner, sagte der Kreter

Na bitte, es geht doch! Ein pseudo-philosophischer Roman der Postmoderne à la Jonathan Safran Foer, von einem österreichischen Schriftsteller geschrieben, ein Sprachwissenschaftler, Werbetexter und hoch gelobter Krimiautor außerdem, wenn das nichts ist! Da sage noch einer, die heutige deutschsprachige Literatur sei nicht kreativ und avantgardistisch! Dieses werbewirksam betitelte Buch wirkt wie eine literarische Anwendung des Paisleymusters, dessen Ornamentik sich geradezu klassisch im vielfach auf sich selbst zurückführenden Text spiegelt, ein Tabubruch mithin, folgt man Alfred Tarski, dem Hohepriester der logischen Semantik. Aber was ist denn nun das Besondere an diesem Roman?

Wolf Haas hat die absurde Konstruktion seiner Geschichte mit unendlich vielen Sprachspielereien derart auf die Spitze getrieben, dass der Leser seine liebe Not hat, dem Plot zu folgen, wenn er es nicht sowieso vorzieht, sich einfach nur amüsiert im Fluss der Worte treiben zu lassen, ohne überhaupt irgend etwas verstehen zu wollen. Die Erzählperspektive wechselt ständig, Wahres und Fiktives sind kaum unterscheidbar, man gerät in sprachliche Fallen, erlebt dauernde Abschweifungen, endlose Zirkel und Spiegelungen. Immer wieder gibt es bei den Dialogen zwei Versionen, der nur imaginierte und der dann tatsächlich gesprochene Text. Eine weitere Skurrilität sind die häufigen, in eckige Klammern gesetzten Überarbeitungskommentare und Korrekturanmerkungen, mit denen der Autor geschickt die Phantasie des Lesers in seine überbordende Story einbezieht und die Entstehung der Geschichte selbst zur Geschichte wird. Man blickt dem Autor quasi über die Schulter, der gelesene Text wirkt wie ein vorläufiger Entwurf. Kein Wunder also, dass Wolf Haas als Figur höchstpersönlich den Roman bevölkert.

An einer Stelle des Buches (Seite 119) taucht das Verb herunteraxolotln auf, eine nette Wortschöpfung des Autors, die auf die Plagiatsaffäre um den Roman Axolotl Roadkill von Helene Hegemann hinweist. Was die eigenwillige Typografie und die verschiedenen Layout-Spielchen anbelangt sind allerdings auch in Falle Haas die Anleihen bei Foer nicht zu übersehen. Vertikal und diagonal angeordnete Sätze, bis zur Unlesbarkeit verkleinerte Schrift, chinesische Schriftzeichen zwischendurch, aber auch auf ganze Seiten ausgedehnt, fahrstuhlartig sich verschiebende Textblöcke über mehrere Seiten. All das könnte man euphorisch als eine grandiose typografische Spielwiese bezeichnen, auf der eine liebenswerte Verarschung des Lesers stattfindet, aber auch als pure Seiten-Schinderei des Autors und seines Verlages, immerhin sind es fast 50 von insgesamt 239 Seiten, auf denen man nichts zu lesen braucht, weil sie entweder leer sind oder nichts Sinnvolles enthalten.

Skurril, satirisch, originell, amüsant, unterhaltsam, intelligent, tiefgründig könnte man den Roman wohlwollend nennen, ein Höhepunkt der deutschsprachigen Produktion des Jahres 2012. Man hätte auch Recht, wenn man sagt, der Roman ist manieriert, überdreht, wirr, abstrus, durchgeknallt, entsetzlich, unerträglich, weil man partout keinen persönlichen Zugang dazu findet, einen konventionellen Text bevorzugt. Ernsthaftigkeit ist jedenfalls keine kennzeichnende Eigenschaft dieses ungewöhnlichen Romans, es kommt hier wirklich nur auf den Leser an. Denn all die vielen Kritiken sind absolut wahr, ganz im Sinne von Alfred Tarski!

Weniger

Antworten 6 von 8 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 6 von 8 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für