Er findet die richtigen Worte nicht mehr. Ömer Eren ist ein gefeierter Bestsellerautor, doch sein neuer Roman lässt auf sich warten. Der Ansprüche von außen überdrüssig, sucht er nach der Geschichte, die zu erzählen ihm wirklich wichtig ist. Elif, seine Frau, macht inzwischen als Biochemikerin in Europa Karriere und hat kaum mehr Zeit für ihn. Der gemeinsame Sohn Deniz sollte wenigstens als Kriegsfotograf im Irak etwas werden. Doch er hat "versagt" und lebt nun auf einer einsamen norwegischen Insel. Jetzt ist er der verlorene Sohn, abgeschrieben. Plötzlich aber geschieht etwas, was alles in Bewegung setzt: In Ankara wird Ömer Zeuge, wie eine schwangere junge Frau von einem Querschläger getroffen wird. Das Schicksal des kurdischen Mädchens fesselt ihn, und so macht er sich auf in ihre Heimat, in die Berge Ostanatoliens. Elif ist zur selben Zeit in die andere Richtung unterwegs, ins norwegische Exil ihres Sohnes. Alle drei werden auf schmerzhafte Weise mit dem eigenen Ungenügen konfrontiert, den anderen zu verstehen und anzunehmen. Warum ist es so schwer, eine gemeinsame Sprache zu finden? Danach zu suchen aber ist ein möglicher Weg.

Ein informativer politischer Roman der Türkin Oya Baydar

Die Türkei liegt geologisch auf der Grenznaht zwischen Europa und Asien, ein Großteil der anatolischen Platte schiebt sich jedes Jahr ein paar Zentimeter weiter nach Westen. Hinten aber, weit hinten, tief unter den verschneiten Bergen Anatoliens, hängt diese Platte an Asien fest, so dass das Land untergründig in immer größere Spannung gerät, bis es, alle paar Jahrzehnte, zerreißt, der Osten jäh hinterherschnalzt und es zu einem der verheerenden Erdbeben kommt.

Es ist kaum möglich, die Beschaffenheit des geologischen Untergrundes nicht in Beziehung zu setzen zu den kulturellen, soziologischen, geschichtlichen Spannungen, unter denen die Türkei leidet. „Unser Land ist tief gespalten”, sagt Oya Baydar, „die Kurdenfrage, der Kulturkampf – es zerreißt uns förmlich.” In ihrem neuen Roman „Verlorene Worte” versucht die 68-jährige Istanbulerin auf mehreren Ebenen zugleich diese Konfliktlinien nachzuzeichnen.

Ömer Eren ist Schriftsteller, seine Frau Elif Biochemikerin, die beiden gehören zur linksintellektuellen, kosmopolitischen Elite Istanbuls. In den sechziger Jahren wollten sie die Gesellschaft, ihr Land, die Welt verändern. Heute ist ihre Ehe ermattet, ausgebleicht wie ein altes Tischtuch unter der Sonne. Ömer suhlt sich in Selbstverachtung, seine letzten Romane kommen dem Bestsellerautor schal und verlogen vor, dazu hat sich die Zeit wie fettiger Staub auf sein Herz gelegt, er ist zum stillen Nihilisten regrediert. Als er miterlebt, wie eine schwangere Kurdin angeschossen wird und ihr Baby verliert, hilft er ihr und ihrem Mann und reist kurzentschlossen für die beiden in den Osten, ins unbekannte kurdische Feindesland. Ömers Frau macht sich zur gleichen Zeit auf in den Westen Europas, nach Norwegen, auf eine kleine Insel, auf die sich ihr gemeinsamer Sohn Deniz zurückgezogen hat, nachdem er die Erwartungen seiner Eltern nicht erfüllt hatte.

Oya Baydar ist eine glänzende Kennerin ihres Landes, die in Interviews luzide über die politische Krise der Türkei zu sprechen vermag. Dazu kommt ihr beeindruckendes Leben, eine Wunderkindbiographie (mit 18 erschien ihr erster Roman), das frühe gesellschaftspolitische Engagement (als ihre staatskritische Promotion abgelehnt wurde, kam es zu den ersten Studentenprotesten der Türkei); sie gründete die sozialistische Arbeiterpartei mit, wurde vom Militär verhaftet und gefoltert und ging für zwölf Jahre ins politische Exil nach Frankfurt, wo sie immer wieder erstaunt gefragt wurde, wie es so etwas denn geben könne, eine schreibende Türkin. Inzwischen lebt sie wieder in Istanbul.

Ein reiches Leben. Kein Wunder, dass Oya Baydar viel zu sagen hat; leider vergisst sie darüber zuweilen das Erzählen. „Verlorene Worte” ist ein sehr informatives Türkeibuch, man lernt darin viel über das Land, über die verheerenden Auswirkungen des brutalen Putsches von 1980 oder über den Alltag der Kurden; Baydar ist Sprecherin der „Türkischen Friedensinitiative”, die sich für einen Ausgleich mit den Kurden einsetzt, weshalb sie oft in die kurdischen Gebiete fährt. Dem literarischen Text freilich kommt dieser politische Impetus nicht zugute, im Gegenteil: Dadurch, dass Baydar ihren Roman als Vehikel für ihre ehrenwerten politischen Anliegen benutzt, erinnert er an einen abgemagerten kurdischen Esel, der den gesamten Hausrat einer Familie tragen muss und unter der Last fast zusammenbricht.

Einmal ist der Roman ganz bei sich, hoch oben in der norwegischen Welteinsamkeit, in der Beschreibung der verhakten Beziehung zwischen Mutter und Sohn will der Text nicht mehr als ebendiese Beziehung möglichst genau erzählen, die unbeholfenen Versuche, miteinander in ein Gespräch zu kommen, den anderen überhaupt wieder wahrzunehmen. Das schönste, reichste Motiv des Buches ist denn auch der Blick des anderen, die Dialektik der Fremdheit, die immer neu, immer anders durchgespielt wird: in den abwartenden Blicken der Kurden auf den Istanbuler Schriftsteller, in dessen Beziehung zu einer geheimnisvollen Apothekerin, in seinen Gedanken über die Rolle der türkischen Literatur in Europa: „Mit Peilung auf den Westen schreiben wir über den Osten. Wir sind Orientalisten des Ostens.” Wie schade, wenn dem Leser dann ausgerechnet in solch einem Buch voll lauterer Intentionen all die Personen ganz und gar fremd werden, einfach weil sie so papiern wirken. ALEX RÜHLE

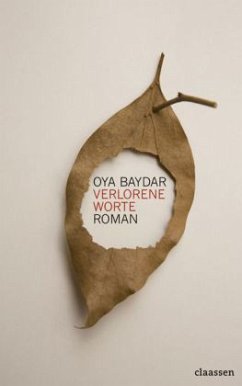

OYA BAYDAR: Verlorene Worte. Roman. Aus dem Türkischen von Monika Demirel. Claassen-Verlag, Berlin 2008. 455 Seiten, 22,90 Euro.

Oya Baydar, fotografiert am Mittwoch auf der Frankfurter Buchmesse dpa

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Rezensent Martin Zähringer zeigt sich vom Roman Oya Baydars sehr beeindruckt. Die türkische Autorin leuchtet darin verschiedene Formen der Gewalt aus und schafft dabei ein überzeugendes Zeitbild, erklärt der Rezensent bewundernd. Im Mittelpunkt steht der erfolgreiche, aber in einer Schaffenskrise steckende Schriftsteller Ömer, der von Istanbul in den türkischen Südosten reist, um wieder schreiben zu können, lässt der Rezensent wissen. Hier sieht Ömer aus nächster Nähe die Gewalt gegen Kurden, während seine ihm entfremdete Frau Elif zur gleichen Zeit mit ihrem Sohn, einem gescheiterten Fotografen, der vor den Grausamkeiten des Irakkrieges auf eine norwegische Insel geflüchtet ist, einen Anschlag von Neonazis erlebt, so Zähringer weiter. Ihm imponiert die "hellwache Zeitdiagnose", die Baydar in ihrem exemplarisch zu verstehenden Roman um das zentrale Motiv der Gewalt abliefert, und er lässt sich auch gern von der "Alternative" zur Gewalt - für die Autorin ist das die Liebe - überzeugen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH