Unter einem Zuckerhimmel

Balladen und Gedichte. Illustriert von Anselm Kiefer

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

58,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

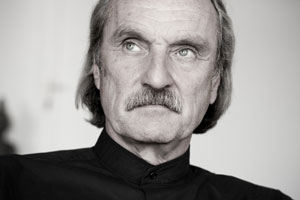

Ein großformatiger, opulent ausgestatteter Band im Werk von Christoph Ransmayr: Balladen und Gedichte, illustriert von Anselm Kiefer»In den ersten jener abenteuerlichen, von Rätseln erfüllten Jahre, die manchmal schwärmerisch Kindheit genannt werden, habe ich Erzählungen vor allem als Gesänge gehört.« Die ersten Geschichten im Leben Christoph Ransmayrs waren die Gesänge eines häuslichen Frauenchors, in dem seine Mutter und mit ihr eine Magd alles, was einem Kind erzählt werden sollte, sangen. Diesem Beispiel folgend erzählt Christoph Ransmayr nun in Balladen und Gedichten von aben...

Ein großformatiger, opulent ausgestatteter Band im Werk von Christoph Ransmayr: Balladen und Gedichte, illustriert von Anselm Kiefer

»In den ersten jener abenteuerlichen, von Rätseln erfüllten Jahre, die manchmal schwärmerisch Kindheit genannt werden, habe ich Erzählungen vor allem als Gesänge gehört.« Die ersten Geschichten im Leben Christoph Ransmayrs waren die Gesänge eines häuslichen Frauenchors, in dem seine Mutter und mit ihr eine Magd alles, was einem Kind erzählt werden sollte, sangen. Diesem Beispiel folgend erzählt Christoph Ransmayr nun in Balladen und Gedichten von abenteuerlichen Reisen nicht nur ins Hochgebirge, in das Blau des Himmels oder an den Meereshorizont, sondern durch die Zeit.

Anselm Kiefer hat Ransmayrs Balladen und Gedichte mit Serien von Aquarellen begleitet, die er ausschließlich für diesen Band geschaffen hat. Die vorliegende opulent ausgestattete Sammlung verschränkt die Sprache Christoph Ransmayrs mit der Kunst Anselm Kiefers. »Unter einem Zuckerhimmel« erscheint als der zwölfte Band, als Sonderband, in Christoph Ransmayrs Reihe »Spielformen des Erzählens«.

»In den ersten jener abenteuerlichen, von Rätseln erfüllten Jahre, die manchmal schwärmerisch Kindheit genannt werden, habe ich Erzählungen vor allem als Gesänge gehört.« Die ersten Geschichten im Leben Christoph Ransmayrs waren die Gesänge eines häuslichen Frauenchors, in dem seine Mutter und mit ihr eine Magd alles, was einem Kind erzählt werden sollte, sangen. Diesem Beispiel folgend erzählt Christoph Ransmayr nun in Balladen und Gedichten von abenteuerlichen Reisen nicht nur ins Hochgebirge, in das Blau des Himmels oder an den Meereshorizont, sondern durch die Zeit.

Anselm Kiefer hat Ransmayrs Balladen und Gedichte mit Serien von Aquarellen begleitet, die er ausschließlich für diesen Band geschaffen hat. Die vorliegende opulent ausgestattete Sammlung verschränkt die Sprache Christoph Ransmayrs mit der Kunst Anselm Kiefers. »Unter einem Zuckerhimmel« erscheint als der zwölfte Band, als Sonderband, in Christoph Ransmayrs Reihe »Spielformen des Erzählens«.