Frank Bajohr

Broschiertes Buch

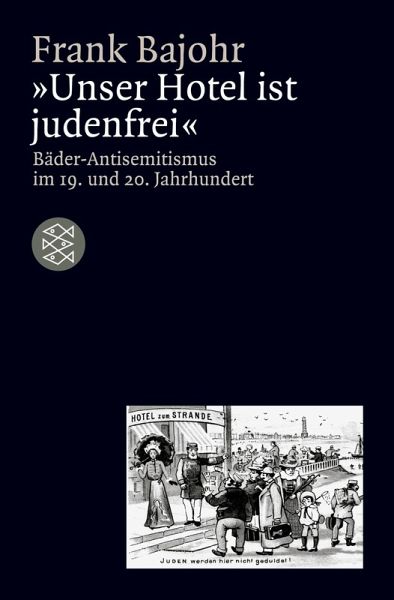

´Unser Hotel ist judenfrei´

Bäder-Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Mit dem Aufschwung des Tourismus im ausgehenden 19. Jahrhunderts deklarierten sich Seebäder, Kurorte und Sommerfrischen gern als "judenfrei", um antisemitisch gesonnene Feriengäste aus der Mitte der deutschen Gesellschaft anzusprechen. Juden mussten mit Schmähungen, Beleidigungen und tätlichen Übergriffen rechnen. Zur Warnung brachten jüdische Zeitungen lange Listen "antisemitischer Badeorte und Hotels".Nach 1933 kulminierte der Bäder-Antisemitismus, der im übrigen ein internationales Phänomen war, in der systematischen Vertreibung von Juden aus sämtlichen Kur- und Badeorten.

Mit dem Aufschwung des Tourismus im ausgehenden 19. Jahrhunderts deklarierten sich Seebäder, Kurorte und Sommerfrischen gern als "judenfrei", um antisemitisch gesonnene Feriengäste aus der Mitte der deutschen Gesellschaft anzusprechen. Juden mussten mit Schmähungen, Beleidigungen und tätlichen Übergriffen rechnen. Zur Warnung brachten jüdische Zeitungen lange Listen "antisemitischer Badeorte und Hotels".

Nach 1933 kulminierte der Bäder-Antisemitismus, der im übrigen ein internationales Phänomen war, in der systematischen Vertreibung von Juden aus sämtlichen Kur- und Badeorten.

Nach 1933 kulminierte der Bäder-Antisemitismus, der im übrigen ein internationales Phänomen war, in der systematischen Vertreibung von Juden aus sämtlichen Kur- und Badeorten.

Dr. Frank Bajohr,geboren 1961, ist Wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er war bis 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg und arbeitete als Fellow u. a. in Yad Vashem/Israel und am US Holocaust Memorial Museum in Washington. Bei Fischer erschien von ihm u. a.: ¿Parvenüs und Profiteure. Korruption in der NS-Zeit¿ (2001) und ¿'Unser Hotel ist judenfrei'. Bäder-Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert¿ (2003).

Produktdetails

- Die Zeit des Nationalsozialismus - »Schwarze Reihe«

- Verlag: FISCHER (TB.), FRANKFURT

- 4. Aufl.

- Seitenzahl: 234

- Erscheinungstermin: 1. Juni 2003

- Deutsch

- Abmessung: 190mm x 125mm x 17mm

- Gewicht: 287g

- ISBN-13: 9783596157969

- ISBN-10: 359615796X

- Artikelnr.: 11188946

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.08.2003

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.08.2003Norderney, auf Sand gebaut

Frank Bajohrs Studie über Antisemitismus in Badeorten

Als Victor Klemperer um 1900 in München den ersten Fronleichnams-Umzug in seinem ganzen Gepränge sah, meinte dieser norddeutsch-berlinische Jude zu der Prozession: "In ihrem theatralischen Wesen ist sie undeutsch; ich dachte, so etwas könne man nur in Italien oder Spanien zu sehen bekommen." Deutschtum und Protestantismus ("wie das Lessingsche Denken") waren für ihn "gleiche Begriffe".

Ähnlich wie Klemperer über die Katholiken, urteilte 1882 Theodor Fontane über die Ostjuden auf Norderney: "Fatal waren die Juden; ihre frechen und unschönen Gaunergesichter drängen sich einem überall auf." Sie hätten keine Berechtigung, "sich

Frank Bajohrs Studie über Antisemitismus in Badeorten

Als Victor Klemperer um 1900 in München den ersten Fronleichnams-Umzug in seinem ganzen Gepränge sah, meinte dieser norddeutsch-berlinische Jude zu der Prozession: "In ihrem theatralischen Wesen ist sie undeutsch; ich dachte, so etwas könne man nur in Italien oder Spanien zu sehen bekommen." Deutschtum und Protestantismus ("wie das Lessingsche Denken") waren für ihn "gleiche Begriffe".

Ähnlich wie Klemperer über die Katholiken, urteilte 1882 Theodor Fontane über die Ostjuden auf Norderney: "Fatal waren die Juden; ihre frechen und unschönen Gaunergesichter drängen sich einem überall auf." Sie hätten keine Berechtigung, "sich

Mehr anzeigen

in Norderney unter Prinzessinnen und Comtessen mit herumzuzieren." Diese Juden waren für Fontane undeutsch. Dabei galt gerade Norderney um 1900 als "Judeninsel". Das "Wangerooger Judenlied" endete mit dem Refrain: "Und tausendstimmig schallet unser Schrei: Der Jud' muß 'raus, er muß nach Norderney!" Das Borkum-Lied von 1918 wiederholte immer wieder: "Laß't keinen Jud' in Eure Mitte / Borkum soll frei von Juden sein!" Frank Bajohr geht in seiner Studie über den Bäder-Antisemitismus der Frage nach, warum sich gerade in den deutschen See- und Heilbädern ein Antisemitismus entwickeln konnte.

Kurbäder sind kleine Orte. Man begibt sich nur für eine gewisse Zeit dorthin, die Besucher fühlen sich immer wie in einer festlichen Ausnahmesituation. Vor allem sind die Bäder überschaubar. An solchen kleinen und reinen Orten fällt alles Fremde sofort auf als eine Art Störung der gehobenen Stimmung. Juden, besonders aus Osteuropa, im schwarzen Kaftan und mit Schläfenlocken, wurden in den Bädern als "undeutsch" und "dreckig" angesehen: "dem Volk ist sein Geruch geblieben, die deutsche Nase rümpft sich angstbeklommen". Augen und Nasen sind besonders in Kurorten empfindlich. Eine Gruppe von Nonnen, ihren Rosenkranz betend, wäre übrigens ähnlich störend aufgefallen, als "Andere" auch nicht akzeptiert worden, denn die katholischen Schwestern hätten nicht zu den lutherischen "Strandandachten" und "religiös-musikalischen Morgenfeiern" gepaßt. Daß die Nordsee-Bäder auch streng antikatholisch waren und man dort alles "Ultramontane" als undeutsch empfand, sagt der Autor leider nur am Rande. Notker Hammerstein hat 1995 in seiner Studie über "Antisemitismus und deutsche Universität" gezeigt, daß Antisemitismus und Antikatholizismus bei bestimmten Gruppierungen in Deutschland bis 1933 häufig parallele Phänomene waren.

Wie kaum eine andere Spielart des Antisemitismus arbeitete der sogenannte "Bäder-Antisemitismus" mit einem Klischee: Als Juden galten Menschen mit Krummnasen, Negerlocken und Wulstlippen, die zu dem nach Knoblauch rochen. "Wir Deutsche legen nämlich gar keinen Wert darauf, den Anblick jüdischer Typen zu genießen und vermissen recht gern ihre knoblauchduftende Anwesenheit." Dieser Antisemitismus ist nicht aus theologisch-christlichen Quellen gespeist und nicht politisch oder rassenkundlich untermauert, sondern er kann als ein ästhetischer Antisemitismus bezeichnet werden: die Juden beleidigen die Sinne (Auge und Nase). Wenn es heißt "Juden, Negern und Mulatten ist das Betreten meines Grundstücks verboten", so zeigt dieses Verbot, daß alle fremd aussehenden Menschen, nicht allein die Juden, nicht geduldet werden. Dieser von mir "ästhetisch" genannte Antisemitismus spiegelt das Vorurteil des Kleinbürgers gegen alles andere und Fremde, das seine eigene Lebensgewohnheit unsicher macht und in Frage stellt. Frank Bajohrs These, daß der Bäder-Antisemitismus "für die wachsende gesellschaftliche Ausgrenzung der Juden in Deutschland (nach 1933) verantwortlich war", kann man wohl kaum zustimmen.

Daß erst 1937 eine reichsweite Anordnung für "jüdische Kurgäste in Bädern und Kurorten" erlassen wurde, macht recht deutlich, daß der rassistische Antisemitismus des Nationalsozialismus etwas anderes war als der ästhetische Antisemitismus in den Bädern des neunzehnten Jahrhunderts und in der Weimarer Republik. Heute sind die Muslime die Juden in Deutschland.

FRIEDRICH NIEWÖHNER

Frank Bajohr: "Unser Hotel ist judenfrei". Bäder-Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2003. 233 S., br., 12,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Kurbäder sind kleine Orte. Man begibt sich nur für eine gewisse Zeit dorthin, die Besucher fühlen sich immer wie in einer festlichen Ausnahmesituation. Vor allem sind die Bäder überschaubar. An solchen kleinen und reinen Orten fällt alles Fremde sofort auf als eine Art Störung der gehobenen Stimmung. Juden, besonders aus Osteuropa, im schwarzen Kaftan und mit Schläfenlocken, wurden in den Bädern als "undeutsch" und "dreckig" angesehen: "dem Volk ist sein Geruch geblieben, die deutsche Nase rümpft sich angstbeklommen". Augen und Nasen sind besonders in Kurorten empfindlich. Eine Gruppe von Nonnen, ihren Rosenkranz betend, wäre übrigens ähnlich störend aufgefallen, als "Andere" auch nicht akzeptiert worden, denn die katholischen Schwestern hätten nicht zu den lutherischen "Strandandachten" und "religiös-musikalischen Morgenfeiern" gepaßt. Daß die Nordsee-Bäder auch streng antikatholisch waren und man dort alles "Ultramontane" als undeutsch empfand, sagt der Autor leider nur am Rande. Notker Hammerstein hat 1995 in seiner Studie über "Antisemitismus und deutsche Universität" gezeigt, daß Antisemitismus und Antikatholizismus bei bestimmten Gruppierungen in Deutschland bis 1933 häufig parallele Phänomene waren.

Wie kaum eine andere Spielart des Antisemitismus arbeitete der sogenannte "Bäder-Antisemitismus" mit einem Klischee: Als Juden galten Menschen mit Krummnasen, Negerlocken und Wulstlippen, die zu dem nach Knoblauch rochen. "Wir Deutsche legen nämlich gar keinen Wert darauf, den Anblick jüdischer Typen zu genießen und vermissen recht gern ihre knoblauchduftende Anwesenheit." Dieser Antisemitismus ist nicht aus theologisch-christlichen Quellen gespeist und nicht politisch oder rassenkundlich untermauert, sondern er kann als ein ästhetischer Antisemitismus bezeichnet werden: die Juden beleidigen die Sinne (Auge und Nase). Wenn es heißt "Juden, Negern und Mulatten ist das Betreten meines Grundstücks verboten", so zeigt dieses Verbot, daß alle fremd aussehenden Menschen, nicht allein die Juden, nicht geduldet werden. Dieser von mir "ästhetisch" genannte Antisemitismus spiegelt das Vorurteil des Kleinbürgers gegen alles andere und Fremde, das seine eigene Lebensgewohnheit unsicher macht und in Frage stellt. Frank Bajohrs These, daß der Bäder-Antisemitismus "für die wachsende gesellschaftliche Ausgrenzung der Juden in Deutschland (nach 1933) verantwortlich war", kann man wohl kaum zustimmen.

Daß erst 1937 eine reichsweite Anordnung für "jüdische Kurgäste in Bädern und Kurorten" erlassen wurde, macht recht deutlich, daß der rassistische Antisemitismus des Nationalsozialismus etwas anderes war als der ästhetische Antisemitismus in den Bädern des neunzehnten Jahrhunderts und in der Weimarer Republik. Heute sind die Muslime die Juden in Deutschland.

FRIEDRICH NIEWÖHNER

Frank Bajohr: "Unser Hotel ist judenfrei". Bäder-Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2003. 233 S., br., 12,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

"Bewacht den Strand auch künftig fein, Lasst keinen Jud in eure Mitte, Lebt wohl, es muss geschieden sein", zitiert der Rezensent Sirku Plötner antijüdische Lieder aus dem Kaiserreich. Bereits vor 1933 gab es die spezifische Form des "Bäder-Antisemitismus" in den deutschen Nordsee-Badeorten, der erst später von den Nazis instrumentalisiert wurde, wie Plötner bemerkt. Frank Bajohr will mit seiner Studie "größere Zusammenhänge" beleuchten, und so den gesellschaftlichen Antisemitismus in Deutschland mit Hitlers Judenvernichtung verknüpfen, was nach Meinung des Rezensenten zu "interessanten Einsichten" führt. Allerdings moniert er, dass der Autor die zentrale Frage, was "Borkum mit Auschwitz verbindet", nicht hinreichend klären kann. Bajohrs internationaler Vergleich zeige zwar, dass es zum Beispiel auch in den USA "Bäder-Antisemitismus" gegeben habe, mit der Schlussfolgerung des Autors hieraus ist Plötner jedoch nicht einverstanden. Schließlich sei in der Forschung längst anerkannt, "dass der Antisemitismus ein europäisches Phänomen war", der vielleicht gerade den "großen Zivilisationsbruch" ermöglicht habe.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Die durch den Titel geweckten Erwartungen werden übertroffen!

Frank Bajohrs 2003 erschienenes Buch „Unser Hotel ist judenfrei“ ist eine ebenso aufschlussreiche wie beunruhigende Studie über eine lange vernachlässigte Facette des Antisemitismus nicht nur in Deutschland, …

Mehr

Die durch den Titel geweckten Erwartungen werden übertroffen!

Frank Bajohrs 2003 erschienenes Buch „Unser Hotel ist judenfrei“ ist eine ebenso aufschlussreiche wie beunruhigende Studie über eine lange vernachlässigte Facette des Antisemitismus nicht nur in Deutschland, sondern auch im ehemaligen Habsburger Reich, in seinen Resten nach der Zerschlagung als Folge des Ersten Weltkrieges Österreich, in den Ost-Europäischen Ländern, aber auch in Holland, Belgien und den USA.

Auf knapp 300 Seiten beleuchtet Bajohr auf der Grundlage umfangreicher Quellenrecherchen, wie sich seit und mit dem Aufschwung des Tourismus im späten 19. Jahrhundert in zahlreichen Seebädern, Kurorten und Sommerfrischen ein Klima der Ausgrenzung und Feindseligkeit gegenüber jüdischen Gästen entwickelte.

Der Autor zeigt überzeugend, dass der sogenannte „Bäder-Antisemitismus“ keineswegs ein Randphänomen oder eine fürchterliche Auswirkung des Nationalsozialismus war. Vielmehr verortet Bajohr seine Wurzeln tief im Kaiserreich und der Weimarer Republik. Er analysiert detailliert, wie sich in den genannten Erholungsorten eine spezifische Form des Antisemitismus herausbildete, die darauf abzielte, ein „deutsches“, „arisches“ Urlaubsparadies zu schaffen, in dem Juden unerwünscht waren. Dies manifestierte sich in expliziten Diskriminierungen, subtilen Ausgrenzungen und einer zunehmend aggressiven Stimmung, die von antisemitischen Liedern und Postkarten bis hin zu handfesten Boykottaufrufen reichte.

Eindrücklich und für die Leser, die wie ich im Grunde genau das, wie es der Titel des Buches und die Erscheinung in Fischers ‚Schwarzer Reihe‘ suggeriert, erwarten, schildert Bajohr die Mechanismen dieser Ausgrenzung. Es geht den Hoteliers, den Touristikbüros auch ums Geschäft. Je nach Ort (Seebad oder Berge) wurden die Menschen jüdischen Glaubens in der jeweiligen Hochsaison mehr diskriminiert als in der umsatzschwachen Nebensaison.

Der Autor hat Gästebücher, Zeitungsartikel, Korrespondenzen und polizeiliche Berichte analysiert, um die vielfältigen Formen des Bäder-Antisemitismus zu dokumentieren. Dabei wird deutlich, dass es sich nicht ausschließlich um die Agitation extremistischer Kreise handelte, sondern dass breite Teile der bürgerlichen Gesellschaft diese antisemitische Haltung teilten und aktiv unterstützten. Die Selbstdeklaration vieler Orte als „judenfrei“ war somit ein bewusstes Signal an antisemitisch gesinnte Urlauber und trug maßgeblich zur Stigmatisierung und Marginalisierung jüdischer Bürger bei.

Im weiteren Verlauf des Buches weist Bajohr nach, wie der Bäder-Antisemitismus in der Zeit des Nationalsozialismus eine gravierende Radikalisierung erfuhr. Die anfängliche Ausgrenzung mündete nun in offene Vertreibung und Enteignung jüdischer Kurgäste und Hotelbesitzer. Die „Judenfreiheit“ der Bäder wurde zu einem integralen Bestandteil der nationalsozialistischen Rassenpolitik und trug zur Vorbereitung des Holocaust bei, indem sie die gesellschaftliche Akzeptanz für die Ausgrenzung und Entrechtung von Juden weiter erhöhte.

Diese Studie zeichnet sich durch eine klare und präzise Sprache sowie eine stringente Argumentation aus. Er vermeidet moralisierende Urteile, legt aber durch die detaillierte Darstellung der historischen Fakten die menschenverachtende Natur des Bäder-Antisemitismus schonungslos offen. „Unser Hotel ist judenfrei“ ist ein gewichtiger Beitrag zur Erforschung des Antisemitismus und der deutschen Gesellschaftsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Es mahnt auf eindringliche Weise, die Kontinuitäten und die tief verwurzelten Vorurteile zu erkennen, die letztlich in die Katastrophe des Holocaust mündeten.

Das Buch ist für eine breite historisch interessierte Leserschaft von großem Wert.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für