Der morbide Reiz kam später hinzu: Joanna Ebenstein erkundet die Geschichte der zerlegbaren Wachsfiguren.

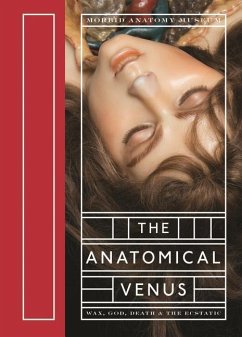

Eine nackte Schöne, hingestreckt wie eine Venus. Aber doch die Vertreterin einer speziellen Anverwandlung des alten Bildformats. Schließlich liegen zu ihren Füßen keine Hündchen, sondern ihre inneren Organe, entnommen dem geöffneten Körper, der so grell kontrastiert mit dem Perlenhalsband auf schimmernder Haut. "Kleine Venus" ist ihr Name, modelliert ist sie aus Wachs und gehört zur Familie der anatomischen, in ihrem Fall sogar zerlegbaren, also modellhaft zu "sezierenden" Venusfiguren.

Diese Figuren hat Joanna Ebenstein ins Zentrum eines exzellent illustrierten Bandes gestellt. Ihr Essay erschließt kein neues Terrain, verwendet aber geschickt die reiche Literatur zur Geschichte der Wachsfiguren und der anatomischen Kabinette. Die Autorin ist Künstlerin und Kuratorin des vor zwei Jahren in Brooklyn gegründeten "Morbid Anatomy Museum", das sich ästhetischen Verarbeitungen des Todes widmet oder, genauer, dessen, was der Tod übrig lässt.

Die wächsernen anatomischen Demonstrationsfiguren liegen da auf dem Weg. Als sie in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts aufkommen, stehen sie für die Möglichkeit, die in vieler Hinsicht heikle Arbeit an Leichnamen zu umgehen. Sie machen die wiederholte Sektion überflüssig, halten Distanz zu den toten Körpern, deren Zerfallsprozess nur mit drastischen Mitteln zu begegnen ist, sind stabiles Anschauungsmaterial.

Ganzkörperfiguren sind dabei freilich nur die Glanzstücke viel breiter angelegter Sammlungen: Blickfänge öffentlicher Kabinette, wie etwa des Anatomischen Museums im Palazzo Poggi in Bologna, das mit päpstlicher Förderung ausgebaut wird, denn noch ist vom morbiden Reiz nicht die Rede. Auch nicht bei den anatomischen Venusfiguren, deren berühmteste Stücke aus der Werkstatt des 1775 unter dem Habsburger Leopold II., Großherzog der Toskana, eröffneten Florentiner Museums für Physik und Naturkunde - es erhält etwas später den Namen La Specola - stammen.

Ungefähr zur selben Zeit, als dort die "Kleine Venus" entstand, sorgte der aufklärerisch gesinnte Leopold II. dafür, dass eine ältere, religiös verankerte Tradition wächserner Körperbilder an Boden verlor: Er ließ die Votivbilder, für die eine Florentiner Kirche besonders bekannt war, einschmelzen. Auch dieser religiös geprägten Geschichte der Wachsbilder widmet sich Joanna Ebenstein. Sie greift zuerst weit zurück zu den berühmten Mumienporträts von Fayum, um dann über Reliquiare und Votivbilder zu den gegenreformatorischen realistischen Figurentheatern und den "teatrini" Gaetano Zumbos zu kommen, den kleinen Dioramen, die als "Theater des Todes" zu geistlicher Einkehr anregen sollten - und deren Vernichtungsszenarien auch der durch Italien reisende Marquis de Sade etwas abgewinnen konnte.

Das Morbide kommt nun ins Spiel, die Autorin rückt es insbesondere mit den berüchtigten Arrangements des holländischen Anatomen Frederik Ruysch vor Augen, der allerdings echte Skelette von Foeten verarbeitete. Über die echten Körper in den Seziersälen oder an den Galgen von London geht es schließlich zurück zur Venus: zur Jahrmarktskarriere der anatomisierten Schönen bis hinauf ins zwanzigste Jahrhundert, mit Seitenblick auf verwandte Attraktionen, wie etwa schönen "Schläferinnen" in Glaskästen, aber auch auf die Kabinette mit abschreckenden Darstellungen der Folgen von Geschlechtskrankheiten.

Es ist ein ziemlich rasanter, schnörkellos geschriebener Durchgang, den Joanna Ebenstein hinlegt. Vielleicht hätte es nicht geschadet, die Darstellung ein wenig mehr zu fokussieren, doch haben auch die Breite und Vielfalt ihren Reiz, zumal im Verbund mit der reichen Bildausstattung. Nur bei den letzten Seiten, die vor allem über die Faszination an Puppen - von Kokoschkas künstlicher Alma über Bellmers verdrehte Gliederpuppen bis zu Fotokunst mit Sexpuppen - den Bogen eilig hin zur Gegenwart schlagen, kommt man ein wenig ins Zweifeln.

Sicher, die Mannequins und Puppen gehören zu den Verwandten der anatomischen Figuren im engeren Sinn. Aber an ihnen entlang kann man eine eigene facettenreiche Geschichte erzählen, mit der man etwas geradliniger bei Kokoschka und Bellmer anlangt, so wie das erst unlängst Jane Munro in einem schönen Buch vorgeführt hat, das eine Ausstellung begleitete ("Silent Partners: Artist and Mannequin from Function to Fetish", Yale University Press 2014). Es ist eben ein weites Feld, das man mit diesem schön gemachten Album im Zeichen der "Morbid Anatomy" betritt.

HELMUT MAYER

Joanna Ebenstein: "The Anatomical Venus".

Thames & Hudson, London 2016. 224 S., Abb., geb., 20,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main