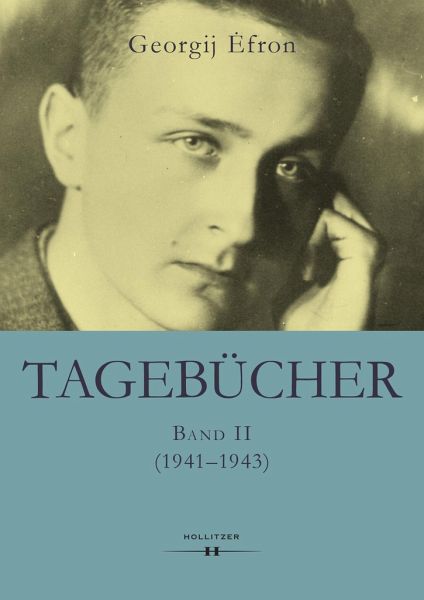

Kinder Marina Zwetajewas. Er wurde 1925 in der Emigration geboren und wuchs in Frankreich auf. Französisch spricht er ebenso fließend wie Russisch, in seinen Tagebuchaufzeichnungen springt er gelegentlich in einem Satz von einer Sprache zur anderen. Durch die Dichtkunst seiner Mutter und die politische Tätigkeit seines Vaters Sergej Efron wächst Georgij zu einem belesenen, politisch interessierten und klugen Jungen heran. Nicht ohne Grund ruft ihn seine Familie meist "Murr": Einer der Literaten, die Georgij besonders schätzt, ist E .T. A. Hoffmann.

Er beginnt seine Tagebücher mit fünfzehn, und aus ihm spricht durchaus eine Portion jugendlicher Größenwahn: Als er, in Paris noch glühender Kommunist, die Verhältnisse in der Sowjetunion kennenlernt, beklagt er Schmutz und Unkultiviertheit und kommt auf Westler wie Gide oder Hemingway zu sprechen, die mit dem Kommunismus geliebäugelt hätten, dann aber desillusioniert worden seien. "Ich auch, und wie!"

Selbstverständlich stellt er sich in eine Reihe mit diesen Größen, und einige Passagen - die langen Reisen nach Jelabuga in Tatarstan und nach Usbekistan bei den Evakuierungen aus Moskau - sind so anschaulich verfasst, dass sie den Schriftsteller erahnen lassen, der er werden wollte. Aber, und das ist das erste Manko dieser beiden dicken Bände, es sind nur Momente, in ihrer Gesamtheit leiden die Aufzeichnungen unter Redundanzen und einer gewissen Belanglosigkeit. Selbst die beiden russischen Herausgeberinnen, Elena Korkina und Veronika Losskaja, sprechen von der "Egozentrik" Efrons, bei Tagebüchern vielleicht eine erwartbare Begleiterscheinung, bei seitenlangen Aufzählungen über schulische Leistungen aber trotzdem kein Lesevergnügen.

Immerhin legen die beiden Herausgeberinnen klipp und klar dar, was sie an den Tagebüchern schätzen. Sie geben Auskunft über das letzte Jahr von Zwetajewa und sie stellen ein einmaliges Zeitdokument dar. Auch hier muss ein wenig Luft herausgepresst werden. Die beiden Herausgeberinnen bemängeln selbst das "Fehlen Moskauer ,familieninterner' Details". Efron zeichnet seine Mutter als Frau, die leicht zur Hysterie neigt und ihn, den Heranwachsenden, kommandieren möchte. Das geht nicht über das Bild hinaus, das durch die mehrbändige Zwetajewa-Ausgabe, die in den letzten Jahren bei Suhrkamp erschienen ist, gewonnen werden kann. Eindrucksvolle Gedichte und anstrengend im Umgang. Zwetajewas Selbstmord überrascht Efron kaum, sie habe "völlig richtig gehandelt" urteilt er. Ansonsten hat er zu diesem Zeitpunkt weniger die Mutter im Auge als andere Frauen: "Ich bin der Ansicht, dass die Brünetten schwerer zu haben sind als die Blondinen".

Als authentisches Zeitdokument sind diese Tagebücher in der Tat etwas Besonderes, da sie einen echten Mitschnitt darstellen, nicht in der Rückschau verfasst wurden. So kann der Text als Bürge für all die literarischen Werke und Untersuchungen herangezogen werden, die später entstanden - und oft viel konziser, deutlich brillanter diese Jahre beschreiben.

Ein Aspekt tritt bei Efron sehr deutlich zutage: die Hoffnung auf die zweite Front, denn er weiß, "dass wir selbst nicht imstande sein würden, ohne Hilfe der Alliierten die Deutschen von unserem Territorium zu verjagen". Nach dem Krieg sollten die Westmächte dann unbedingt weiterhin Kondensmilch und andere Güter liefern. Die deutsche Übersetzerin Gertraud Marinelli-König bemerkt: "Das Erscheinen der Tagebücher in deutscher Sprache soll auch dazu beitragen, der Tendenz entgegenzutreten, Russlands Leid im Kampf um den Sieg über Nazideutschland kleinzureden." Efron selbst hat einen anderen Kommentar parat, für ihn ist Russland "das allerdesorganisierteste Volk, unfähig zu Disziplin und Ordnung".

Damit zum eigentlichen Dilemma dieser Publikation. Es gibt zwei Herausgeberinnen, die auch ein Nachwort verfasst haben, dann die Übersetzerin mit einem Vorwort und schließlich noch eine Benachworterin, Tatjana Gorjaeva. Sie alle haben sich eine sehr hohe Latte aufgelegt - und sie gerissen. Es geht schon mit der Umschrift los. Der Autor muss einen Punkt über dem E haben, damit er in der Transliteration nicht als "Jefron" gelesen wird. Wer aber auf Transkription - und damit auf das schlichte "Efron" - verzichtet, darf davon ausgehen, dass die Leserschaft auch weiß, dass "Schwanensee" ein Ballett ist und Rudyard Kipling ein Schriftsteller, ja, selbst der Name Shakespeare dürfte dann geläufig sein. Die Anmerkungen hätten vermutlich rund um die Hälfte auf 100 Seiten gekürzt werden können.

Wären die Eintragungen klug ausgewählt worden, wäre ein deutlich aufschlussreicheres Dokument entstanden. Dann hätte sich der Weg Efrons klar herausgeschält: "Als ich in Paris lebte, war ich ein entschiedener Kommunist." Nach nur kurzer Zeit in Russland heißt es: "Scheiß Sowjets!", und Efron hält fest: "Ich bin mir fast sicher, dass dieses ,Experiment', selbst im Fall eines Sieges über Deutschland, endgültig scheitern wird: Es bringt viel zu viel Unglück für alle."

Efron ist nach seiner Einberufung 1944 gefallen. In seinen nur neunzehn Lebensjahren hat er mehr unterbringen müssen als viele andere, die Verhaftung von seiner Schwester und seinem Vater, den Selbstmord der Mutter, den Umzug von Frankreich in die Sowjetunion. Er hat über seine Einsamkeit geklagt, wusste genau, "betrunkene Uzbeken sind sympathischer als betrunkene Russen", und "die Heerschar an faulenzenden, herumlungernden und trägen Uzbeken" sei für die Fabrikarbeit weit geeigneter als er. Er wollte Schriftsteller werden. Die Veröffentlichung seiner Tagebücher in dieser Form hat allerdings etwas Desillusionierendes - und wie! CHRISTIANE PÖHLMANN

Georgij Efron: "Tagebücher".

Aus dem Russischen und Französischen von Gertraud Marinelli-König. Hollitzer Verlag, Wien 2022. Band 1 (1940 - 41). 764 S., geb., 55,- Euro. Band 2 (1941 - 43). 600 S., geb., 44,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.02.2023

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.02.2023