Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

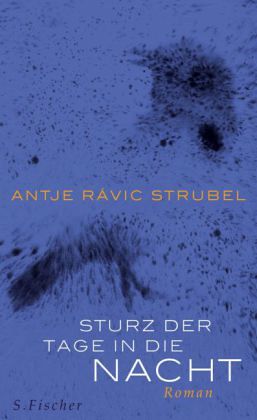

Antje Rávic Strubel erzählt von einer ungewöhnlichen und unabwendbaren Liebe und von den langen Schatten eines untergegangen politischen Systems.

Eine Insel in der Ostsee. Der junge Erik verliebt sich in die scheinbar unergründliche Vogelforscherin Inez. Aber die beiden werden beobachtet. Ohne es zu ahnen, sind sie längst in eine politische Intrige verstrickt. Die geschützte Insel wird zum schutzlosen Ort. Ein Roman, der von einer großen Liebe erzählt, von den Erinnerungen, Legenden und Lügen unserer Gegenwart, aber auch vom Glück, das im Vergänglichen liegt.

Eine Insel in der Ostsee. Der junge Erik verliebt sich in die scheinbar unergründliche Vogelforscherin Inez. Aber die beiden werden beobachtet. Ohne es zu ahnen, sind sie längst in eine politische Intrige verstrickt. Die geschützte Insel wird zum schutzlosen Ort. Ein Roman, der von einer großen Liebe erzählt, von den Erinnerungen, Legenden und Lügen unserer Gegenwart, aber auch vom Glück, das im Vergänglichen liegt.

Antje Rávic Strubel, geb. 1974 in Potsdam, aufgewachsen in Ludwigsfelde, Ausbildung zur Buchhändlerin, Studium in Potsdam und New York. Antje Rávic Strubel lebt in Potsdam und in ihrem Ferienhaus im schwedischen Värmland.

Produktdetails

- Verlag: S. Fischer Verlag GmbH

- Seitenzahl: 437

- Erscheinungstermin: 11. August 2011

- Deutsch

- Abmessung: 205mm x 125mm

- Gewicht: 562g

- ISBN-13: 9783100751362

- ISBN-10: 3100751361

- Artikelnr.: 33371444

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.09.2011

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.09.2011Luftnummer im Vogelschutzparadies

Antje Rávic Strubel lässt die Figuren ihres neuen Romans in die politischen und menschlichen Abgründe der DDR fallen. Leider fällt ihr Buch gleich mit.

Wenn derjenige, der ein Geschehen zu rekonstruieren versucht, selbst im Zentrum dieses Geschehens gestanden hat, dann werden die Spuren nicht zu Indizien, die wie im Kriminalfall auf etwas Verdecktes verweisen. Vielmehr neigt die Erinnerung dazu, im Wissen um das, was folgen wird, aus nahezu allem einen Zeichenträger zu machen, der vorausdeuten, womöglich hätten warnen können. Wie ein letztes, nur noch halbherzig vorgetragenes Beharren auf Alltäglichkeit klingt deshalb der Satz, mit dem Antje Rávic Strubel ihren Roman einsetzen

Antje Rávic Strubel lässt die Figuren ihres neuen Romans in die politischen und menschlichen Abgründe der DDR fallen. Leider fällt ihr Buch gleich mit.

Wenn derjenige, der ein Geschehen zu rekonstruieren versucht, selbst im Zentrum dieses Geschehens gestanden hat, dann werden die Spuren nicht zu Indizien, die wie im Kriminalfall auf etwas Verdecktes verweisen. Vielmehr neigt die Erinnerung dazu, im Wissen um das, was folgen wird, aus nahezu allem einen Zeichenträger zu machen, der vorausdeuten, womöglich hätten warnen können. Wie ein letztes, nur noch halbherzig vorgetragenes Beharren auf Alltäglichkeit klingt deshalb der Satz, mit dem Antje Rávic Strubel ihren Roman einsetzen

Mehr anzeigen

lässt: "Es hatte begonnen, wie es immer beginnt."

Und während die Insel, zu der Erik einen letzten Blick zurückwirft, langsam am Horizont verschwindet und Erik fast beschwörend diesen Satz noch einmal denkt, ahnt der Leser - und soll es ahnen -, dass eben gerade nicht alles war wie immer, sondern dass etwas Ungeheuerliches geschehen ist, seitdem Erik vor drei Monaten zu dem kleinen schwedischen Vogelschutzreservat vor der Küste Gotlands übergesetzt ist. Eine Auszeit hatte die Reise nach Schweden sein sollen, vor einem Wechsel des Studienfachs und einem Aufbruch in ein neues Leben. Nun laufen Journalisten über den Strand, haben sich zum Abschied zwischen ihn und Inez gedrängt, die am Wasser steht und ihm nachblickt, und Eriks Abfahrt wirkt nicht wie ein Aufbruch, sondern wie eine Flucht.

Es ist keine schlichte Liaison zwischen dem Studenten Erik und der gut sechzehn Jahre älteren Vogelkundlerin Inez, die das Unruhezentrum dieses Romans bildet. Antje Rávic Strubel lässt in "Sturz der Tage in die Nacht" mit einer dem Titel kaum nachstehenden Wucht ihre Figuren tief hinein nicht nur in deren familiäre, sondern in die politischen Abgründe der Vergangenheit rasen. Eine beinahe menschenleere, vor zivilisatorischen Eingriffen bewahrte Insel wird dabei zur Bühne, auf der Antje Rávic Strubel die Abseitigkeiten der Politik mit den Diesseitigkeiten der Liebe zusammenprallen lässt. Antje Rávic Strubel fügt damit diesem Bücherherbst, der ein halbes Jahrhundert nach dem Bau der Mauer auffallend viele Romane über die DDR hervorbringt, eine weitere literarische Auf- oder Nacharbeitung hinzu, die auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis steht.

Vermutlich ist es nicht den zurückliegenden Ereignissen selbst, sondern zu einem wesentlichen Teil dem groschenheftadäquaten Arrangement geschuldet, mit dem Antje Rávic Strubel sie in diesem paradiesischen Eiland zum Showdown bringt, dass das Treiben in dem windigen Vogelparadies relativ rasch zur Luftnummer verkommt. Schlussendlich ärgerlich wird es durch eben die Übereindeutigkeit der Zeichen, auf die Antje Rávic Strubel nicht nur Erik in der Rückschau, an der Reling der Fähre lehnend, stoßen lässt, sondern die sie dem Leser mit enervierender Penetranz in die Augen streut - als würde sie immerzu gegen ihre eigene Konstruktion anschreiben, die an dieser Stelle allenfalls angedeutet werden kann. Gerade eben nicht Spannung erhält das Ganze dadurch, sondern dem Geschehen wird auf diese Weise der dräuende Unterton einer antiken Tragödie verliehen, der indes nichts Zwingendes, allenfalls etwas Schulmeisterliches hat.

Auch dadurch wird der Bogen zur Antike geschlagen, dass die unerhörte Begebenheit, die hier erzählt wird, als eine moderne Variation des Ödipus-Mythos gelesen werden kann - versetzt in die niederen Ränge der Staatssicherheit und in die zwielichtigen Grauzonen der Nachwende-Aufsteiger. Zum zentralen Bild wird dabei für Antje Rávic Strubel der Lummensturz. Gleich in der ersten Nacht wird Erik von Inez mit auf die Klippen genommen, wo sie beobachten, wie die Jungvögel von den Brutfelsen stürzen, ohne wegen ihres weichen Knochenbaus Verletzungen davonzutragen, um schließlich im Meer von ihren Eltern wiedergefunden und weiter aufgezogen zu werden. Ein Initiationsritus im Tierreich, der unter Menschen aber eben nicht funktioniert. Hier erkennt ein Kind seine Mutter nicht ohne weiteres wieder, wenn sie einmal abhandengekommen ist. Dieses Drama bildet den Hintergrund von Antje Rávic Strubels Roman.

Dass es sich bei Inez, von der sich Erik vom ersten Moment an wie magisch angezogen fühlt, obgleich sie sich anfangs in sich gekehrt und kühl gibt, um seine leibliche Mutter handelt, die ihn unmittelbar nach der Geburt weggegeben - aus dem Nest gestoßen - hat, kann kaum verborgen bleiben. Nur für Erik und Inez, die bald ein Liebespaar werden, bleibt es das. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich von einer zünftig orchestrierten Theatralik ist, dass Inez ihr Leben der wissenschaftlichen Erforschung und Beobachtung gerade des Lummensturzes, ihrer Spiegelgeschichte also, verschrieben hat, wird auch zunehmend unglaubwürdig, dass sie nicht den geringsten Verdacht schöpfen soll, während dem Leser alles bis ins Kleinste ausbuchstabiert wird.

Nicht zuletzt deshalb wird es unglaubwürdig, weil mit derselben Fähre wie Erik noch ein weiterer Protagonist aus Inez' Vergangenheit auf die Insel gekommen ist: Rainer Feldberg, den Inez zwar nicht zu kennen vorgibt, der ihr aber durch Verleumdungen bei ihren Vorgesetzten das Leben schwermacht und beständig mit latenten Drohungen und Andeutungen über ihr wahres Verwandtschaftsverhältnis um sie und Erik herumscharwenzelt. Ein Prachtexemplar von einem ehemaligen Stasi-Mitarbeiter, der sich nach der Wiedervereinigung für die schmutzigen kleinen Intrigen der Lokalpolitik verdingt hat. Wie sich die Fäden zwischen DDR-Vergangenheit und Provinzwahlkampf in den neuen Bundesländern und zwischen Familie und Politik spinnen und gesponnen wurden, lässt Antje Rávic Strubel in länger zurückreichenden Rückblenden erzählen, die Eriks rekapitulierende Erzählstimme ablösen. Gemeinsam mit dem Leser wird Inez, die zwischenzeitlich in Fieberträumen liegt, die in Bewegung setzen, was lange Jahre in den tiefsten Schichten des Bewusstseins eingefroren war, auf die Reise in DDR-Lauben, ungeheizte Wartburgs und kleine Studentenbuden nach Adlershof geschickt.

Was bei dieser Reise zum Vorschein kommt, mag politisch wie menschlich abgründig sein, büßt bei Antje Rávic Strubel aber seine Brisanz ein, weil sie durch die Analogien zu Tierreich und Mythologie ihre Geschichte in den immer wiederkehrenden, ewigen Gesetzmäßigkeiten aufgehen lässt und ihr damit hintenrum die spezifisch historische Ungeheuerlichkeit wieder abspricht. Bedenklich nah an der Kolportage schrammt dieser Roman nicht zuletzt deshalb vorbei, weil seine Sprache ein ums andere Mal verrutscht, was man bei dieser Autorin so gar nicht kennt. Wenn sie Erik in lässigem Spätjugendjargon sprechen lässt, dann wirkt das auf linkische Weise aufgesetzt. Die Versuche, das fatale Liebesverhältnis in Worte zu fassen, changieren zwischen Kitsch und Angestrengtheit.

Das alles ist gerade deswegen so bedauerlich, weil Antje Rávic Strubel mit ihrem Roman ein Thema angeht, das sich zwanzig Jahre nach dem Ende der DDR mit großer Dringlichkeit den Weg an die literarische Oberfläche zu bahnen scheint: Nach Wawerzinek, Altwasser und jüngst Angelika Klüssendorf erzählt auch sie über das schmerzvolle Scheitern von Mutterschaft und zwischenmenschlicher Beziehung in der DDR. Man wäre diesen Grabungen und Rekonstruktionen gerade bei ihr zu gern gefolgt, hätte sie diese nicht in falsch verstandener Artistik überschrien.

WIEBKE POROMBKA

Antje Rávic Strubel: "Sturz der Tage in die Nacht". Roman.

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2011. 342 S., geb., 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Und während die Insel, zu der Erik einen letzten Blick zurückwirft, langsam am Horizont verschwindet und Erik fast beschwörend diesen Satz noch einmal denkt, ahnt der Leser - und soll es ahnen -, dass eben gerade nicht alles war wie immer, sondern dass etwas Ungeheuerliches geschehen ist, seitdem Erik vor drei Monaten zu dem kleinen schwedischen Vogelschutzreservat vor der Küste Gotlands übergesetzt ist. Eine Auszeit hatte die Reise nach Schweden sein sollen, vor einem Wechsel des Studienfachs und einem Aufbruch in ein neues Leben. Nun laufen Journalisten über den Strand, haben sich zum Abschied zwischen ihn und Inez gedrängt, die am Wasser steht und ihm nachblickt, und Eriks Abfahrt wirkt nicht wie ein Aufbruch, sondern wie eine Flucht.

Es ist keine schlichte Liaison zwischen dem Studenten Erik und der gut sechzehn Jahre älteren Vogelkundlerin Inez, die das Unruhezentrum dieses Romans bildet. Antje Rávic Strubel lässt in "Sturz der Tage in die Nacht" mit einer dem Titel kaum nachstehenden Wucht ihre Figuren tief hinein nicht nur in deren familiäre, sondern in die politischen Abgründe der Vergangenheit rasen. Eine beinahe menschenleere, vor zivilisatorischen Eingriffen bewahrte Insel wird dabei zur Bühne, auf der Antje Rávic Strubel die Abseitigkeiten der Politik mit den Diesseitigkeiten der Liebe zusammenprallen lässt. Antje Rávic Strubel fügt damit diesem Bücherherbst, der ein halbes Jahrhundert nach dem Bau der Mauer auffallend viele Romane über die DDR hervorbringt, eine weitere literarische Auf- oder Nacharbeitung hinzu, die auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis steht.

Vermutlich ist es nicht den zurückliegenden Ereignissen selbst, sondern zu einem wesentlichen Teil dem groschenheftadäquaten Arrangement geschuldet, mit dem Antje Rávic Strubel sie in diesem paradiesischen Eiland zum Showdown bringt, dass das Treiben in dem windigen Vogelparadies relativ rasch zur Luftnummer verkommt. Schlussendlich ärgerlich wird es durch eben die Übereindeutigkeit der Zeichen, auf die Antje Rávic Strubel nicht nur Erik in der Rückschau, an der Reling der Fähre lehnend, stoßen lässt, sondern die sie dem Leser mit enervierender Penetranz in die Augen streut - als würde sie immerzu gegen ihre eigene Konstruktion anschreiben, die an dieser Stelle allenfalls angedeutet werden kann. Gerade eben nicht Spannung erhält das Ganze dadurch, sondern dem Geschehen wird auf diese Weise der dräuende Unterton einer antiken Tragödie verliehen, der indes nichts Zwingendes, allenfalls etwas Schulmeisterliches hat.

Auch dadurch wird der Bogen zur Antike geschlagen, dass die unerhörte Begebenheit, die hier erzählt wird, als eine moderne Variation des Ödipus-Mythos gelesen werden kann - versetzt in die niederen Ränge der Staatssicherheit und in die zwielichtigen Grauzonen der Nachwende-Aufsteiger. Zum zentralen Bild wird dabei für Antje Rávic Strubel der Lummensturz. Gleich in der ersten Nacht wird Erik von Inez mit auf die Klippen genommen, wo sie beobachten, wie die Jungvögel von den Brutfelsen stürzen, ohne wegen ihres weichen Knochenbaus Verletzungen davonzutragen, um schließlich im Meer von ihren Eltern wiedergefunden und weiter aufgezogen zu werden. Ein Initiationsritus im Tierreich, der unter Menschen aber eben nicht funktioniert. Hier erkennt ein Kind seine Mutter nicht ohne weiteres wieder, wenn sie einmal abhandengekommen ist. Dieses Drama bildet den Hintergrund von Antje Rávic Strubels Roman.

Dass es sich bei Inez, von der sich Erik vom ersten Moment an wie magisch angezogen fühlt, obgleich sie sich anfangs in sich gekehrt und kühl gibt, um seine leibliche Mutter handelt, die ihn unmittelbar nach der Geburt weggegeben - aus dem Nest gestoßen - hat, kann kaum verborgen bleiben. Nur für Erik und Inez, die bald ein Liebespaar werden, bleibt es das. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich von einer zünftig orchestrierten Theatralik ist, dass Inez ihr Leben der wissenschaftlichen Erforschung und Beobachtung gerade des Lummensturzes, ihrer Spiegelgeschichte also, verschrieben hat, wird auch zunehmend unglaubwürdig, dass sie nicht den geringsten Verdacht schöpfen soll, während dem Leser alles bis ins Kleinste ausbuchstabiert wird.

Nicht zuletzt deshalb wird es unglaubwürdig, weil mit derselben Fähre wie Erik noch ein weiterer Protagonist aus Inez' Vergangenheit auf die Insel gekommen ist: Rainer Feldberg, den Inez zwar nicht zu kennen vorgibt, der ihr aber durch Verleumdungen bei ihren Vorgesetzten das Leben schwermacht und beständig mit latenten Drohungen und Andeutungen über ihr wahres Verwandtschaftsverhältnis um sie und Erik herumscharwenzelt. Ein Prachtexemplar von einem ehemaligen Stasi-Mitarbeiter, der sich nach der Wiedervereinigung für die schmutzigen kleinen Intrigen der Lokalpolitik verdingt hat. Wie sich die Fäden zwischen DDR-Vergangenheit und Provinzwahlkampf in den neuen Bundesländern und zwischen Familie und Politik spinnen und gesponnen wurden, lässt Antje Rávic Strubel in länger zurückreichenden Rückblenden erzählen, die Eriks rekapitulierende Erzählstimme ablösen. Gemeinsam mit dem Leser wird Inez, die zwischenzeitlich in Fieberträumen liegt, die in Bewegung setzen, was lange Jahre in den tiefsten Schichten des Bewusstseins eingefroren war, auf die Reise in DDR-Lauben, ungeheizte Wartburgs und kleine Studentenbuden nach Adlershof geschickt.

Was bei dieser Reise zum Vorschein kommt, mag politisch wie menschlich abgründig sein, büßt bei Antje Rávic Strubel aber seine Brisanz ein, weil sie durch die Analogien zu Tierreich und Mythologie ihre Geschichte in den immer wiederkehrenden, ewigen Gesetzmäßigkeiten aufgehen lässt und ihr damit hintenrum die spezifisch historische Ungeheuerlichkeit wieder abspricht. Bedenklich nah an der Kolportage schrammt dieser Roman nicht zuletzt deshalb vorbei, weil seine Sprache ein ums andere Mal verrutscht, was man bei dieser Autorin so gar nicht kennt. Wenn sie Erik in lässigem Spätjugendjargon sprechen lässt, dann wirkt das auf linkische Weise aufgesetzt. Die Versuche, das fatale Liebesverhältnis in Worte zu fassen, changieren zwischen Kitsch und Angestrengtheit.

Das alles ist gerade deswegen so bedauerlich, weil Antje Rávic Strubel mit ihrem Roman ein Thema angeht, das sich zwanzig Jahre nach dem Ende der DDR mit großer Dringlichkeit den Weg an die literarische Oberfläche zu bahnen scheint: Nach Wawerzinek, Altwasser und jüngst Angelika Klüssendorf erzählt auch sie über das schmerzvolle Scheitern von Mutterschaft und zwischenmenschlicher Beziehung in der DDR. Man wäre diesen Grabungen und Rekonstruktionen gerade bei ihr zu gern gefolgt, hätte sie diese nicht in falsch verstandener Artistik überschrien.

WIEBKE POROMBKA

Antje Rávic Strubel: "Sturz der Tage in die Nacht". Roman.

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2011. 342 S., geb., 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

Wohlwollend, aber letztlich nicht überzeugt zeigt sich Rezensentin Nina Apin von Antje Ravic Strubels Roman "Sturz der Tage in die Nacht". Anfangs folgt sie der Geschichte um eine Vogelforscherin, die auf einer schwedischen Ostseeinsel ihre DDR-Vergangenheit in Form eines 16-jährigen Jungen und eines Stasi-Psychopathen einholt, noch gern. Doch stört sie zunehmend das Konstruierte und das Raunende der Geschichte. Und auch wenn in der Mitte des Buchs das Geheimnis um die Vogelforscherin enthüllt scheint, bleibt für sie vieles im Dunkeln, wird nicht zu Ende geführt, so dass sie zunehmend das Interesse verliert. Allerdings hat sie das Buch dann doch zu Ende gelesen, vor allem wegen Strubels "wunderbarer Beschreibung der Ostseelandschaft".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

ein beeindruckender Roman [...]. Überzeugend gelingt es der Autorin in 'Sturz der Tage in die Nacht', Naturbeobachtungen ins Verhältnis zur Historie zu stellen. Michael Opitz Deutschlandfunk (Büchermarkt) 20120123

Der eigentliche Tabubruch

Schade, dass die heutigen Medien kaum noch Geheimnisse zulassen! Sonst wäre dieser Roman mit dem rätselhaften Titel richtig spannend. Obwohl (oder weil?) man also vorinformiert ist und weiß, hier handelt es sich um eine Inzestgeschichte, bleibt …

Mehr

Der eigentliche Tabubruch

Schade, dass die heutigen Medien kaum noch Geheimnisse zulassen! Sonst wäre dieser Roman mit dem rätselhaften Titel richtig spannend. Obwohl (oder weil?) man also vorinformiert ist und weiß, hier handelt es sich um eine Inzestgeschichte, bleibt genügend Spannung übrig, um das Buch mit einiger Neugier und durchaus auch mit einigem Vergnügen zu lesen. Wie bei Ödipus sind der Ich-Erzähler Erik und seine ältere Freundin Ines zunächst völlig ahnungslos, was sie beide neben ihrer Romanze noch verbindet. Antje Rávic Strubel erzählt diese Geschichte in einer unprätentiösen, klaren Sprache mit Hilfe eines mosaikartigen Geflechts von vielerlei Rückblenden, deren Zuordnung innerhalb des Plots aber immer sehr schnell klar ist, weil dabei dankenswerter Weise auf jedwede stilistische Mäzchen verzichtet wird. Im Gegenteil, bei etlichen der in rascher Folge wechselnden Abschnitte wird die Erzählperspektive durch die als Überschrift und auch als Satzanfang vorangestellten Namen der Protagonisten jeweils direkt benannt, eine nette Idee der Autorin!

Mit der spannungsreichen Konstruktion der Handlung geht eine seltsame Kühle aller Charaktere einher, die der beiden Hauptakteure ist dabei besonders auffällig, sie wirken seltsam emotionslos, vor allem als Liebespaar. Obwohl doch gerade Ines mit ihrer schicksalhaften Vergangenheit, aber auch der unentschlossen am vorerst verkorksten Anfang seines Lebens stehende Erik durchaus sympathische Figuren sein könnten. Hat da der kühle Norden abgefärbt, in dem die Handlung angesiedelt ist, die sturmumtoste schwedische Vogelinsel in der Ostsee westlich der Insel Gotland? Geradezu paradox dagegen, dass ausgerechnet die beiden erklärten Fieslinge als Gegenspieler, für mein Empfinden jedenfalls, immer gewinnender werden, je mehr man von ihnen erfährt. Die DDR übrigens, in der diese Geschichte ihren Anfang nahm, spielt nicht wirklich eine Rolle in diesem Roman, dieser Teil der Handlung hätte sich genau so glaubwürdig und schlüssig auch in Westdeutschland abspielen können.

Leser, denen Natur im Allgemeinen und Ornithologie im Besonderen am Herzen liegt, werden mit einer liebevoll erzählten Fülle von Beobachtungen in Flora, Fauna und Geologie der Insel verwöhnt. Dazu gehört auch der Flint oder Feuerstein und das Phänomen der Klappersteine mit dem fossilen Kieselschwamm Plinthosella squamosa, die im Wechsel mit ‚Das Meer’ gleich mehreren Kapiteln als Überschrift vorangestellt sind, eine recht eigenwillige Konstruktion in der zweiten Hälfte des Buches. Dort wird dann auch der ahnungslos praktizierte Inzest offenbar und man erfährt nach und nach, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Mir erschien die Handlung übrigens nicht unglaubwürdig und konstruiert, wie verschiedentlich bemängelt wurde. Schon die alten Griechen sind ja auf diese faszinierende Idee gekommen, und unwahrscheinlich heißt nicht unmöglich, passieren könnte so etwas tatsächlich.

Weniger wahrscheinlich allerdings ist, wie die beiden Protagonisten mit der Aufdeckung ihrer Amour fou umgehen, sie lassen sich nicht stören, bleiben einfach ein Paar, und genau das ist der eigentliche Tabubruch in diesem Roman. Erik und Ines gehen einer ungewissen Zukunft entgegen, die sich auszudenken die Autorin Gott sei Dank dem Leser überlässt am Ende dieser ungewöhnlichen Geschichte.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für