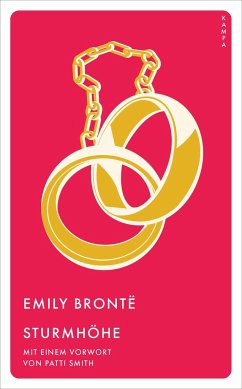

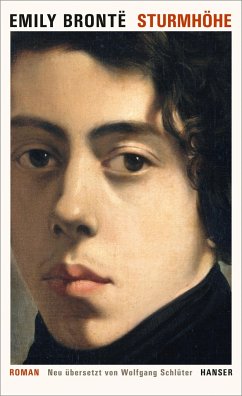

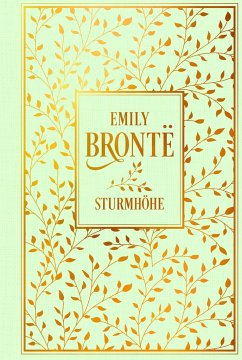

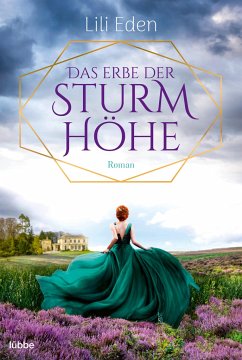

Emily Brontë

Broschiertes Buch

Sturmhöhe

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Eine leidenschaftliche Liebe, die im Leben keine Erfüllung und im Tod keine Ruhe findetDer Findling Heathcliff wächst bei Familie Earnshaw auf dem Gutshof Wuthering Heights in Yorkshire auf. Mit deren stürmischer und leidenschaftlicher Tochter Catherine verbindet ihn eine tiefe Freundschaft. Als der Stiefbruder nach dem Tod des Vaters dem Alkohol und der Spielsucht verfällt und beide terrorisiert, entschließt sich Catherine entgegen ihrer Gefühle, den reichen und angesehenen Nachbarn Edgar Linton zu ehelichen. Der schwer gekränkte Heathcliff schwört, sich daraufhin an beiden Familien z...

Eine leidenschaftliche Liebe, die im Leben keine Erfüllung und im Tod keine Ruhe findet

Der Findling Heathcliff wächst bei Familie Earnshaw auf dem Gutshof Wuthering Heights in Yorkshire auf. Mit deren stürmischer und leidenschaftlicher Tochter Catherine verbindet ihn eine tiefe Freundschaft. Als der Stiefbruder nach dem Tod des Vaters dem Alkohol und der Spielsucht verfällt und beide terrorisiert, entschließt sich Catherine entgegen ihrer Gefühle, den reichen und angesehenen Nachbarn Edgar Linton zu ehelichen. Der schwer gekränkte Heathcliff schwört, sich daraufhin an beiden Familien zu rächen...

Der Findling Heathcliff wächst bei Familie Earnshaw auf dem Gutshof Wuthering Heights in Yorkshire auf. Mit deren stürmischer und leidenschaftlicher Tochter Catherine verbindet ihn eine tiefe Freundschaft. Als der Stiefbruder nach dem Tod des Vaters dem Alkohol und der Spielsucht verfällt und beide terrorisiert, entschließt sich Catherine entgegen ihrer Gefühle, den reichen und angesehenen Nachbarn Edgar Linton zu ehelichen. Der schwer gekränkte Heathcliff schwört, sich daraufhin an beiden Familien zu rächen...

Emily Brontë wurde am 30. Juli 1818 in Thornton, Yorkshire, geboren. Sie arbeitete als Lehrerin, bevor sie ab 1843 die Führung des elterlichen Haushalts in Haworth, Yorkshire, übernahm. Sie hinterließ neben ihrem Meisterwerk ¿Wuthering Heights¿ einige bedeutende Gedichte, die alle unter dem Pseudonym Ellis Bell veröffentlicht wurden. Am 19. Dezember 1848 starb Emily Brontë an den Folgen einer Tuberkuloseerkrankung. Zwei Jahre nach ihrem Tod entlarvte ihre Schwester Charlotte sie im Vorwort zur zweiten Auflage von ¿Wuthering Heights¿ als die eigentliche Autorin des Romans.

Produktdetails

- dtv Taschenbücher 14355

- Verlag: DTV

- Originaltitel: Wuthering Heights

- 10. Aufl.

- Seitenzahl: 464

- Erscheinungstermin: 1. Oktober 2014

- Deutsch

- Abmessung: 173mm x 115mm x 36mm

- Gewicht: 430g

- ISBN-13: 9783423143554

- ISBN-10: 342314355X

- Artikelnr.: 40782247

Herstellerkennzeichnung

dtv Verlagsgesellschaft

Tumblingerstraße 21

80337 München

produktsicherheit@dtv.de

Großartig! bookreviews.at 20180908

„Sturmhöhe“ ist die Geschichte von Catherine und Heathcliff, von einer Liebe, die so zerstörerisch ist, wie kaum eine andere Liebesgeschichte. „Sturmhöhe“ spielt in der Moorlandschaft rund um Yorkshire und ist damit das perfekte Setting für diese …

Mehr

„Sturmhöhe“ ist die Geschichte von Catherine und Heathcliff, von einer Liebe, die so zerstörerisch ist, wie kaum eine andere Liebesgeschichte. „Sturmhöhe“ spielt in der Moorlandschaft rund um Yorkshire und ist damit das perfekte Setting für diese düstere Liebesgeschichte. Ob sie mich überzeugen konnte?

Der einzige erschiene Roman von Emily Brontë ist ein Klassiker und wurde auch schon mehrfach verfilmt. Er bietet Stoff für jede Menge Drama, Liebe, Hass und Kummer. Einen Klassiker zu rezensieren fällt mir auch weiterhin sehr schwer, denn immerhin können wir nicht beurteilen, was bereits als klassische Literatur gilt und damit zum Kanon der Weltliteratur gehört.

Ich kann absolut verstehen, dass diese generationsübergreifende Geschichte über Jahrzehnte hinweg die Menschen faszinieren konnte. Es zieht einen in den Bann, es fesselt, und man kann nicht aufhören und das obwohl ich teilweise wirklich schockiert war. Darüber schockiert wie zerfressend die Hassliebe zwischen Heathcliff und Catherine ist, wie sehr sie noch die nachfolgende Generation beeinflusst. Und dabei konnte ich unseren beiden Protagonisten kaum etwas Positives abgewinnen. Heathcliff ist unheimlich, er liebt auf eine besitzergreifende Art und Weise, die ich so bisher noch nicht kannte. Ebenso ist Catherine offenbar kein einfacher Mensch, mir ist ganz lange nicht klar gewesen, ob sie Heathcliff quälen möchte oder wirklich Edgar liebt. Beide Charaktere sind einfach so kompliziert gezeichnet, und sollen, meines Erachtens, nicht sympathisch, sondern vor allem realistisch, verbissen und tiefgründig erscheinen.

Und obwohl hier keine harmonische, liebevolle Geschichte erzählt wird, schafft es Emily Brontë, dass man als Leser jeden Charakter faszinierend findet und versucht in das verzweigte Konstrukt von Wuthering Heights einzudringen. Und dennoch kam mir beim Lesen immer wieder der Gedanke, dass die Beziehungen in diesem Buch durch und durch toxisch sind. Sie sind gefährlich, heimtückisch, gewaltvoll und so absolut ungesund. Vor allem in Sachen Gewalt und Unterdrückung ist „Sturmhöhe“ schon fast alarmierend. Natürlich ist „Sturmhöhe“ in einem anderen Jahrhundert entstanden, und man kann den Schreib- und Gedankenprozess nur bedingt nachempfinden. Dennoch muss ich einfach sagen, dass mich bestimmte Stellen und Handlungen einfach schockiert haben, und es war unschön diese zu lesen.

Trotz des in die Jahre gekommenen Textes war die Übersetzung erfrischend leicht zu lesen ohne dabei an schwieriger Satzstellung oder altbackenen Wörtern hängen zu bleiben. Denn auch wenn es sich um einen Klassiker handelt, möchte man gern leicht lesend durch den Text. Ebenfalls angenehm ist die Erzählart, durch das Sekundäre Erzählen, bei dem eine Person aus der Geschichte, innerhalb der Geschichte erzählt, und somit eine Binnengeschichte erzeugt, verliert man sich schneller im Erzähltem. Eine schöne und gelungene Art des Erzählens.

Fazit:

Heathcliffs Geschichte, denn letztendlich ist es seine, ist faszinierend, spannend und verstörend. Emily Brontë schreibt unheimlich gut, und ihre Charaktere haben Tiefgang, auch wenn ich nicht jeden von ihnen mag. Mit Liebe, Freundschaft, Hass und Gewalt zeichnet sie ein Bild einer Familie über mehrere Jahrzehnte, welches den Leser absolut in seinen Bann zieht. Doch die Elemente waren mir teilweise zu heftig ausgelebt, vor allem die Gewalt und die krankhafte Liebe haben mich als Leser wirklich schockiert. Dennoch bleibt „Sturmhöhe“ ein Klassiker, denn man lesen sollte, einfach, weil er, trotz dieses Mangels, faszinierend und tiefgründig ist.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für