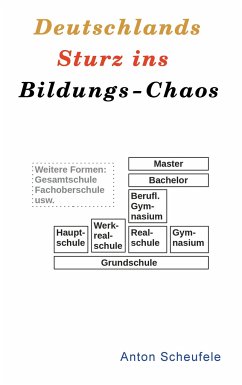

Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Pädagogik - Schulwesen, Bildungs- u. Schulpolitik, Note: 1,3, Universität der Bundeswehr München, Neubiberg, Veranstaltung: Soziologie, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit geht auf die derzeitige Bildungssituation in Deutschland ein und beschäftigt sich mit der Frage, welche Faktoren maßgeblich für den Zugang zu Bildung entscheidend sind und wie man diese eventuell angleichen kann.Dazu wird auf das meritokratische Verständnis von Bildung und Chancen in unserer Gesellschaft eingegangen und der Einfluss von Herkunftsmerkmalen an Hand der Theorie von Boudon (1974) untersucht.Soziale Schließung, als ein Grundbegriff der Soziologie, beschreibt grundsätzlich, dass die Möglichkeit, Mitglied einer sozialen Gruppe zu werden, beschränkt oder verboten ist.Als Chancenungleichheit wird dagegen die über- oder unterdurchschnittliche Chance bestimmter Bevölkerungsgruppen bezeichnet, durch eigene Leistung sich Vor- oder Nachteile zu erarbeiten: beispielsweise bessere Bildungsabschlüsse zu erlangen, oder der Zugang zu bestimmten Berufen.In unserer heutigen Gesellschaft erheben wir den Anspruch, jedem Gesellschaftsmitglied einen leistungsgerechten Bildungsstatus zu ermöglichen. Der Zugang zu Bildung sollte nicht von sozialen Faktoren, wie unterschiedlichen Sozialkapitalen abhängen, sondern lediglich durch Leistung bestimmt werden. Dieses sogenannte meritokratische Verständnis - abgeleitet von "meritum", lateinisch "Ver-dienst" - wird als gerecht angesehen. Im Gegensatz zur sozialen Ungleichheit - die lediglich den manifestierten Lebensumstand beschreibt - ist der Begriff der Chancenungleichheit in unserem Verständnis stark wertend gebraucht. Jeder sollte zunächst einmal dieselben Voraussetzungen haben - wenn dem so ist, ist eine spätere soziale Ungleichheit das Resultat eines "fairen Wettbewerbs" und unterschiedlicher individueller Anstrengungen. So zumindest die Theorie. In dieser Arbeit werden unter anderem Praxis und Status Quo in Deutschland beleuchtet.