Seegfrörne

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

14,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

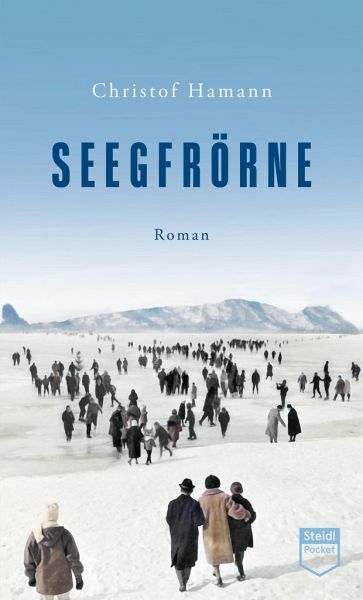

Der »gefrorene See« ist ein seltenes Naturschauspiel: Der Bodensee wird zu einer einzigen Eisfläche und verbindet seine Ufer miteinander. Die Anrainer nennen es Seegfrörne. Zur letzten Seegfrörne im Jahr 1963 hatte sich der junge Robert Teiler auf den Weg über das Eis gemacht; seither gilt er als verschollen. Viel später interessiert sich wieder jemand für seinen Fall: Höfe, der Chronist einer kleinen Seegemeinde. Er wird in den Ort geholt, um dessen Vergangenheit zu schildern, doch seine Recherchen zur Seegfrörne führen ihn immer wieder zum ungeklärten, geheimnisvollen Schicksal d...

Der »gefrorene See« ist ein seltenes Naturschauspiel: Der Bodensee wird zu einer einzigen Eisfläche und verbindet seine Ufer miteinander. Die Anrainer nennen es Seegfrörne. Zur letzten Seegfrörne im Jahr 1963 hatte sich der junge Robert Teiler auf den Weg über das Eis gemacht; seither gilt er als verschollen. Viel später interessiert sich wieder jemand für seinen Fall: Höfe, der Chronist einer kleinen Seegemeinde. Er wird in den Ort geholt, um dessen Vergangenheit zu schildern, doch seine Recherchen zur Seegfrörne führen ihn immer wieder zum ungeklärten, geheimnisvollen Schicksal des Jungen. Er befragt die Bewohner und bekommt vieles zu hören - nur die Wahrheit nicht.