Brian Moore

Buch mit Leinen-Einband

Schwarzrock

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 6-10 Tagen

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Père Laforgue kommt als Jesuit in die Neue Welt, um unter Lebensgefahr »Wilde« zu missionieren. Doch je länger er das Leben der Indianer teilt, desto mehr begreift er sie. Die gemeinsame Fahrt den Sankt-Lorenz-Strom hinauf gen Norden, durch Feindesland, dem Winterlager entgegen, wird zur Bewährungsprobe. Mit genau recherchierten Details lässt Brian Moore das frühe 17. Jahrhundert plastisch werden. Ein atemlos spannender Abenteuerroman, basierend auf Augenzeugenberichten.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Brian Moore, geboren 1921 in Belfast, wanderte 1948 nach Kanada aus. 1959 übersiedelte Moore nach Kalifornien, wo Alfred Hitchcock ihn mit dem Drehbuch zu ¿Der zerrissene Vorhang¿ betraute. Auch mehrere seiner eigenen Bücher wurden verfilmt. Von 1976 bis 1989 lehrte Moore an der University of California in Los Angeles. Er starb 1999 in seinem Haus in Malibu.

Produktdetails

- Verlag: Diogenes

- Originaltitel: Black Robe

- Artikelnr. des Verlages: 562/07145

- Seitenzahl: 288

- Erscheinungstermin: 23. September 2020

- Deutsch

- Abmessung: 188mm x 124mm x 25mm

- Gewicht: 322g

- ISBN-13: 9783257071450

- ISBN-10: 3257071450

- Artikelnr.: 59151321

Herstellerkennzeichnung

Diogenes Verlag AG

Sprecherstr 8

8032 Zürich, CH

info@diogenes.ch

www.diogenes.ch

0041 442548511

Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension

Rezensent Marko Martin hat die Lektüre dieses erstmals 1985 erschienenen Romans über die christliche Missionierung Kanadas im 17. Jahrhundert dazu angeregt, sich zu fragen, ob die Theorien der postcolonial studies nicht ein viel zu idyllisches Bild von den first nations zeichnen. In "Schwarzrock" zeigt der Autor dem Kritiker nämlich, welche Grausamkeiten Algonkin, Huronen und Irokesen einander antaten, ohne dabei dem unter ihnen missionierenden Jesuiten Pére Paul die Zweifel an seinen eigenen Heilsversprechen zu ersparen - für Martin der Beweis, dass eine Religion, die selbstkritisch ist, immer noch großes emanzipatorisches Potenzial birgt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Rezensent Marko Martin hat die Lektüre dieses erstmals 1985 erschienenen Romans über die christliche Missionierung Kanadas im 17. Jahrhundert dazu angeregt, sich zu fragen, ob die Theorien der postcolonial studies nicht ein viel zu idyllisches Bild von den first nations zeichnen. In "Schwarzrock" zeigt der Autor dem Kritiker nämlich, welche Grausamkeiten Algonkin, Huronen und Irokesen einander antaten, ohne dabei dem unter ihnen missionierenden Jesuiten Pére Paul die Zweifel an seinen eigenen Heilsversprechen zu ersparen - für Martin der Beweis, dass eine Religion, die selbstkritisch ist, immer noch großes emanzipatorisches Potenzial birgt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"So werden die Normannen uns vielleicht am Ende vernichten. Nicht durch Krieg, sondern durch einen Zauber, der uns so macht, wie sie selbst sind." (Buchauszug)

Der französische Jesuit Père Laforgue reist nach seiner Ausbildung zum Missionar in die Neue Welt. Im kanadischen …

Mehr

"So werden die Normannen uns vielleicht am Ende vernichten. Nicht durch Krieg, sondern durch einen Zauber, der uns so macht, wie sie selbst sind." (Buchauszug)

Der französische Jesuit Père Laforgue reist nach seiner Ausbildung zum Missionar in die Neue Welt. Im kanadischen Quebec wird er zusammen mit seinem jungen Begleiter Daniel Davost und einer Gruppe Algonkins in den Norden zur Jesuitenmission reisen. Was kurz vor dem Wintereinbruch keine einfache Reise werden wird. Den nicht nur Hunger, Krankheit stellen Laforgue vor eine Herausforderung. Sondern die unkultivierte Art der Wilden wird für Laforgue zur großen Herausforderung und besonders nachdem sich Daniel in eines der Mädchen der Wilden verliebt. Hin- und hergerissen dieses sündigen Verhaltens stellt er sogar seinen eigenen Glauben infrage. Nicht nur die Gefangennahme durch feindliche Irokesen, die sie mit Folter und Kannibalismus bedrohen, werden zur großen Gefahr, sondern auch eine Krankheit in der Jesuitenmission.

Meine Meinung:

Diese Geschichte spielt im französischen Kanada im frühen 17. Jahrhunderts. Jesuiten, auch Schwarzröcke von den Wilden genannt, kommen in die Neue Welt, um ihnen das Evangelium zu lehren und ihre zivilisierte Lebensweise nahezubringen. Diese Erzählung basiert teils auf reale Berichte von Jesuiten. Sie zeigen die Schwierigkeiten ihrer Reise mit einer Gruppe Algonkins, ihre Gefangennahme durch verfeindete Irokesen, die einige töten und verletzen. Die Flucht von ihnen mit dem Algonkin Chomina und seiner Tochter Annuka bis zur Ankunft in der fernen Missionsstation, wo viele der Wilden an Fieber gestorben sind. Neben der abenteuerlichen Erzählung ihrer Reise geht es hauptsächlich um kulturellen Konflikte und das gegenseitige Unverständnis zwischen den Geistlichen und denen, die hier als „Wilde“ bezeichnen werden. Die Missionare waren überzeugt, dass ihre Religion, Alphabetisierung und ihre Zivilisation ihnen Überlegenheit gegenüber den Ureinwohnern verschafften, die eher als sündig und rückständig betrachtet wurden. Laforgue der bisher an Privatsphäre und Einsamkeit gewöhnt war, die für die spirituelle Entwicklung des katholischen Zölibats unverzichtbar ist, wird dann in eine Gesellschaft katapultiert, in der es praktisch keine Privatsphäre mehr gibt. Umso entsetzter ist es für ihn zusehen, dass jemand dies alles der Liebe wegen hinwirft und sich den Wilden anschließen möchte. Es kommt sogar zu einer voyeuristischen Beteiligung, als er beim Liebesspiel zusieht und über sich selbst entsetzt ist. Brian Moore verschleiert und beschönigt hier nichts, im Gegenteil für mich war es fast unmöglich, einige Szenen mir bildlich vorzustellen. Dabei scherzen und reden die Wilden meist in einer extrem provokant derben Sprache untereinander, haben ein ausschweifendes Sexualverständnis und selbst das Essen ist nicht gerade kultiviert. Der Autor leistet dabei eine wirklich gute Arbeit, weil er dadurch die Wilden so darstellt, wie sie wahrscheinlich wirklich waren. Gleichzeitig sollte man sie nicht verurteilen, den sie kannten ja nicht anderes. Und selbst Laforgue muss feststellen, das nicht jedes Verständnis der Wilden schlecht ist und er selbst sogar seinen eigenen Glauben hinterfragen muss. Gleichzeitig hatten die Franzosen den Nordamerikanern natürlich eine Menge wunderbare neue Waren zu bieten, die sie nicht kannten und durch die Versuchung dieser Waren haben die Indianer den Schwarzröcken wie Laforgue dann ihr Land und ihre Lebensweise geöffnet. Der Film zu diesem Buch ist übrigens ebenfalls sehenswert. Trotz meiner Vorbehalte gegenüber seiner derben Sprache ist dies eine interessante Geschichte zum Nachdenken über religiöse Traditionen und die Kultur von Naturvölkern, die mich überzeugen konnte und der ich 4 von 5 Sterne gebe.

Weniger

Antworten 15 von 16 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 15 von 16 finden diese Rezension hilfreich

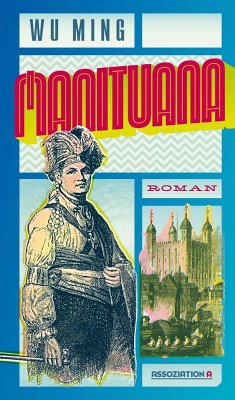

Andere Kunden interessierten sich für