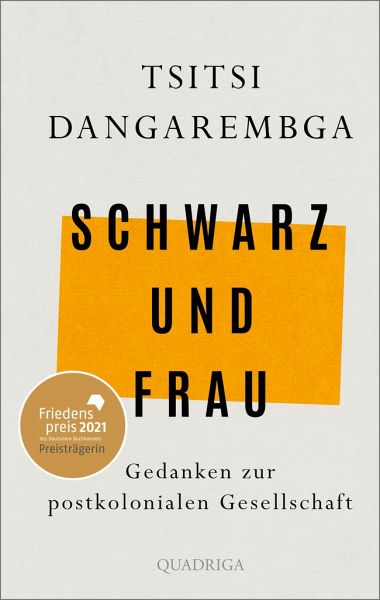

Schwarz und Frau

Gedanken zur postkolonialen Gesellschaft

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

22,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Tsitsi Dangarembga zählt zu den wichtigsten Stimmen des afrikanischen Kontinents. Ihr Werk ist unbequem, erhellend und hochpolitisch - kein Wunder, hat sie selbst doch von klein auf erfahren, wie weit die Schatten des Kolonialzeitalters noch heute reichen. Die internationale Bestsellerautorin, Filmemacherin, Friedenspreisträgerin und Aktivistin widmet ihr Sachbuchdebüt dem Kampf für soziale Gerechtigkeit. Sie spannt einen großen historischen Bogen, verankert in ihrer eigenen bewegten Biografie, und schreibt über die doppelte Unterdrückung, die Schwarzen Frauen begegnet - durch rigide pa...

Tsitsi Dangarembga zählt zu den wichtigsten Stimmen des afrikanischen Kontinents. Ihr Werk ist unbequem, erhellend und hochpolitisch - kein Wunder, hat sie selbst doch von klein auf erfahren, wie weit die Schatten des Kolonialzeitalters noch heute reichen. Die internationale Bestsellerautorin, Filmemacherin, Friedenspreisträgerin und Aktivistin widmet ihr Sachbuchdebüt dem Kampf für soziale Gerechtigkeit. Sie spannt einen großen historischen Bogen, verankert in ihrer eigenen bewegten Biografie, und schreibt über die doppelte Unterdrückung, die Schwarzen Frauen begegnet - durch rigide patriarchale Strukturen und die anhaltende Dominanz der Weißen. Eine selbstbewusste Einladung zur Reflektion.