Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

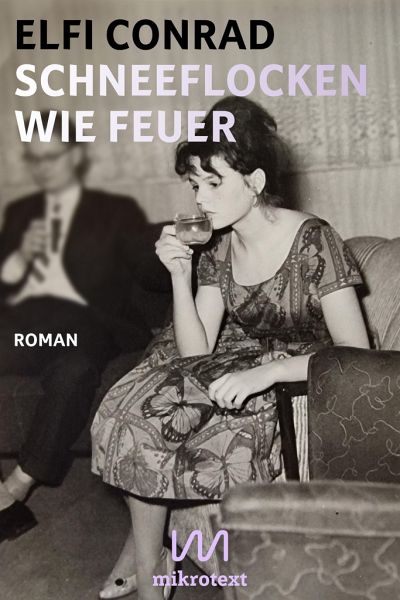

Anfang der 1960er Jahre: sexuelle Tabus, veraltete Frauenbilder, patriarchale Strukturen. Für die Erniedrigung, die sie jeden Tag erlebt, will sich die 17-jährige Dora rächen. Ihr Opfer ist der Musiklehrer, ihre Waffe ist ihre Weiblichkeit. Mit allen ihr zurVerfügung stehenden Mitteln möchte sie ihn verführen.Der Verführer von Doras Mutter war Adolf Hitler. Als Vertriebene aus Niederschlesien hängt sie ihrer Heimat und dem NS-Regime nach. Die Erzählungen der Mutter und die Folgen des Zweiten Weltkriegs prägen Doras Leben. Sechzig Jahre später schaut die Ich-Erzählerin auf ihre Juge...

Anfang der 1960er Jahre: sexuelle Tabus, veraltete Frauenbilder, patriarchale Strukturen. Für die Erniedrigung, die sie jeden Tag erlebt, will sich die 17-jährige Dora rächen. Ihr Opfer ist der Musiklehrer, ihre Waffe ist ihre Weiblichkeit. Mit allen ihr zurVerfügung stehenden Mitteln möchte sie ihn verführen.Der Verführer von Doras Mutter war Adolf Hitler. Als Vertriebene aus Niederschlesien hängt sie ihrer Heimat und dem NS-Regime nach. Die Erzählungen der Mutter und die Folgen des Zweiten Weltkriegs prägen Doras Leben. Sechzig Jahre später schaut die Ich-Erzählerin auf ihre Jugend im Oberharz zurück, ordnet kritisch ein und verknüpft ihre Erinnerungen mit der Gegenwart. "Radikal. Schamlos. Mehr davon!"Katarina Hellinger, @SchlimmeHelena"Am Beispiel eines freien Falls in die Schulklassen und Beatkeller der sechziger Jahre, aus der Perspektive der alten wie der jungen Frau, scheint Phil Miras/Elfi Conrads in früheren Büchern bewiesene Fähigkeit auf, mitreißende Handlung, psychologische Analyse und Portrait einer Zeit zu verweben."Bodo Morshäuser»Dieser schonungslose Blick auf sich selbst! Ich konnte bis in die Nacht nicht damit aufhören, dasManuskript auf meinem Handy zu lesen.«Sarah Raich

Elfi Conrad, geboren 1944, wuchs im Harz auf, studierte Musik und Deutsch in Hamburg und lebt jetzt in Karlsruhe. Mit Leib und Seele lehrte sie dort an Schulen und an der Pädagogischen Hochschule. Daneben vertiefte sie sich in die Fächer Kognitionswissenschaft und Semiotik, in denen sie promovierte. Sie veröffentlichte bisher Gedächtnis und Wissensrepräsentation (Olms-Verlag) und mehrere Romane unter ihrem Pseudonym Phil Mira.

Produktdetails

- Verlag: Mikrotext

- Seitenzahl: 301

- Erscheinungstermin: 15. Juni 2023

- Deutsch

- Abmessung: 195mm x 120mm x 32mm

- Gewicht: 376g

- ISBN-13: 9783948631338

- ISBN-10: 3948631336

- Artikelnr.: 67244999

Herstellerkennzeichnung

Mikrotext

Thiemannstraße 1

12059 Berlin

info@mikrotext.de

Wie betrachtet eine heute 80jährige ihre Erinnerungen eines Mädchens? Wie sieht sie auf die 17jährige, die sie einmal war? Eine 17jährige, die in den 1960er Jahren im westdeutschen Harz aufwuchs, in der tiefsten Provinz. Mit einer schwer gezeichneten Mutter, die aus Schlesien …

Mehr

Wie betrachtet eine heute 80jährige ihre Erinnerungen eines Mädchens? Wie sieht sie auf die 17jährige, die sie einmal war? Eine 17jährige, die in den 1960er Jahren im westdeutschen Harz aufwuchs, in der tiefsten Provinz. Mit einer schwer gezeichneten Mutter, die aus Schlesien geflüchtet war, der aus ihrer hoffnungsvollen Jugend in der Hitlerzeit nur noch das Hinterhaus, die chronischen Schmerzen und die Verbitterung blieb. Mit einem sich entziehenden Vater, der schrie, Gewalt ausübte und Freundinnen hatte. Mit einer kleinen Schwester, für die sie zuständig war. Mit französischen Filmen voller Sexappeal, verinnerlichten Bildern einer kockettierenden Brigitte Bardot, mit Twist, Rock and Roll, Musik, mit einem sexuellen Erwachen. Mit abwertenden Lehrern, mit faden gleichaltrigen Jungs und dem 15 Jahre älteren Musiklehrer, der eine intime Beziehung mit ihr aufnahm. Oder verführte sie ihn?

»Schneeflocken im Feuer« springt in den Zeitebenen zwischen der heutigen Dora, die auf ein Klassentreffen in den Harz fährt und ihren Erinnerungen an ihr früheres Ich. Flüssig las sich die an Ernaux erinnernde Archäologie des Selbsts, in der sich auf Distanz der 17jährigen angenähert wird. Die junge Dora posiert wie Brigitte Bardot, fühlt sich von Lehrern gekränkt, von den Eltern nicht gesehen, da entdeckt sie ihre Macht und Stärke durch männliches Begehren hindurch.

Doch der ambivalent schonungslos nüchterne Blick auf sich selbst, der mich am Anfang begeisterte, löst sich auf. Die 80jährige erzählt die Geschichte der jungen Dora zwar weiter, diese spitzt sich auch zu, doch ist sie zunehmend mit sich selbst und ihrem eigenen reaktiven Begehren auf einen ehemaligen Mitschüler beschäftigt. Eine Bewertung, ob es sich mit dem Musiklehrer um eine Missbrauchsgeschichte handelt, bei wem Macht und Verantwortung zu sehen sind, der Mutter, des Vaters und der sich durch den gesamten Text ziehenden Fixierung auf das männliche Begehren müssen wir Lesende selbst vornehmen.

Weniger

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Inhaltlich kommt der Roman nach „Als sei alles leicht“ und wird erzählt von Dora, die in dem vorgenannten Roman das Baby ist. Jetzt, 1962, ist sie 17, und wie die meisten ihres Alters probiert sie sich aus. Sie erzählt von ihrer dysfunktionalen Familie in ärmlichen, …

Mehr

Inhaltlich kommt der Roman nach „Als sei alles leicht“ und wird erzählt von Dora, die in dem vorgenannten Roman das Baby ist. Jetzt, 1962, ist sie 17, und wie die meisten ihres Alters probiert sie sich aus. Sie erzählt von ihrer dysfunktionalen Familie in ärmlichen, improvisierten Wohnverhältnissen. Dora besucht das Gymnasium, was nicht selbstverständlich ist in jener Zeit, schon gar nicht für Mädchen, hat Musikunterricht und kümmert sich auch sonst um alles. Die Mutter ist chronisch krank, außerdem unzufrieden, unglücklich und enttäuscht vom Leben und ihrem Ehemann. Im Harz hat es ihr, der ehemals glühenden Nazisse aus gutbürgerlichen Verhältnissen in Schlesien, nie gefallen, sie hat nicht das Leben, das sie leben wollte. Dora hat die Werturteile und den Blick ihrer Mutter verinnerlicht. Sie wird streng und mit Gewalt erzogen, vor allem der Vater hat genaue Vorstellungen und bestraft jedes Fehlverhalten körperlich. Die Ehe der Eltern funktioniert nicht, es wird nicht argumentiert, sondern gestritten, und der Vater hat cholerische Ausbrüche. Doras Mutter ist ihm zu jener Zeit ausgeliefert, denn wie und wovon sollte sie im Falle einer Scheidung leben? Obwohl Dora dieses Rollenmodell nicht gefällt und sie die gesellschaftlichen Konventionen ablehnt, begehrt sie nicht auf, sondern adaptiert beides, wie sich später noch zeigen wird. Die Mädchen sind alle Lolitas, so ist jedenfalls Doras Sicht, und setzen ihre Körperlichkeit ein, um die Jungs zu beeindrucken, orientieren sich an Brigitte Bardot, und das ist gesellschaftlich anerkannt. Um sich zu beweisen, macht Dora einem jungen Lehrer so lange Avancen, bis der verheiratete Mann seinen Widerstand aufgibt. Das kann nicht gut ausgehen, und für den jungen Mann endet es tragisch.

Dora erzählt ihre Geschichte als alte Frau von fast 80 Jahren, ein Klassentreffen ist der Auslöser. Sie kommentiert ihre Geschichte aus der zeitlichen Distanz, denn eingeschoben sind immer wieder Gedanken über die gesellschaftlichen Gegebenheiten zu Beginn der 60er Jahre, politische Ereignisse wie die Kuba-Krise, die die Welt für ein paar Tage an den Rand eines 3. Weltkriegs, der vermutlich ein Atomkrieg geworden wäre, brachte. Erwähnt Mauertote, der Bau der Berliner Mauer liegt gerade ein Jahr zurück. Und wie funktionierte Schule damals, wie und was wurde unterrichtet, und vor allem - was nicht? Gerade diese Einschübe und das Reflektieren der gealterten Dora über Politik und Gesellschaft und ihr heutiger Blick auf ihr junges Ich im Rahmen dieser Gesellschaft machen das Buch so interessant. Die junge Dora ist keine Sympathieträgerin, sie leidet zuweilen an Selbstüberschätzung, und ich habe den Eindruck, dass sie sich aus der Distanz der Jahre selbst nicht immer mag. Aber sie ist zugleich auch Opfer ihrer Umstände, überfordert von den Anforderungen ihrer Eltern, die sie, die Schülerin, zugleich in die Rolle der Hausfrau, der Ersatz-Mutter für die viel jüngere Schwester und in die der Pflegerin für die Mutter drängen, die als Managerin der Familie und des Haushalts ausfällt. Derart unter Druck und überfordert, ist es wenig verwunderlich, dass Dora die Konsequenzen ihres Handelns im Hinblick auf den Lehrer egal sind.

Wie auch in „Als sei alles leicht“ gibt es auch hier immer wieder Vorgriffe auf die Zukunft, und ich würde sehr gerne lesen, wie es mit Dora weitergeht, auch wenn Vieles hier schon angezeichnet ist.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Locker zu lesende Lebensgeschichte, gespickt mit Gesellschaftskritik, vor allem aus Sicht der Frau! Wunderbar!

Dora, fast achtzigjährig, fährt zu einem Klassentreffen – und erinnert sich an ihre Jugend 1962, als sie 17 war. Dabei schwenkt sie in ihren Ausführungen immer …

Mehr

Locker zu lesende Lebensgeschichte, gespickt mit Gesellschaftskritik, vor allem aus Sicht der Frau! Wunderbar!

Dora, fast achtzigjährig, fährt zu einem Klassentreffen – und erinnert sich an ihre Jugend 1962, als sie 17 war. Dabei schwenkt sie in ihren Ausführungen immer wieder in die Zukunft zu ihrem späteren Leben.

1944 geboren, die Eltern im Harz gestrandet, wächst sie unter prekären Bedingungen auf. Der Vater ist streng, bestraft jedes noch so kleine Vergehen mit körperlicher Gewalt. Ihre Mutter kann sich nicht wehren, denn wo soll sie denn im Falle einer Scheidung auch hin. Also nimmt sie ihr Schicksal als gegeben, und wird chronisch krank. Dora kümmert sich aufopfernd um ihre Mutter und ihre jüngere Schwester. Sie massiert ihrer Mutter jeden Tag den schmerzenden Rücken. Es ist eine kurze Zeit der Zweisamkeit, in der Doras Mutter viele Dinge erzählt; vom Unglücklich-sein, von einem Leben, das sie so nie wollte.

Trotz dieser familiären Belastung geht Dora aufs Gymnasium. Die schulischen Leistungen lassen oftmals zu wünschen übrig, außer in Musik – hier blüht Dora auf. Sie selbst ist gefangen in einer Gesellschaft, deren Standards andere bestimmen – Rollensystem von Vater, Mutter und der Kinder, in denen sich Dora nicht wiederfindet, aber dennoch eingepresst ist. Sie begehrt kaum auf, die erwachende Sexualität mag vorerst etwas unverständliches Sein, etwas, das es zu erfahren gibt, oder einfach hinzunehmen ist, dass es, wie überall erzählt, nur darauf ankommt, es den Jungs und Männern gefällig zu machen. Was die Frau dabei empfindet sei nicht von belang. Sie kann aber auch eine Waffe sein.

Dora gliedert sich gezwungenermaßen in die konventionelle Zwänge ein, hinterfragt diese (z.B.: warum muss die Frau bei Ehelichung den Namen des Mannes annehmen?). Bei ihren Versuchen, aus Systemen auszubrechen, nimmt sie dabei so einiges in Kauf. Auch das Schicksal ihres Musiklehrers …

Der Roman ist aber so viel mehr als nur die Lebensgeschichte einer jungen Frau. Das komplette politische System der damaligen Zeit spiegelt sich wider, wird abgebildet in all seinen Schwächen und dem Irrsinn der männerdominierten Welt (sozial- wie geopolitisch.

Es ist ein Fingerzeig, wie sehr das machtlüsterne Patriarchat seine eigenen Befindlichkeiten in den Vordergrund hebt auf Kosten der Schwachen und vor allem auch der Frauen, denn die hätten sich ja nur in ihrer Rolle als Gebärmaschinen und hinter dem Herd einfinden müssen.

Der Erzählstil ist sehr angenehm und flüssig. Elfi Conrad versteht es wunderbar, eine Geschichte zu erzählen, und dabei nicht an Gesellschaftskritik zu sparen. Diese fügt sich beinahe spielerisch in den Text rund um Doras Erlebnisse ein, und stellen sich als das dar, was sie waren (und immer noch sind): Eine Gegebenheit, indoktriniert von Menschen (Männern) die der Gesellschaft einfach ihre antiquierten Stempel aufdrücken (ohne Rücksicht auf die Breite der Gesellschaft). Und das ist momentan wieder aktueller denn je.

Ganz große Leseempfehlung für diesen wunderbaren, durchaus sehr feministischen Text - ein herrlicher Spiegel und Zeitgeschichte. Der Titel ist mehr als treffend gewählt – wer wissen möchte warum: das Buch kaufen und lesen!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für