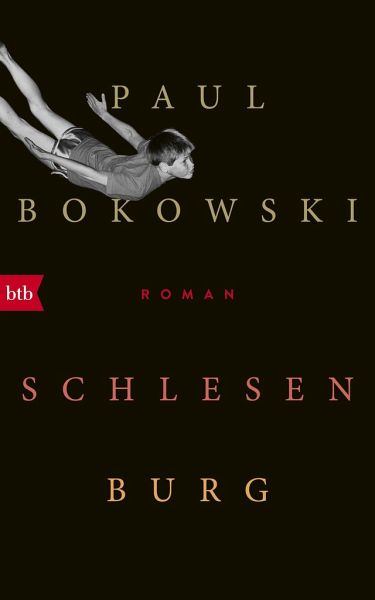

Schlesenburg

Roman

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

"Wie Paul Bokowski uns rauslockt, zum Spielen in den Hof, in die Sehnsüchte und Abgründe der Kindheit, das ist großes Leseglück." Bov BjergSchlesenburg wurde sie genannt, unsere Siedlung am Stadtrand, in der im Sommer 89 die Wohnung der Galówka brannte. Sechzig Familien waren wir, fast allesamt aus Polen. Und plötzlich ging die Angst um, jetzt würden hier bei uns Rumänen oder Russlanddeutsche einziehen. Die halbe Burg schaute mit Abscheu auf das Asylbewerberheim, wo sie alle wohnten, und mit zu viel Stolz darauf, dass man es selber hinter sich gelassen hatte. Es war das Jahr, in dem da...

"Wie Paul Bokowski uns rauslockt, zum Spielen in den Hof, in die Sehnsüchte und Abgründe der Kindheit, das ist großes Leseglück." Bov Bjerg

Schlesenburg wurde sie genannt, unsere Siedlung am Stadtrand, in der im Sommer 89 die Wohnung der Galówka brannte. Sechzig Familien waren wir, fast allesamt aus Polen. Und plötzlich ging die Angst um, jetzt würden hier bei uns Rumänen oder Russlanddeutsche einziehen. Die halbe Burg schaute mit Abscheu auf das Asylbewerberheim, wo sie alle wohnten, und mit zu viel Stolz darauf, dass man es selber hinter sich gelassen hatte. Es war das Jahr, in dem das neue Mädchen in die Siedlung zog, das Jahr, in dem Darius verschwand, in welchem Mutter nur Konsalik las und ich zu spät begriff, dass Vater mit der ausgebrannten Wohnung seine eigenen Pläne hatte...

"Schlesenburg" erzählt von Flüchtlingen und ihren Hiergeborenen, von Heimweh und einer neuen Heimat. Ein so warmherziger wie bittersüßer Roman über den Traum von Anpassung und Wohlstand- und die Frage, wo man hingehört, wenn man nicht weiß, wo man hergekommen ist.

Schlesenburg wurde sie genannt, unsere Siedlung am Stadtrand, in der im Sommer 89 die Wohnung der Galówka brannte. Sechzig Familien waren wir, fast allesamt aus Polen. Und plötzlich ging die Angst um, jetzt würden hier bei uns Rumänen oder Russlanddeutsche einziehen. Die halbe Burg schaute mit Abscheu auf das Asylbewerberheim, wo sie alle wohnten, und mit zu viel Stolz darauf, dass man es selber hinter sich gelassen hatte. Es war das Jahr, in dem das neue Mädchen in die Siedlung zog, das Jahr, in dem Darius verschwand, in welchem Mutter nur Konsalik las und ich zu spät begriff, dass Vater mit der ausgebrannten Wohnung seine eigenen Pläne hatte...

"Schlesenburg" erzählt von Flüchtlingen und ihren Hiergeborenen, von Heimweh und einer neuen Heimat. Ein so warmherziger wie bittersüßer Roman über den Traum von Anpassung und Wohlstand- und die Frage, wo man hingehört, wenn man nicht weiß, wo man hergekommen ist.