Sämtliche Gedichte

Aus dem Schwedischen von Christian Ebbertz

Übersetzung: Ebbertz, Christian

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

18,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

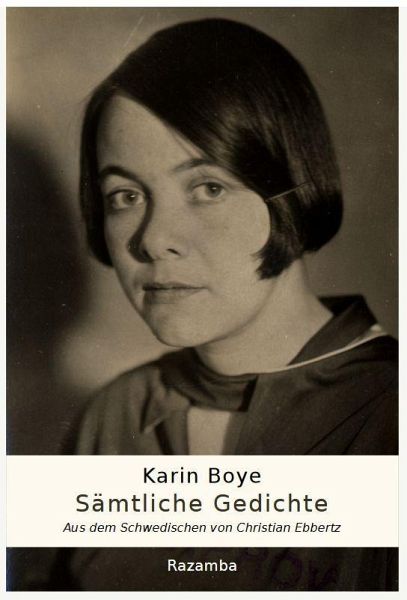

Nelly Sachs feierte Karin Boye (1900-1941) als »leidenschaftliche Verschwenderin ihrer Seelenkräfte«, der »Schweden einige seiner schönsten Gedichte zu verdanken hat« und Peter Weiss setzte ihr im dritten Band seiner »Ästhetik des Widerstands« ein literarisches Denkmal. Am bedeutendsten ist sie als bildmächtige Lyrikerin der Sehnsucht, der Nacht, des Unbewussten und nicht zuletzt des Coming-out. Sie verdient ihren Platz neben anderen Ikonen des 20. Jahrhunderts wie Anna Achmatova, Sylvia Plath oder Ingeborg Bachmann. Ihr lyrisches Gesamtwerk erscheint nun erstmals auf Deutsch.