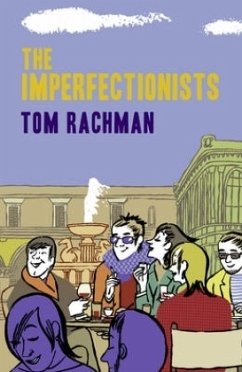

The newspaper was founded in Rome in the 1950s, a product of passion and a multi-millionaire's fancy. Over fifty years, its eccentricities earned a place in readers' hearts around the globe. But now, circulation is down, the paper lacks a website, and the future looks bleak. Still, those involved in the publication seem to barely notice. The obituary writer is too busy avoiding work. The editor-in-chief is pondering sleeping with an old flame. The obsessive reader is intent on finishing every old edition, leaving her trapped in the past. And the dog-crazy publisher seems less interested in his struggling newspaper than in his magnificent basset hound, Schopenhauer. The Imperfectionists interweaves the stories of eleven unusual and endearing characters who depend on the paper. Often at odds, they are united when the focus of their lives begins to fall apart. Funny and moving, the novel is about endings - the end of life, the end of sexual desire, the end of the era of newspapers - and about what might rise afterward.

So wortgewandt Journalisten im Job sind, so sprachlos stehen sie vor den Trümmern ihrer privaten Existenz: Tom Rachmans Debüt erzählt höchst unterhaltsam von den "Unperfekten" aus einer Zeitungsredaktion.

Ihre treueste Leserin heißt Ornella de Monterecchi. Seit 1976 benutzt sie die internationale Zeitung als ihre einzige Nachrichtenquelle. Sie hat jedoch nie gelernt, wie man eine Zeitung richtig liest; sie durchkämmt sie Zeile für Zeile, von vorne bis hinten, was unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt. Dabei ist ihr irgendwann die Gegenwart abhandengekommen. So schätzt sie den Stil von Korrespondenten, die längst nicht mehr für die Zeitung tätig sind. Vom 11. September oder dem Klimawandel hat sie noch nie etwas gehört. Während die Redaktion in Rom an den Schlagzeilen vom Februar 2007 arbeitet, steckt Ornella im April 1994 fest, kurz vor einem für sie schicksalhaften Datum. Doch ausgerechnet die Ausgabe jenes Tages fehlt in ihrem Archiv. Als sie die Redaktionsräume aufsucht, um danach zu fragen, verspürt sie kurz den Wunsch, den Newsroom zu betreten und zu sehen, wie dort gearbeitet wird. Doch sie überlegt es sich anders: "Wer seinen Appetit auf Würstchen behalten will, soll keine Wurstfabrik besuchen."

Den Lesern von Tom Rachmans Roman "Die Unperfekten" wird der ausführliche Blick in die printmediale Wurstfabrik gewährt. Sein Buch, das in Amerika einen der höchsten Vorschüsse erhielt, die in den vergangenen zehn Jahren für ein Debüt gezahlt wurden, ist allerdings kein fiktional verbrämter Insiderbericht aus Branchenkreisen und keine medienkritische Suada. Es umkreist vielmehr das Privat- und Berufsleben von Redakteurinnen und Korrespondenten, von peniblen Korrektoren und knauserigen Finanzchefinnen, von ehrgeizigen Verlegern und ambitionslosen Verfassern von Nachrufen; allesamt sind sie so liebenswert und verabscheuungswürdig wie jeder andere auch. Rachman selbst arbeitete als Auslandskorrespondent für Associated Press in Rom und später als Redakteur für die "International Herald Tribune" in Paris. Man darf also davon ausgehen, dass er aus Erfahrung spricht, wenn er von einer geplatzten Story erzählt, von intriganten Rangeleien um besser besetzte Posten und von geltungssüchtigen Reportern, die alles dafür tun würden, um ins nächste Krisengebiet geschickt zu werden.

In jedem Kapitel fokussiert Rachman eine andere Figur, die für die Zeitung arbeitet (oder sie liest), um anschließend ihre Entstehung und ihren Niedergang kursorisch zu rekapitulieren. Vom ehemaligen Glanz des in den fünfziger Jahren vom amerikanischen Geschäftsmann Cyrus Ott gegründeten Blattes bleibt in der Gegenwart, da sein unbedarfter Enkel Oliver das Heft in die Hand nehmen muss, nicht mehr viel übrig. Zu lange hat sich das einst angesehene Presseorgan gegen die notwendige Modernisierung gesträubt; nicht einmal eine Homepage gibt es für diese Zeitung. Zu deutlich spürt sie jetzt die Auswirkungen einer durch äußere und innere Faktoren bestimmten Krise, die unweigerlich zu Personalabbau führen wird. Dass sich ein gefeuerter Journalist und die für seine Entlassung verantwortliche "Miss Buchhaltung" im selben Flugzeug über den Weg laufen und einander näherkommen, ist da nur einer von vielen schönen oder unschönen Zufällen, die Tom Rachmans kaleidoskopische Erzählstruktur hervorbringt.

Geschickt hält der 1974 in London geborene Autor die Fäden in der Hand. Er verknüpft die einzelnen Episoden, die zumeist ohne Weiteres als in sich geschlossene Kurzgeschichten funktionieren, indem er die Handlungsstränge hintergründig zusammenführt. Eine gemeinsame Vergangenheit, eine Affäre, Verwandtschaft und professionelle Konkurrenz fügen sich zu einem filigranen Gewebe, das dem Roman eine unaufgeregte Dramaturgie verleiht. Darüber hinaus gelingt es Rachman, seine Protagonisten menschlich, also niemals makellos zu zeichnen. Sie haben alle ihre Marotten und Wehwehchen, werden ausgetrickst und betrogen, sie sind einsam, unbeholfen oder derart überglücklich, dass sie im nächsten Moment ihr Glück aufs Spiel setzen, um das selige Einerlei durch einen fatalen Seitensprung zu zerstören. So wortgewandt sie für gewöhnlich im Job sind, so sprachlos stehen sie manchmal vor den Trümmern ihrer persönlichen Existenz. Das ist ebenso oft traurig und ergreifend, wie es heiter und grotesk sein kann. Arthur Gopal etwa, der sich erfolgreich nach unten durchgearbeitet hat und das Nichtstun zu seinem Arbeitsziel erklärt, muss einen Nachruf zu Lebzeiten schreiben und dafür eine todkranke österreichische Schriftstellerin interviewen. Ein Todesfall in der eigenen Familie reißt ihn schließlich aus der tristen Routine. Gerade dieser Schicksalsschlag kurbelt im Kontext einer tragikomischen Pointe seine eigene Karriere wider Erwarten an. Im Schreiben über eine ihm fremd bleibende Frau findet er den Trost und die Anteilnahme, die ihm im wirklichen Leben versagt bleiben.

"Die Unperfekten" könnte ebenfalls als Nachruf zu Lebzeiten verstanden werden - als Grabrede auf das Zeitungswesen, das angeblich immer mehr an Bedeutung verliert und angesichts der Beschleunigung durch Internet- und Fernsehberichterstattung "in Echtzeit" seinem baldigen Ende entgegentaumelt. Wer indes mit so viel Herzblut, Witz und Verstand darüber schreibt wie Rachman, der hat die Hoffnung längst noch nicht aufgegeben. In den Chor des kulturpessimistischen Gejammers stimmt er nicht vorbehaltlos ein. Die Zeitung seines vielschichtigen literarischen Erstlings steckt voller Leben.

ALEXANDER MÜLLER

Tom Rachman: "Die Unperfekten". Roman. Aus dem Englischen von Pieke Biermann. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2010. 396 S., br., 14,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Deadline

Tom Rachmans „Die Unperfekten“

trägt die Zeitung heiter zu Grabe

Es ist kein gutes Zeichen, wenn der junge Verleger und Enkel des Zeitungsgründers einen Hund hat, der Schopenhauer heißt. Es klingt irgendwie nach Aussterben, jedenfalls nicht sonderlich optimistisch. Zumal, wenn der Enkel keine Ahnung vom Journalismus hat, nie Zeitung liest und ein abgebrochener Kunsthistoriker ist, dessen Dissertation über Caspar David Friedrich den Titel „Wrack im Mondschein“ hätte tragen sollen. Andererseits ist es nicht schlecht für Tom Rachmans Roman „Die Unperfekten“. Denn es erspart ihm den triefenden Nachruf-Ton und sichert ihm eine eher untrübe Wehmut: „Er hat in Rom keine Freunde außer Schopenhauer. Er hat nirgendwo Freunde außer Schopenhauer . . . “. Überhaupt ist Rom ein wunderbarer Schauplatz für den Tod einer Zeitung. Denn gibt es eine reizvollere Kulisse für das Hinscheiden einer Priesterin der Aktualität als die Ewige Stadt?

Alles, was tot ist, fällt über kurz oder lang ins Feuilleton. Manchmal schon zu Lebzeiten. Dafür ist Arthur Gopal ein Kronzeuge. Er ist bei der Zeitung für die Nachrufe zuständig, steigt dann aber zum Ressortleiter Kultur auf. Aber wie gesagt, es handelt sich dabei um ein Aufsteigen in einem Medium, das auf dem absteigenden Ast ist. Unten am Baumstamm hebt Schopenhauer schon sein Bein. Aber darüber scheint milde die Abendsonne, und der Roman richtet der Zeitung ein heiteres Begräbnis aus. Wie am Ende einer Revue die Protagonisten noch einmal einzeln an die Rampe treten, stellt er in jedem seiner elf Kapitel eine andere Figur aus der Redaktion in den Mittelpunkt und wandert, bevor die Schreibtische verlassen und die Kabel gekappt werden, noch einmal durch die Ressorts.

Was die Stunde geschlagen hat, muss schon im ersten Kapitel der Reporter Lloyd Burko in Paris erfahren. Er ist Auslandskorrespondent wie sein Autor, der für Associated Press in Rom und für die International Herald Tribune in Paris gearbeitet hat. Aber anders als Tom Rachman, der 1976 in London geboren wurde, für das Schreiben des Romans eine erfolgreiche Karriere unterbrochen und für das fertige Manuskript traumhafte Vorschüsse kassiert hat, ist Lloyd Burko ein alternder und erfolgloser Vertreter seiner Zunft, der die Zeichen der Zeit nicht verstanden hat.

Denn er hat einen Word Processor des Jahrgangs 1993, keinen E-mail-Account und versucht seine schlecht recherchierten Texte per Fax an die Redaktion abzusetzen. Lloyd Burko ähnelt Schopenhauer. Er ist von der Aura des Untergangs umgeben, aber er trägt zum Genre des heiteren Nachrufs bei. Denn er erlaubt dem Roman, in den ausrangierten Requisiten des Zeitungsgewerbes zu schwelgen wie ein Musikliebhaber, der längst seine Lieblingssongs auf dem iPod versammelt, in der Schallplattensammlung seiner Jugend.

Es ist ein bisschen wie in dem Film „The State of Play“ mit Russell Crowe als Saab fahrendem investigativem Reporter aus der Hippie-Ära, der in seiner durchmodernisierten Zeitung in einer Papierhöhle haust und der jungen Kollegin, die mit Block und Bleistift nichts anzufangen weiß, am Ende eine Halskette aus lauter Stiften umhängt: Willkommen bei den Eingeborenen der analogen Welt. Willkommen bei den Verweigerern des Aussterbens.

Eigentlich sind die Technologien und die Formate des Journalismus die Stars in Filmen wie „The State of Play“ und diesem Roman: die Monitore und die Stifte, die Computer und die Diktaphone, das Internet und das Papier, die Reportage und die Kurzmeldung, der Finanzmarktkommentar und die Überschrift, die Rubriken und die „Bibel“ des Korrektors mit den richtigen Schreibweisen und den nicht zu verwendenden Wörtern.

Aber weil ein unterhaltsamer Roman ein unterhaltsamer Roman sein will, lässt es der Autor ungern dabei bewenden, die Technologien und Formate einfach mit den Menschen zu koppeln. Mach noch ein bisschen mehr, sagt er sich. Geh nah an die Menschen ran, gib ihnen mehr Hintergrund. Gib ihnen einen Hund namens Schopenhauer. Oder eine Geliebte, die sie betrügt. Oder lass ihnen ein privates Unglück zustoßen, als Kontrast zur Routine der News. Und wenn Du einen Kriegsreporter brauchst, gib ihm Extrarationen von hochprozentigem Zynismus mit auf den Weg, stell ihm ein Greenhorn von abgrundtiefer Naivität gegenüber und stell den Kontrast superscharf. Auch ist es gut, wenn der coolen Controllerin aus der Buchhaltung ausgerechnet bei dem Umbruchredakteur, den sie entlassen hat, die Beine schwach werden.

Alle diese Ratschläge hat Tom Rachman beherzigt. Eigentlich wollte er aber vor allem einen Nachruf auf das Zeitungspapier schreiben, auf die Seele der Printmedien. Darum hat er eine Leserin erfunden, die jede Ausgabe der Zeitung Zeile für Zeile liest, dabei natürlich immer mehr ins Hintertreffen mit der Aktualität gerät und irgendwann verblichene Ausgaben von vor Jahren von einem ständig wachsenden Papierstapel herunterholen muss. Diese Figur überlebt. Schopenhauer nicht.

LOTHAR MÜLLER

TOM RACHMAN: Die Unperfekten. Roman. Aus dem Englischen von Pieke Biermann. DTV, München 2010. 396 Seiten, 14,90 Euro.

Vom Aufstieg in einem

Medium, das selbst auf dem

absteigenden Ast ist

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de