Nicht lieferbar

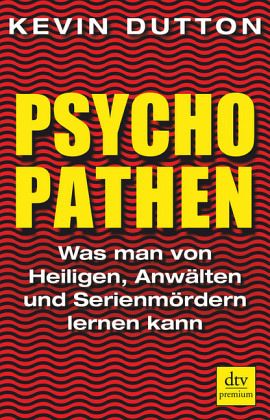

Psychopathen

Was man von Heiligen, Anwälten und Serienmördern lernen kann

Übersetzung: Pesch, Ursula

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Natürlich sind Sie kein Psychopath. Vielleicht sind Sie eine Führungskraft oder ein sehr spiritueller Mensch. Sie haben Charme, Sie sind unerschrocken und risikofreudig, können harte Entscheidungen treffen. Sie sind sehr aufmerksam und können sich gut auf ein Ziel konzentrieren. Sie werden feststellen, dass das Eigenschaften sind, die Sie mit Psychopathen teilen. Selbstredend sind diese Eigenschaften nützlich, wenn man ein Serienmörder werden will. Aber auch im Gerichtssaal, in der Wirtschaft oder im OP. Oder im Leben eines Heiligen. Jede Medaille hat zwei Seiten.Was ist schon normal? "E...

Natürlich sind Sie kein Psychopath. Vielleicht sind Sie eine Führungskraft oder ein sehr spiritueller Mensch. Sie haben Charme, Sie sind unerschrocken und risikofreudig, können harte Entscheidungen treffen. Sie sind sehr aufmerksam und können sich gut auf ein Ziel konzentrieren. Sie werden feststellen, dass das Eigenschaften sind, die Sie mit Psychopathen teilen. Selbstredend sind diese Eigenschaften nützlich, wenn man ein Serienmörder werden will. Aber auch im Gerichtssaal, in der Wirtschaft oder im OP. Oder im Leben eines Heiligen. Jede Medaille hat zwei Seiten.

Was ist schon normal?

"Eine meisterhafte, sehr lesbare und unterhaltsame Darstellung der Psychopathie und ihrer Manifestationen im Alltag. Manche seiner Ideen werden kontrovers diskutiert werden, aber es ist ein höchst anregendes Buch für alle, die die "psychopathische" Welt, in der sie leben, besser verstehen wollen." Prof. Dr. Robert Hare, Erfinder der Psychopathy Checklist

Was ist schon normal?

"Eine meisterhafte, sehr lesbare und unterhaltsame Darstellung der Psychopathie und ihrer Manifestationen im Alltag. Manche seiner Ideen werden kontrovers diskutiert werden, aber es ist ein höchst anregendes Buch für alle, die die "psychopathische" Welt, in der sie leben, besser verstehen wollen." Prof. Dr. Robert Hare, Erfinder der Psychopathy Checklist