-56%12)

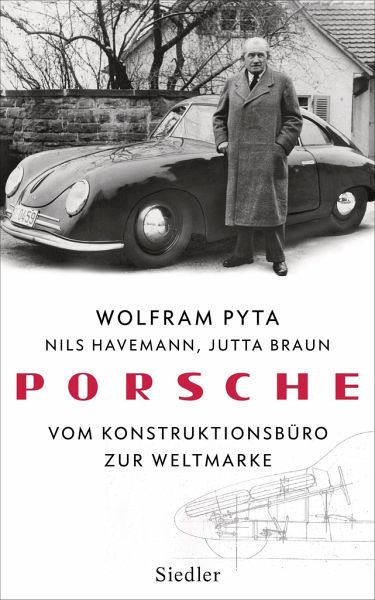

Porsche (Mängelexemplar)

Vom Konstruktionsbüro zur Weltmarke

Nicht lieferbar

Gebundener Preis: 34,00 € **

Als Mängelexemplar:

Als Mängelexemplar:

**Frühere Preisbindung aufgehoben

Weitere Ausgaben:

Ungelesenes Mängelexemplar

Minimale äußerliche Macken und Stempel, einwandfreies Innenleben. Schnell sein! Nur begrenzt verfügbar.

Porsche und der Aufstieg zum Weltunternehmen1931 gründete Ferdinand Porsche sein "Konstruktionsbüro". Der geniale Techniker - zuvor Konstrukteur von Elektrokutschen und Rennwagen sowie Chefentwickler von Daimler-Benz - sollte bis zu seinem Tod 1951 die Grundlagen für das spätere Weltunternehmen schaffen. Wolfram Pyta erzählt die Geschichte des Unternehmens in diesen turbulenten Anfangsjahren: von der Entstehung des Volkswagens über das Arrangement mit den Nazis und die Kriegsproduktion bis zur Entwicklung zur exklusiven Sportwagenschmiede - eine faszinierende Darstellung, die Unternehmen...

Porsche und der Aufstieg zum Weltunternehmen

1931 gründete Ferdinand Porsche sein "Konstruktionsbüro". Der geniale Techniker - zuvor Konstrukteur von Elektrokutschen und Rennwagen sowie Chefentwickler von Daimler-Benz - sollte bis zu seinem Tod 1951 die Grundlagen für das spätere Weltunternehmen schaffen. Wolfram Pyta erzählt die Geschichte des Unternehmens in diesen turbulenten Anfangsjahren: von der Entstehung des Volkswagens über das Arrangement mit den Nazis und die Kriegsproduktion bis zur Entwicklung zur exklusiven Sportwagenschmiede - eine faszinierende Darstellung, die Unternehmens-, Automobil- und Zeitgeschichte miteinander verknüpft.

1931 gründete Ferdinand Porsche sein "Konstruktionsbüro". Der geniale Techniker - zuvor Konstrukteur von Elektrokutschen und Rennwagen sowie Chefentwickler von Daimler-Benz - sollte bis zu seinem Tod 1951 die Grundlagen für das spätere Weltunternehmen schaffen. Wolfram Pyta erzählt die Geschichte des Unternehmens in diesen turbulenten Anfangsjahren: von der Entstehung des Volkswagens über das Arrangement mit den Nazis und die Kriegsproduktion bis zur Entwicklung zur exklusiven Sportwagenschmiede - eine faszinierende Darstellung, die Unternehmens-, Automobil- und Zeitgeschichte miteinander verknüpft.

Wolfram Pyta, geboren 1960 in Dortmund, leitet als Universitätsprofessor die Abteilung für Neuere Geschichte am Historischen Institut der Universität Stuttgart sowie die Forschungsstelle Ludwigsburg zur NS-Verbrechensgeschichte. 2007 erschien bei Siedler seine vielgelobte Biographie "Hindenburg. Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler", 2015 folgte "Hitler. Der Künstler als Politiker".

Produktdetails

- Verlag: Siedler

- 3. Aufl.

- Seitenzahl: 505

- Erscheinungstermin: 11. September 2017

- Deutsch

- Abmessung: 233mm x 161mm x 43mm

- Gewicht: 835g

- ISBN-13: 9783827501004

- ISBN-10: 3827501008

- Artikelnr.: 75012522

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Ein Opportunist reinsten Wassers

Ein Genie ganz nach Hitlers Geschmack: Um im "Dritten Reich" erfolgreich zu sein, musste Ferdinand Porsche nur skrupellos genug sein. Eine Studie untersucht nun den Aufstieg des Konstrukteurs.

Wie hat es Ferdinand Porsche vom kleinen Konstruktionsbüro zum Namensgeber eines weltweit bekannten Konzerns gebracht? Der Stuttgarter Historiker Wolfram Pyta hat zusammen mit Jutta Braun und Nils Havemann ein Buch über Porsche und die Anfänge des Unternehmens bis in die fünfziger Jahre vorgelegt. Seine These: Porsche und Volkswagen gebe es nicht ohne die enge Beziehung zwischen Ferdinand Porsche und Adolf Hitler. Aber war der Ingenieur, der den Volkswagen entwickelte, deswegen ein

Ein Genie ganz nach Hitlers Geschmack: Um im "Dritten Reich" erfolgreich zu sein, musste Ferdinand Porsche nur skrupellos genug sein. Eine Studie untersucht nun den Aufstieg des Konstrukteurs.

Wie hat es Ferdinand Porsche vom kleinen Konstruktionsbüro zum Namensgeber eines weltweit bekannten Konzerns gebracht? Der Stuttgarter Historiker Wolfram Pyta hat zusammen mit Jutta Braun und Nils Havemann ein Buch über Porsche und die Anfänge des Unternehmens bis in die fünfziger Jahre vorgelegt. Seine These: Porsche und Volkswagen gebe es nicht ohne die enge Beziehung zwischen Ferdinand Porsche und Adolf Hitler. Aber war der Ingenieur, der den Volkswagen entwickelte, deswegen ein

Mehr anzeigen

Nationalsozialist?

Pytas Ergebnis ist eindeutig: Ohne politische Rückendeckung wäre der rasante Aufstieg des kleinen Konstruktionsbüros Porsche zu einem Entwicklungsbetrieb für Autos nicht möglich gewesen. Pyta stellt fest, "dass Ferdinand Porsche ein politischer Konjunkturritter war, der die Nähe zur Politik suchte, um sich unter ungewöhnlich opulenten Bedingungen als Konstrukteur, Entwickler und Hersteller von Versuchsfahrzeugen zu betätigen". Die Legende vom unpolitischen Ingenieur, der allein in der Welt der Technik zu Hause war, stimmt also nicht.

Die Nationalsozialisten unterwarfen nach 1933 Wirtschaft und Unternehmen den Interessen des Staates. Porsche nutzte die Chance, sein Unternehmen direkt beim Reichskanzler oder beim starken Mann der Arbeitsfront, Robert Ley, der das Projekt "Kraft durch Freude"-Wagen steuerte, voranzubringen. Pytas Resümee: "Ferdinand Porsche agierte wie ein Opportunist reinsten Wassers, der instinktsicher wie skrupellos die sich bietenden ökonomischen Gelegenheiten zum Ausbau seines Familienunternehmens ergriff." Doch Porsche war deswegen kein Nationalsozialist. Auch das arbeitet Pyta klar heraus. Es gebe "keine zeitgenössischen Dokumente, die antisemitische Einstellungen zeigen". Die Ideologie des Nationalsozialismus habe er sich nie zu eigen gemacht. Dezidiert nationalsozialistische Überzeugungen seien für seinen Erfolg auch gar nicht nötig gewesen, schreibt Pyta.

Es war ein Zufall, dass Porsche, der seine Beschäftigung bei Daimler-Benz im Streit beendet hatte, mit seinem Ende 1930 gegründeten Konstruktionsbüro im März 1933 überhaupt die Chance bekam, beim Bau eines deutschen Rennwagens mitzumachen. Hitler setzte offen auf Daimler-Benz, und es war unwahrscheinlich, dass die Auto-Union, für die Porsches Büro arbeitete, einen Teil der großzügigen staatlichen Subventionen bekommen würde.

Am 10. Mai 1933 empfing Hitler die Delegation der Auto-Union. Schon die Zusammensetzung der Delegation ließ erahnen, dass der Diktator wenig Interesse hatte, sie zu beteiligen. Zu viele "nicht-arische" Führungskräfte waren dabei. Entsprechend eisig verlief das Gespräch. Es war Ferdinand Porsche, der die Wende schaffte. Er stieß eine technische Debatte an - und schlug damit die richtige Saite bei Hitler an, der für technische Innovationen empfänglich war.

Die Erfolge mit den Rennwagen öffnete Porsche am Ende auch das Tor zur Entwicklung des Volkswagens, der für Hitler ein genuin politisches Projekt war. Er schmückte Porsche mit dem Prädikat "genial", denn der Konstrukteur mit seinem autodidaktischen Lebensweg entsprach genau seinem Genieprofil. Indem Hitler das Volkswagen-Projekt zur Chefsache erklärte, erhielt Porsche die Alleinverantwortung für Konstruktion und Entwicklung. Er konnte sich mit dem Volkswagen ein technisches Denkmal setzen. Doch der Kriegsbeginn 1939 stoppte die Pläne. Stattdessen begann im neu errichteten Werk im heutigen Wolfsburg im Sommer 1940 die Produktion einer militärischen Variante des Volkswagens.

Nach Kriegsende holte die enge Bindung zu den Spitzen des nationalsozialistischen Regimes Ferdinand Porsche ein. Umso erleichterter zeigte er sich nach dem Entnazifizierungsverfahren. "Ich wurde kostenlos entbräunt", sagte er. Bis zu seinem Tod 1951 konnte der Patriarch dennoch nicht wieder aktiv arbeiten. Zwar waren Teile des Firmenvermögens nach Österreich gebracht, wo Porsche als Unternehmen weiterarbeitete, doch der Patriarch kam dort als deutscher Staatsbürger nicht an sein Vermögen; seine Firma in Stuttgart hielten die amerikanischen Besatzungsbehörden unter Kontrolle.

In einem der spannendsten Kapitel seiner Studie hat Pyta bislang Unbekanntes über Ferdinand Porsches Zeit in französischer Haft zutage gefördert. Bereits Ende 1945 gab es in der provisorischen französischen Regierung Überlegungen, Porsche für die Entwicklung eines französischen Volkswagens zu verpflichten. Frankreich strebte nach dem Krieg in der Schlüsselbranche Automobilbau die Führungsrolle in Europa an. Porsche würde zwar nicht als Hersteller auftreten, aber als Lizenzgeber wäre er am Erfolg dieser "voiture populaire" beteiligt. Statt des Deutschen Reiches wäre die Republik Frankreich zum staatlichen Auftraggeber geworden.

Das kommunistisch geführte Industrieministerium wollte mit diesem Plan Renault, damals im Staatsbesitz, zur Nummer eins bei Kleinwagen machen. Die Geschichte der europäischen Autoindustrie wäre anders verlaufen, hätte Porsche in Frankreich am ganz großen Rad drehen können. Doch ein Vorstoß des Renault-Konkurrenten Peugeot stoppte die Pläne. Aus Sicht des französischen Familienunternehmens würde ein KdF-Wagen bei Renault dem Wettbewerber einen uneinholbaren Vorsprung bei Kleinwagen verschaffen. Jean-Pierre Peugeot erhob daher schwere Vorwürfe gegen Porsche: Der sei mitverantwortlich für die Deportation der Chefetage des Peugeot-Werks. Am Ende erwiesen sich die Beschuldigungen zwar als haltlos, doch als der kommunistische Industrieminister Marcel Paul im November 1946 zurücktrat, verlor Porsche seinen Förderer. Und doch: Porsche hat als Berater auch beim Renault 4CV Pate gestanden.

Dass mit dem Einstieg in die Sportwagenproduktion Porsche auch als Produktname auftaucht, hat mit Ferdinand Porsche schon nicht mehr viel zu tun. Die Wirren der Nachkriegszeit haben nicht nur dazu geführt, dass die Familie sich in Zweige Porsche und Piëch spaltete - eine Trennung, die bei der Haupteigentümerfamilie von VW bis heute nachwirkt. Schlüsselfigur bei der erfolgreichen Neupositionierung der Porsche KG als Sportwagenhersteller war Ferdinands Sohn, Ferry Porsche. Er verfügte über das technische Wissen, nahm aber neben der Rolle als Entwickler auch die Rolle als Unternehmer an.

"Bei der rasanten Expansion der frühen 1950er Jahre schwebte der Geist von Ferdinand Porsche nicht mehr wie eine Art Schutzengel über dem Unternehmen", schreibt Pyta. An Stelle des Patriarchen sei mit dem Sohn der Entrepreneur getreten, der sich unter marktwirtschaftlichen Bedingungen bewährte und Porsche zur Weltmarke machte.

CARSTEN GERMIS

Wolfram Pyta, Nils Havemann, Jutta Braun: "Porsche". Vom Konstruktionsbüro zur Weltmarke.

Siedler Verlag,

München 2017.

512 S., Abb., geb., 28,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Pytas Ergebnis ist eindeutig: Ohne politische Rückendeckung wäre der rasante Aufstieg des kleinen Konstruktionsbüros Porsche zu einem Entwicklungsbetrieb für Autos nicht möglich gewesen. Pyta stellt fest, "dass Ferdinand Porsche ein politischer Konjunkturritter war, der die Nähe zur Politik suchte, um sich unter ungewöhnlich opulenten Bedingungen als Konstrukteur, Entwickler und Hersteller von Versuchsfahrzeugen zu betätigen". Die Legende vom unpolitischen Ingenieur, der allein in der Welt der Technik zu Hause war, stimmt also nicht.

Die Nationalsozialisten unterwarfen nach 1933 Wirtschaft und Unternehmen den Interessen des Staates. Porsche nutzte die Chance, sein Unternehmen direkt beim Reichskanzler oder beim starken Mann der Arbeitsfront, Robert Ley, der das Projekt "Kraft durch Freude"-Wagen steuerte, voranzubringen. Pytas Resümee: "Ferdinand Porsche agierte wie ein Opportunist reinsten Wassers, der instinktsicher wie skrupellos die sich bietenden ökonomischen Gelegenheiten zum Ausbau seines Familienunternehmens ergriff." Doch Porsche war deswegen kein Nationalsozialist. Auch das arbeitet Pyta klar heraus. Es gebe "keine zeitgenössischen Dokumente, die antisemitische Einstellungen zeigen". Die Ideologie des Nationalsozialismus habe er sich nie zu eigen gemacht. Dezidiert nationalsozialistische Überzeugungen seien für seinen Erfolg auch gar nicht nötig gewesen, schreibt Pyta.

Es war ein Zufall, dass Porsche, der seine Beschäftigung bei Daimler-Benz im Streit beendet hatte, mit seinem Ende 1930 gegründeten Konstruktionsbüro im März 1933 überhaupt die Chance bekam, beim Bau eines deutschen Rennwagens mitzumachen. Hitler setzte offen auf Daimler-Benz, und es war unwahrscheinlich, dass die Auto-Union, für die Porsches Büro arbeitete, einen Teil der großzügigen staatlichen Subventionen bekommen würde.

Am 10. Mai 1933 empfing Hitler die Delegation der Auto-Union. Schon die Zusammensetzung der Delegation ließ erahnen, dass der Diktator wenig Interesse hatte, sie zu beteiligen. Zu viele "nicht-arische" Führungskräfte waren dabei. Entsprechend eisig verlief das Gespräch. Es war Ferdinand Porsche, der die Wende schaffte. Er stieß eine technische Debatte an - und schlug damit die richtige Saite bei Hitler an, der für technische Innovationen empfänglich war.

Die Erfolge mit den Rennwagen öffnete Porsche am Ende auch das Tor zur Entwicklung des Volkswagens, der für Hitler ein genuin politisches Projekt war. Er schmückte Porsche mit dem Prädikat "genial", denn der Konstrukteur mit seinem autodidaktischen Lebensweg entsprach genau seinem Genieprofil. Indem Hitler das Volkswagen-Projekt zur Chefsache erklärte, erhielt Porsche die Alleinverantwortung für Konstruktion und Entwicklung. Er konnte sich mit dem Volkswagen ein technisches Denkmal setzen. Doch der Kriegsbeginn 1939 stoppte die Pläne. Stattdessen begann im neu errichteten Werk im heutigen Wolfsburg im Sommer 1940 die Produktion einer militärischen Variante des Volkswagens.

Nach Kriegsende holte die enge Bindung zu den Spitzen des nationalsozialistischen Regimes Ferdinand Porsche ein. Umso erleichterter zeigte er sich nach dem Entnazifizierungsverfahren. "Ich wurde kostenlos entbräunt", sagte er. Bis zu seinem Tod 1951 konnte der Patriarch dennoch nicht wieder aktiv arbeiten. Zwar waren Teile des Firmenvermögens nach Österreich gebracht, wo Porsche als Unternehmen weiterarbeitete, doch der Patriarch kam dort als deutscher Staatsbürger nicht an sein Vermögen; seine Firma in Stuttgart hielten die amerikanischen Besatzungsbehörden unter Kontrolle.

In einem der spannendsten Kapitel seiner Studie hat Pyta bislang Unbekanntes über Ferdinand Porsches Zeit in französischer Haft zutage gefördert. Bereits Ende 1945 gab es in der provisorischen französischen Regierung Überlegungen, Porsche für die Entwicklung eines französischen Volkswagens zu verpflichten. Frankreich strebte nach dem Krieg in der Schlüsselbranche Automobilbau die Führungsrolle in Europa an. Porsche würde zwar nicht als Hersteller auftreten, aber als Lizenzgeber wäre er am Erfolg dieser "voiture populaire" beteiligt. Statt des Deutschen Reiches wäre die Republik Frankreich zum staatlichen Auftraggeber geworden.

Das kommunistisch geführte Industrieministerium wollte mit diesem Plan Renault, damals im Staatsbesitz, zur Nummer eins bei Kleinwagen machen. Die Geschichte der europäischen Autoindustrie wäre anders verlaufen, hätte Porsche in Frankreich am ganz großen Rad drehen können. Doch ein Vorstoß des Renault-Konkurrenten Peugeot stoppte die Pläne. Aus Sicht des französischen Familienunternehmens würde ein KdF-Wagen bei Renault dem Wettbewerber einen uneinholbaren Vorsprung bei Kleinwagen verschaffen. Jean-Pierre Peugeot erhob daher schwere Vorwürfe gegen Porsche: Der sei mitverantwortlich für die Deportation der Chefetage des Peugeot-Werks. Am Ende erwiesen sich die Beschuldigungen zwar als haltlos, doch als der kommunistische Industrieminister Marcel Paul im November 1946 zurücktrat, verlor Porsche seinen Förderer. Und doch: Porsche hat als Berater auch beim Renault 4CV Pate gestanden.

Dass mit dem Einstieg in die Sportwagenproduktion Porsche auch als Produktname auftaucht, hat mit Ferdinand Porsche schon nicht mehr viel zu tun. Die Wirren der Nachkriegszeit haben nicht nur dazu geführt, dass die Familie sich in Zweige Porsche und Piëch spaltete - eine Trennung, die bei der Haupteigentümerfamilie von VW bis heute nachwirkt. Schlüsselfigur bei der erfolgreichen Neupositionierung der Porsche KG als Sportwagenhersteller war Ferdinands Sohn, Ferry Porsche. Er verfügte über das technische Wissen, nahm aber neben der Rolle als Entwickler auch die Rolle als Unternehmer an.

"Bei der rasanten Expansion der frühen 1950er Jahre schwebte der Geist von Ferdinand Porsche nicht mehr wie eine Art Schutzengel über dem Unternehmen", schreibt Pyta. An Stelle des Patriarchen sei mit dem Sohn der Entrepreneur getreten, der sich unter marktwirtschaftlichen Bedingungen bewährte und Porsche zur Weltmarke machte.

CARSTEN GERMIS

Wolfram Pyta, Nils Havemann, Jutta Braun: "Porsche". Vom Konstruktionsbüro zur Weltmarke.

Siedler Verlag,

München 2017.

512 S., Abb., geb., 28,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.02.2018

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.02.2018Ein Opportunist reinsten Wassers

Ein Genie ganz nach Hitlers Geschmack: Um im "Dritten Reich" erfolgreich zu sein, musste Ferdinand Porsche nur skrupellos genug sein. Eine Studie untersucht nun den Aufstieg des Konstrukteurs.

Wie hat es Ferdinand Porsche vom kleinen Konstruktionsbüro zum Namensgeber eines weltweit bekannten Konzerns gebracht? Der Stuttgarter Historiker Wolfram Pyta hat zusammen mit Jutta Braun und Nils Havemann ein Buch über Porsche und die Anfänge des Unternehmens bis in die fünfziger Jahre vorgelegt. Seine These: Porsche und Volkswagen gebe es nicht ohne die enge Beziehung zwischen Ferdinand Porsche und Adolf Hitler. Aber war der Ingenieur, der den Volkswagen entwickelte, deswegen ein

Ein Genie ganz nach Hitlers Geschmack: Um im "Dritten Reich" erfolgreich zu sein, musste Ferdinand Porsche nur skrupellos genug sein. Eine Studie untersucht nun den Aufstieg des Konstrukteurs.

Wie hat es Ferdinand Porsche vom kleinen Konstruktionsbüro zum Namensgeber eines weltweit bekannten Konzerns gebracht? Der Stuttgarter Historiker Wolfram Pyta hat zusammen mit Jutta Braun und Nils Havemann ein Buch über Porsche und die Anfänge des Unternehmens bis in die fünfziger Jahre vorgelegt. Seine These: Porsche und Volkswagen gebe es nicht ohne die enge Beziehung zwischen Ferdinand Porsche und Adolf Hitler. Aber war der Ingenieur, der den Volkswagen entwickelte, deswegen ein

Mehr anzeigen

Nationalsozialist?

Pytas Ergebnis ist eindeutig: Ohne politische Rückendeckung wäre der rasante Aufstieg des kleinen Konstruktionsbüros Porsche zu einem Entwicklungsbetrieb für Autos nicht möglich gewesen. Pyta stellt fest, "dass Ferdinand Porsche ein politischer Konjunkturritter war, der die Nähe zur Politik suchte, um sich unter ungewöhnlich opulenten Bedingungen als Konstrukteur, Entwickler und Hersteller von Versuchsfahrzeugen zu betätigen". Die Legende vom unpolitischen Ingenieur, der allein in der Welt der Technik zu Hause war, stimmt also nicht.

Die Nationalsozialisten unterwarfen nach 1933 Wirtschaft und Unternehmen den Interessen des Staates. Porsche nutzte die Chance, sein Unternehmen direkt beim Reichskanzler oder beim starken Mann der Arbeitsfront, Robert Ley, der das Projekt "Kraft durch Freude"-Wagen steuerte, voranzubringen. Pytas Resümee: "Ferdinand Porsche agierte wie ein Opportunist reinsten Wassers, der instinktsicher wie skrupellos die sich bietenden ökonomischen Gelegenheiten zum Ausbau seines Familienunternehmens ergriff." Doch Porsche war deswegen kein Nationalsozialist. Auch das arbeitet Pyta klar heraus. Es gebe "keine zeitgenössischen Dokumente, die antisemitische Einstellungen zeigen". Die Ideologie des Nationalsozialismus habe er sich nie zu eigen gemacht. Dezidiert nationalsozialistische Überzeugungen seien für seinen Erfolg auch gar nicht nötig gewesen, schreibt Pyta.

Es war ein Zufall, dass Porsche, der seine Beschäftigung bei Daimler-Benz im Streit beendet hatte, mit seinem Ende 1930 gegründeten Konstruktionsbüro im März 1933 überhaupt die Chance bekam, beim Bau eines deutschen Rennwagens mitzumachen. Hitler setzte offen auf Daimler-Benz, und es war unwahrscheinlich, dass die Auto-Union, für die Porsches Büro arbeitete, einen Teil der großzügigen staatlichen Subventionen bekommen würde.

Am 10. Mai 1933 empfing Hitler die Delegation der Auto-Union. Schon die Zusammensetzung der Delegation ließ erahnen, dass der Diktator wenig Interesse hatte, sie zu beteiligen. Zu viele "nicht-arische" Führungskräfte waren dabei. Entsprechend eisig verlief das Gespräch. Es war Ferdinand Porsche, der die Wende schaffte. Er stieß eine technische Debatte an - und schlug damit die richtige Saite bei Hitler an, der für technische Innovationen empfänglich war.

Die Erfolge mit den Rennwagen öffnete Porsche am Ende auch das Tor zur Entwicklung des Volkswagens, der für Hitler ein genuin politisches Projekt war. Er schmückte Porsche mit dem Prädikat "genial", denn der Konstrukteur mit seinem autodidaktischen Lebensweg entsprach genau seinem Genieprofil. Indem Hitler das Volkswagen-Projekt zur Chefsache erklärte, erhielt Porsche die Alleinverantwortung für Konstruktion und Entwicklung. Er konnte sich mit dem Volkswagen ein technisches Denkmal setzen. Doch der Kriegsbeginn 1939 stoppte die Pläne. Stattdessen begann im neu errichteten Werk im heutigen Wolfsburg im Sommer 1940 die Produktion einer militärischen Variante des Volkswagens.

Nach Kriegsende holte die enge Bindung zu den Spitzen des nationalsozialistischen Regimes Ferdinand Porsche ein. Umso erleichterter zeigte er sich nach dem Entnazifizierungsverfahren. "Ich wurde kostenlos entbräunt", sagte er. Bis zu seinem Tod 1951 konnte der Patriarch dennoch nicht wieder aktiv arbeiten. Zwar waren Teile des Firmenvermögens nach Österreich gebracht, wo Porsche als Unternehmen weiterarbeitete, doch der Patriarch kam dort als deutscher Staatsbürger nicht an sein Vermögen; seine Firma in Stuttgart hielten die amerikanischen Besatzungsbehörden unter Kontrolle.

In einem der spannendsten Kapitel seiner Studie hat Pyta bislang Unbekanntes über Ferdinand Porsches Zeit in französischer Haft zutage gefördert. Bereits Ende 1945 gab es in der provisorischen französischen Regierung Überlegungen, Porsche für die Entwicklung eines französischen Volkswagens zu verpflichten. Frankreich strebte nach dem Krieg in der Schlüsselbranche Automobilbau die Führungsrolle in Europa an. Porsche würde zwar nicht als Hersteller auftreten, aber als Lizenzgeber wäre er am Erfolg dieser "voiture populaire" beteiligt. Statt des Deutschen Reiches wäre die Republik Frankreich zum staatlichen Auftraggeber geworden.

Das kommunistisch geführte Industrieministerium wollte mit diesem Plan Renault, damals im Staatsbesitz, zur Nummer eins bei Kleinwagen machen. Die Geschichte der europäischen Autoindustrie wäre anders verlaufen, hätte Porsche in Frankreich am ganz großen Rad drehen können. Doch ein Vorstoß des Renault-Konkurrenten Peugeot stoppte die Pläne. Aus Sicht des französischen Familienunternehmens würde ein KdF-Wagen bei Renault dem Wettbewerber einen uneinholbaren Vorsprung bei Kleinwagen verschaffen. Jean-Pierre Peugeot erhob daher schwere Vorwürfe gegen Porsche: Der sei mitverantwortlich für die Deportation der Chefetage des Peugeot-Werks. Am Ende erwiesen sich die Beschuldigungen zwar als haltlos, doch als der kommunistische Industrieminister Marcel Paul im November 1946 zurücktrat, verlor Porsche seinen Förderer. Und doch: Porsche hat als Berater auch beim Renault 4CV Pate gestanden.

Dass mit dem Einstieg in die Sportwagenproduktion Porsche auch als Produktname auftaucht, hat mit Ferdinand Porsche schon nicht mehr viel zu tun. Die Wirren der Nachkriegszeit haben nicht nur dazu geführt, dass die Familie sich in Zweige Porsche und Piëch spaltete - eine Trennung, die bei der Haupteigentümerfamilie von VW bis heute nachwirkt. Schlüsselfigur bei der erfolgreichen Neupositionierung der Porsche KG als Sportwagenhersteller war Ferdinands Sohn, Ferry Porsche. Er verfügte über das technische Wissen, nahm aber neben der Rolle als Entwickler auch die Rolle als Unternehmer an.

"Bei der rasanten Expansion der frühen 1950er Jahre schwebte der Geist von Ferdinand Porsche nicht mehr wie eine Art Schutzengel über dem Unternehmen", schreibt Pyta. An Stelle des Patriarchen sei mit dem Sohn der Entrepreneur getreten, der sich unter marktwirtschaftlichen Bedingungen bewährte und Porsche zur Weltmarke machte.

CARSTEN GERMIS

Wolfram Pyta, Nils Havemann, Jutta Braun: "Porsche". Vom Konstruktionsbüro zur Weltmarke.

Siedler Verlag,

München 2017.

512 S., Abb., geb., 28,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Pytas Ergebnis ist eindeutig: Ohne politische Rückendeckung wäre der rasante Aufstieg des kleinen Konstruktionsbüros Porsche zu einem Entwicklungsbetrieb für Autos nicht möglich gewesen. Pyta stellt fest, "dass Ferdinand Porsche ein politischer Konjunkturritter war, der die Nähe zur Politik suchte, um sich unter ungewöhnlich opulenten Bedingungen als Konstrukteur, Entwickler und Hersteller von Versuchsfahrzeugen zu betätigen". Die Legende vom unpolitischen Ingenieur, der allein in der Welt der Technik zu Hause war, stimmt also nicht.

Die Nationalsozialisten unterwarfen nach 1933 Wirtschaft und Unternehmen den Interessen des Staates. Porsche nutzte die Chance, sein Unternehmen direkt beim Reichskanzler oder beim starken Mann der Arbeitsfront, Robert Ley, der das Projekt "Kraft durch Freude"-Wagen steuerte, voranzubringen. Pytas Resümee: "Ferdinand Porsche agierte wie ein Opportunist reinsten Wassers, der instinktsicher wie skrupellos die sich bietenden ökonomischen Gelegenheiten zum Ausbau seines Familienunternehmens ergriff." Doch Porsche war deswegen kein Nationalsozialist. Auch das arbeitet Pyta klar heraus. Es gebe "keine zeitgenössischen Dokumente, die antisemitische Einstellungen zeigen". Die Ideologie des Nationalsozialismus habe er sich nie zu eigen gemacht. Dezidiert nationalsozialistische Überzeugungen seien für seinen Erfolg auch gar nicht nötig gewesen, schreibt Pyta.

Es war ein Zufall, dass Porsche, der seine Beschäftigung bei Daimler-Benz im Streit beendet hatte, mit seinem Ende 1930 gegründeten Konstruktionsbüro im März 1933 überhaupt die Chance bekam, beim Bau eines deutschen Rennwagens mitzumachen. Hitler setzte offen auf Daimler-Benz, und es war unwahrscheinlich, dass die Auto-Union, für die Porsches Büro arbeitete, einen Teil der großzügigen staatlichen Subventionen bekommen würde.

Am 10. Mai 1933 empfing Hitler die Delegation der Auto-Union. Schon die Zusammensetzung der Delegation ließ erahnen, dass der Diktator wenig Interesse hatte, sie zu beteiligen. Zu viele "nicht-arische" Führungskräfte waren dabei. Entsprechend eisig verlief das Gespräch. Es war Ferdinand Porsche, der die Wende schaffte. Er stieß eine technische Debatte an - und schlug damit die richtige Saite bei Hitler an, der für technische Innovationen empfänglich war.

Die Erfolge mit den Rennwagen öffnete Porsche am Ende auch das Tor zur Entwicklung des Volkswagens, der für Hitler ein genuin politisches Projekt war. Er schmückte Porsche mit dem Prädikat "genial", denn der Konstrukteur mit seinem autodidaktischen Lebensweg entsprach genau seinem Genieprofil. Indem Hitler das Volkswagen-Projekt zur Chefsache erklärte, erhielt Porsche die Alleinverantwortung für Konstruktion und Entwicklung. Er konnte sich mit dem Volkswagen ein technisches Denkmal setzen. Doch der Kriegsbeginn 1939 stoppte die Pläne. Stattdessen begann im neu errichteten Werk im heutigen Wolfsburg im Sommer 1940 die Produktion einer militärischen Variante des Volkswagens.

Nach Kriegsende holte die enge Bindung zu den Spitzen des nationalsozialistischen Regimes Ferdinand Porsche ein. Umso erleichterter zeigte er sich nach dem Entnazifizierungsverfahren. "Ich wurde kostenlos entbräunt", sagte er. Bis zu seinem Tod 1951 konnte der Patriarch dennoch nicht wieder aktiv arbeiten. Zwar waren Teile des Firmenvermögens nach Österreich gebracht, wo Porsche als Unternehmen weiterarbeitete, doch der Patriarch kam dort als deutscher Staatsbürger nicht an sein Vermögen; seine Firma in Stuttgart hielten die amerikanischen Besatzungsbehörden unter Kontrolle.

In einem der spannendsten Kapitel seiner Studie hat Pyta bislang Unbekanntes über Ferdinand Porsches Zeit in französischer Haft zutage gefördert. Bereits Ende 1945 gab es in der provisorischen französischen Regierung Überlegungen, Porsche für die Entwicklung eines französischen Volkswagens zu verpflichten. Frankreich strebte nach dem Krieg in der Schlüsselbranche Automobilbau die Führungsrolle in Europa an. Porsche würde zwar nicht als Hersteller auftreten, aber als Lizenzgeber wäre er am Erfolg dieser "voiture populaire" beteiligt. Statt des Deutschen Reiches wäre die Republik Frankreich zum staatlichen Auftraggeber geworden.

Das kommunistisch geführte Industrieministerium wollte mit diesem Plan Renault, damals im Staatsbesitz, zur Nummer eins bei Kleinwagen machen. Die Geschichte der europäischen Autoindustrie wäre anders verlaufen, hätte Porsche in Frankreich am ganz großen Rad drehen können. Doch ein Vorstoß des Renault-Konkurrenten Peugeot stoppte die Pläne. Aus Sicht des französischen Familienunternehmens würde ein KdF-Wagen bei Renault dem Wettbewerber einen uneinholbaren Vorsprung bei Kleinwagen verschaffen. Jean-Pierre Peugeot erhob daher schwere Vorwürfe gegen Porsche: Der sei mitverantwortlich für die Deportation der Chefetage des Peugeot-Werks. Am Ende erwiesen sich die Beschuldigungen zwar als haltlos, doch als der kommunistische Industrieminister Marcel Paul im November 1946 zurücktrat, verlor Porsche seinen Förderer. Und doch: Porsche hat als Berater auch beim Renault 4CV Pate gestanden.

Dass mit dem Einstieg in die Sportwagenproduktion Porsche auch als Produktname auftaucht, hat mit Ferdinand Porsche schon nicht mehr viel zu tun. Die Wirren der Nachkriegszeit haben nicht nur dazu geführt, dass die Familie sich in Zweige Porsche und Piëch spaltete - eine Trennung, die bei der Haupteigentümerfamilie von VW bis heute nachwirkt. Schlüsselfigur bei der erfolgreichen Neupositionierung der Porsche KG als Sportwagenhersteller war Ferdinands Sohn, Ferry Porsche. Er verfügte über das technische Wissen, nahm aber neben der Rolle als Entwickler auch die Rolle als Unternehmer an.

"Bei der rasanten Expansion der frühen 1950er Jahre schwebte der Geist von Ferdinand Porsche nicht mehr wie eine Art Schutzengel über dem Unternehmen", schreibt Pyta. An Stelle des Patriarchen sei mit dem Sohn der Entrepreneur getreten, der sich unter marktwirtschaftlichen Bedingungen bewährte und Porsche zur Weltmarke machte.

CARSTEN GERMIS

Wolfram Pyta, Nils Havemann, Jutta Braun: "Porsche". Vom Konstruktionsbüro zur Weltmarke.

Siedler Verlag,

München 2017.

512 S., Abb., geb., 28,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Gebundenes Buch

Der Lebensweg des bekannten Konstrukteurs und Unternehemensgründers Ferdinand Porsche wird hier eindrucksvoll und spannend dargestellt. Im Gegensatz zu anderen, ähnlichen, Biographien ist dieses hier doch anders, denn ist mehr als eine bloße Faktensammlung von Wissen und Anekdoten, …

Mehr

Der Lebensweg des bekannten Konstrukteurs und Unternehemensgründers Ferdinand Porsche wird hier eindrucksvoll und spannend dargestellt. Im Gegensatz zu anderen, ähnlichen, Biographien ist dieses hier doch anders, denn ist mehr als eine bloße Faktensammlung von Wissen und Anekdoten, die man auch so schon zu Hauf gehört hat. U.a. Wolfgang Pyta hat sich die Mühe gemacht und in den abgelegensten Winkeln nach (spannenden) Fakten gesucht, z.B. hat er tief im Porschearchiv gewühlt. Glaubt man der Angabe, so hatten die Autoren hier uneingeschränkten Zugang. Das erklärt sicherlich die Beeindruckende Sammlung: Ob nun die Anfänge der Auto Union, Volkswagen, Panzerkonstruktionen oder Landmaschinen, all das ist (war) Porsche. Auch die eher unglückliche Zeit wie der Zweite Weltkrieg und der damit verbundene Neuanfang fanden Einzug. Ebenso wenig wird aber auch die menschliche Seite („Der Übervater“ und die Weiterführung durch den Sohn).

Im Verhältnis zur dicke des Buches gibt es leider recht wenige Fotos. Hier hätte ich mir mehr gewünscht, um alles ein wenig aufzulockern. Ansonsten hat mir das Buch sehr gut gefallen, auch dank des – für ein Sachbuch – lockeren Schreibstils. Wer sich für die Hintergründe von Porsche, mit allen Facetten, interessiert, ist mit diesem hier gut bedient.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich