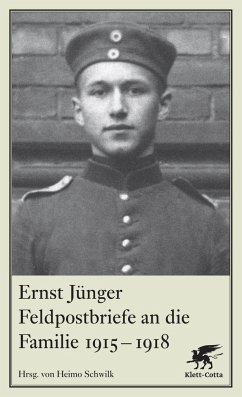

war in seinen Augen durch Aufnahme des westlichen Liberalismus innerlich schwach geworden, der Verlust des Krieges daher kein Zufall. Und die Dolchstoß-Legende spielte für ihn keine ausschlaggebende Rolle. Dem Deutschen Reich habe die zündende mobilisierende Idee gefehlt, die imstande gewesen wäre, der "totalen Mobilmachung" die geeignete ideale Grundlage zu geben. Bestrafung des Attentats auf einen Erzherzog sei kein mitreißender Kriegsgrund für die Menschen gewesen. Die mit romantischen Ideen zu den Fahnen eilende junge Generation aber - so Jüngers These - lernte aus lebendigem Erleben die Radikalität des modernen Krieges und damit zugleich das Wesen des Zeitalters der allumfassenden Technik kennen. Aus ihrem Umkreis könne daher allein die für Deutschland künftig wegweisende Idee geboren werden, die imstande sei, ein besseres neues Deutschland heraufzuführen.

Die deutsche Revolution des Jahres 1918 lehnte Jünger nicht deshalb ab, weil es sich um eine Revolution handelte, sondern weil sie schwächlich, liberal und an westlichen Vorbildern orientiert gewesen sei. Sie habe nicht wirklich mit der Vergangenheit gebrochen und sei so ungemein unblutig und schwächlich verlaufen. Den Putsch von Erich Ludendorff und Adolf Hitler am 9. November 1923 kommentierte er zwar mit Sympathie, war aber überzeugt, daß er zu früh gekommen sei und daß Hitler falsche, nämlich konservative Bundesgenossen gesucht habe. Im Unterschied zum Nationalsozialismus kannte Jünger keine Glorifizierung des einfachen "bodenständigen Landlebens", sondern erblickte in der Großstadt und den städtischen Arbeitern das Zentrum künftiger Entwicklung. Wie die Nationalsozialisten zielte er zwar auch auf die Gewinnung der Arbeiter für die nationale Revolution ab, glorifizierte aber die Dynamik der Maschinen - ähnlich wie die sowjetischen Kommunisten in ihrer Frühzeit.

Unabhängig von seiner Ablehnung des Marxismus, den er als eine Fortbildung des Liberalismus ansah, stellten Männer wie Lenin und Mussolini lange Zeit für ihn Vorbilder an revolutionärer Leidenschaft dar. Im Januar 1927 schreibt er: "Wir besitzen in Europa nur einen Staat, dem das nationalistische Arbeitertum die Form gegeben hat: den italienischen." Wenig später diagnostizierte er jedoch eher eine Art Fortbildung des Liberalismus in Mussolinis Bewegung. In dem großen Essay "Die totale Mobilmachung" (1930) tauchte der Faschismus zusammen mit "Amerikanismus, Zionismus" und der "Bewegung der farbigen Völker" als Indiz für einen "Fortschritt" auf, "den man bisher für undenkbar gehalten hätte", der "sich überschlägt, um nach einem Zirkel der künstlerischen Dialektik seine Bewegung auf einer sehr einfachen Ebene fortzusetzen. Er beginnt, sich die Völker zu unterstellen." In Auseinandersetzung mit Autoren, die das Maschinenzeitalter wegen seiner "entlastenden und befreienden" Wirkung lobten, meinte er polemisch, hier werde Freiheit mit Bequemlichkeit verwechselt.

Der deutsche Zukunftsstaat solle nationalistisch, autoritär und sozialistisch sein, wobei Jünger unter "sozialistisch" die Heraufkunft des Arbeiters als dominanten Typus verstand, nicht das zu emanzipierende Industrieproletariat. Er sah eine Ablösung des bürgerlich-proletarischen Klassenstaates des neunzehnten Jahrhunderts durch den "revolutionär-nationalistischen Staat" voraus, einen Staat, in dem die Wirtschaft den nationalen Interessen vollständig untergeordnet sei und der Klassenkampf damit keine Rolle mehr spiele. Herausgeber Berggötz meint in seinem informativen Nachwort zur "Politischen Publizistik", Jünger habe sich für Wirtschaftsfragen nicht interessiert. Darin lag seine Schwäche - wie die der Nationalsozialisten, von denen er sich aus einem merkwürdigen Grund schließlich löste.

Der Grund oder - genauer gesagt - der Anlaß war die scharfe Distanzierung der NSDAP von einem Anschlag, der am 1. September 1929 auf den Reichstag verübt und auf Sympathisanten der Schleswig-Holsteinischen Landvolkbewegung zurückgeführt wurde. In einem Brief an Ernst von Salomon vom 10. September 1929 schreibt Jünger: "Taten haben das Gute, daß sie zur Stellungnahme zwingen. Hier kommt man mit aktivistischen Phrasen nicht mehr aus. Es ist sehr gut, daß die Gegensätze bereits sichtbar werden, die den Nationalismus in unserem Sinne von der extremem Rechten trennen. Ohne Zweifel wird diese einmal ans Ruder kommen, und erst dann, im Falle eines Sieges, der Hitler, Seldte und Hugenberg, der nur eine Fortsetzung der westlerischen Außenpolitik und der bürgerlichen Innenpolitik bedeuten kann, wird unsere Kampffront ihre wirkliche Bedeutung erlangen." Die von Jünger erhoffte radikale revolutionäre Gesellschaftsordnung würde also weit jenseits der - in seinen Augen viel zu westlerisch gebliebenen - NSDAP beginnen. Wenn er dennoch im Herbst 1933 die "Machtergreifung" positiv aufnahm, so war das vermutlich ein Zugeständnis in der Hoffnung auf die künftige "wahre" Revolution.

Der Herausgeber diskutiert im Nachwort nicht nur Jüngers zwiespältiges Verhältnis zur NSDAP und ihrem "Führer", der ihn dreimal zu einem Gespräch eingeladen hatte, das jedoch nie zustande kam, sondern auch Jüngers relativ "konventionellen" Antisemitismus. Auf der einen Seite hatte Jünger für den Rassenantisemitismus nur Spott übrig, auf der anderen polemisierte er - übrigens ähnlich wie Carl Schmitt - vor allem gegen die assimilierten deutschen Juden, die sich zum größten Teil konservativ präsentieren. Jünger sprach den in Deutschland lebenden Juden eindeutig das Recht ab, Deutsche zu sein: "Für den Juden gibt es jedoch nur eine dauerhafte Position, nur einen Tempel Salomonis, und das ist die jüdische Orthodoxie, die ich begrüßen muß. Ohne Zweifel wird sie in demselben Maße an Boden zurückgewinnen, in dem der Nationalismus der europäischen Völker an Wucht gewinnt." Er stellte die hier lebenden Juden vor die Alternative, "entweder Jude zu sein oder nicht zu sein". Es bleibt offen, ob er damit das Wohnrecht dieser orthodoxen Juden in Deutschland in Frage stellte. Zunächst stellte diese Formulierung nur eine radikale Ablehnung der Assimilation dar.

Eine Nähe zum Nationalsozialismus könnte andererseits aus der häufigsten Verwendung des Wortes "Blut" geschlossen werden. Das symbolträchtige Wort ist aber bei ihm keineswegs im Sinne von Rasse gemeint. Es deutet eher eine emotionale Gemeinschaftsbeziehung an: "Das Blut ist tiefer als alles, was man darüber sagen und schreiben mag. Seine dunklen und hellen Schwingungen zaubern jene Melodien hervor, die uns betrübt oder glücklich stimmen. Sie ziehen uns hin zu Personen, Landschaften und Dingen, oder sie stoßen von ihnen zurück. Jenes Etwas, jenes Mehr, das sich uns preisgibt in den Umrissen eines Gebirges, der Linienführung der Ebene, dem Spiele der Wolken des Himmels, dem Lachen eines Menschen . . . jener Akzent, den das Leben mit traumhafter Sicherheit allen Dingen gibt, er wird durch die Art und Eigenart des Blutes bestimmt . . . symbolisch und tief" (29. April 1926). Die Anrufung des Blutes tauchte immer wieder in seinen Texten auf, oft auch im Zusammenhang mit dem Blut, das Kameraden füreinander im Krieg vergossen hatten. Es war eher ein Gemeinschaftserleben als auf "Blutsverwandtschaft" gegründet.

Der Herausgeber verdeutlicht eine gewisse Entwicklung, die Jünger zwischen 1919 und 1933 vom revolutionären Nationalisten und Publizisten zum subtil beobachtenden Literaten durchmachte. Es bleibt jedoch die Tatsache bestehen, daß Jünger noch 1932 an die Heraufkunft eines Zukunftsstaates glaubte, der die "totale Mobilmachung" zum verbindlichen Prinzip machen werde; dann werde die Politik - in Umkehrung des berühmten Satzes von Clausewitz - die "Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln" sein. Wie Oswald Spengler waren ihm die Nationalsozialisten bis 1933 zu friedliebend und zu legalistisch. Erst die Erfahrung der nationalsozialistischen Herrschaft und des Zweiten Weltkrieges korrigierte Jüngers Auffassung. In seiner noch vor Kriegsende 1945 verfaßten "Friedensschrift" heißt es: "Die Welt ist auf den Triumph der Freiheit angelegt." Jünger legte einen weiten Weg bis zu dieser Einsicht zurück, aber durch seinen Mut, die "Friedensschrift" zu schreiben und noch vor dem deutschen Zusammenbruch in Abschriften zu verbreiten, bewies er seine Glaubwürdigkeit.

IRING FETSCHER

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.11.2001

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.11.2001