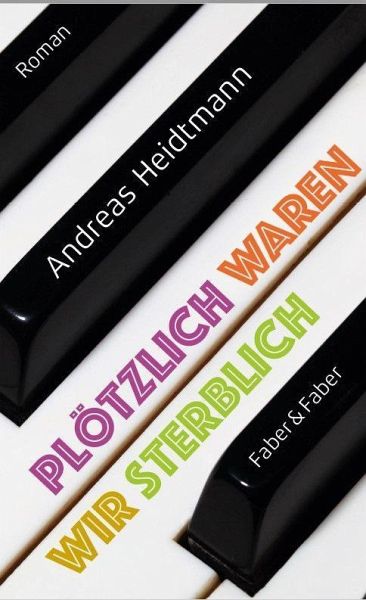

Plötzlich waren wir sterblich

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

14,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

7 °P sammeln!

Die Leichtigkeit der gemeinsamen Sommerabende trügt: Während aus den Radios Discobeats tönen und das Glitzern der 1970er Jahre allgegenwärtig scheint, fühlt sich Ben Schneider am falschen Ort. Er weiß, dass die Träume seiner Freunde in einem kleinen Ort im Ruhrgebiet nicht seine Träume sind. Dennoch haben alle eines gemeinsam: sie wollen bald raus. Nur eben anders. Wann immer es geht, setzt er sich ans Klavier und schreibt Songs. Aber er spielt auch Beethoven und Chopin und verliebt sich in Rebecca und erkennt, welche tiefen Gräben bestehen zwischen einem, der dem Arbeitermilieu entwa...

Die Leichtigkeit der gemeinsamen Sommerabende trügt: Während aus den Radios Discobeats tönen und das Glitzern der 1970er Jahre allgegenwärtig scheint, fühlt sich Ben Schneider am falschen Ort. Er weiß, dass die Träume seiner Freunde in einem kleinen Ort im Ruhrgebiet nicht seine Träume sind. Dennoch haben alle eines gemeinsam: sie wollen bald raus. Nur eben anders. Wann immer es geht, setzt er sich ans Klavier und schreibt Songs. Aber er spielt auch Beethoven und Chopin und verliebt sich in Rebecca und erkennt, welche tiefen Gräben bestehen zwischen einem, der dem Arbeitermilieu entwachsen, und einer, die aus bürgerlicher Familie stammt, wo man Brahms zum Abendessen hört. Eine Band zu gründen, um die Stumpfheit der Zeit und des Milieus zu überwinden, ist sicher keine schlechte Idee. Wird Ben der Ausstieg aus dem Alten und der Aufstieg zu etwas Neuem gelingen? Davon erzählt Andreas Heidtmann in seinem zweiten großen Roman.