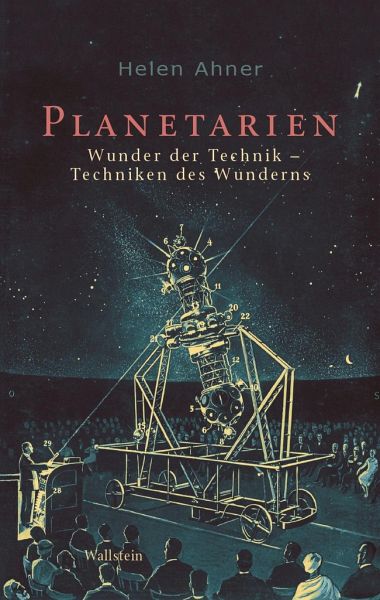

Planetarien

Wunder der Technik - Techniken des Wunderns

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

38,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Diese Kulturgeschichte des Planetariums erkundet das ambivalente Gefühl des Wunderns - und wie es den Blick auf die Welt veränderte.Der Traum von der Eroberung des Weltraums inspiriert bis heute Wissenschaft und Technik, Kunst und Populärkultur. Der Erfüllung dieses Traums wähnten sich die Menschen ein Stück näher, die Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten Planetarien der Welt besuchten. Die ersten öffentlichen Planetariumsvorführungen im Jahr 1924 entfachten eine regelrechte Planetariumseuphorie und zogen das Publikum in den Bann der Sterne.In ihrer Kulturgeschichte des Planetariums...

Diese Kulturgeschichte des Planetariums erkundet das ambivalente Gefühl des Wunderns - und wie es den Blick auf die Welt veränderte.Der Traum von der Eroberung des Weltraums inspiriert bis heute Wissenschaft und Technik, Kunst und Populärkultur. Der Erfüllung dieses Traums wähnten sich die Menschen ein Stück näher, die Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten Planetarien der Welt besuchten. Die ersten öffentlichen Planetariumsvorführungen im Jahr 1924 entfachten eine regelrechte Planetariumseuphorie und zogen das Publikum in den Bann der Sterne.In ihrer Kulturgeschichte des Planetariums spürt Helen Ahner den Gefühlen, Wahrnehmungen und Erzählungen nach, die mit der Einrichtung der Planetarien in München, Jena, Wien und Hamburg einhergingen. Im Fokus stehen dabei die Technik-, Natur-, Körper- und Transzendenzerfahrungen, die den Planetariumsbesuch so besonders machten. Auf der Basis von über 900 Quellen zeigt sie, wie Planetarien zu Orten wurden, an denen sich Wissen, Wahrnehmen undWundern verbanden und an denen die Menschen lernten, was es hieß, sich modern zu fühlen.