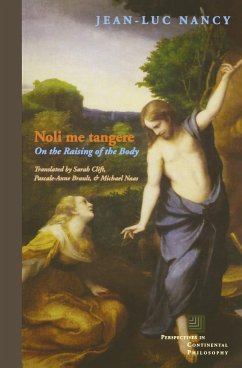

Christian parables have retained their force well beyond the sphere of religion; indeed, they share with much of modern literature their status as a form of address: "Who hath ears to hear, let him hear." There is no message without there first being--or, more subtly, without there also being in the message itself--an address to a capacity or an aptitude for listening. This is not an exhortation of the kind "Pay attention!" Rather, it is a warning: if you do not understand, the message will go away. The scene in the Gospel of John in which the newly risen Christ enjoins the Magdalene, "Noli me tangere," a key moment in the general parable made up of his life, is a particularly good example of this sudden appearance in which a vanishing plays itself out. Resurrected, he speaks, makes an appeal, and leaves. "Do not touch me." Beyond the Christ story, this everyday phrase says something important about touching in general. It points to the place where touching must not touch in order to carry out its touch (its art, its tact, its grace). The title essay of this volume is both a contribution to Nancy's project of a "deconstruction of Christianity" and an exemplum of his remarkable writings on art, in analyses of "Noli me tangere" paintings by such painters as Rembrandt, Dürer, Titian, Pontormo, Bronzino, and Correggio. It is also in tacit dialogue with Jacques Derrida's monumental tribute to Nancy's work in Le toucher--Jean-Luc Nancy. For the English-language edition, Nancy has added an unpublished essay on the Magdalene and the English translation of "In Heaven and on the Earth," a remarkable lecture he gave in a series designed to address children between six and twelve years of age. Closely aligned with his entire project of "the deconstruction of Christianity, '" this lecture may give the most accesible account of his ideas about God.

Jean-Luc Nancy denkt über Bildfindungen des "Noli me tangere" nach und zeigt sich dabei als rhetorisch exzellent geschulter Prediger

Warum in Gottes Namen kommt eine der Erzählungen von der Auferstehung Christi in der Bibel ausgerechnet in dem Gleichnis daher, das Maria Magdalena auf einen Gärtner treffen lässt? Weil, so Jean-Luc Nancy, ein Gleichnis der einzig angemessene Modus für die Offenbarung des christlichen Mysteriums ist: Es verweigert demjenigen, der nicht sieht oder nicht sehen will, seine Bedeutung. Es "spricht nur zu dem, der es bereits verstanden hat", denn es erzählt die gleiche Wahrheit noch einmal, nur ein wenig anders. Es allein ist in der Lage, vom Leben Christi so zu berichten, wie es war: eine sukzessive sich enthüllende Darlegung von Wahrheit, in der Zeichen und Bedeutung in eins fallen. Christus ist diese Wahrheit, er inkorporiert sie. Das Gleichnis von der Auferstehung lässt vor dem Auge des Sehenden einen Sinn erscheinen, der sich in der Wiederholung verschiebt, weil sich in ihm ein Verschwinden vollzieht.

Nancy erscheint die berühmte Szene des "Noli me tangere" als geradezu prototypisch für die unaufhaltsame Dynamik der Verschiebung und des Sich-Entziehens, die den tiefsten semantischen Kern der Auferstehung als einer unendlichen Verlängerung des Todes ausmacht. In der Noli-me-tangere-Szene spricht Jesus, "um mitzuteilen, dass er da ist und dass er gleich gehen wird. Er spricht, um dem anderen zu sagen, dass er nicht dort ist, wo man ihn wähnt, dass er bereits anderswo ist, aber dennoch sehr wohl gegenwärtig: hier, doch nicht hier selbst." Die Auferstehung wie das Mysterium christlichen Glaubens überhaupt besteht für Nancy in einer ganzen Reihe solcher nicht auflösbarer Paradoxa, die etwa vom Gläubigen fordern, gleichzeitig dem Imperativ "Nehmet hin und esset. Dies ist mein Leib" wie dem Verbot "Rühr mich nicht an" zu folgen.

Der auferstandene Leib Christi darf nicht berührt werden, und er kann nicht berüht werden, weil er sich zurückzieht, sich in die Vertikale entzieht. Wer ihn dennoch festhalten wollte, würde hiermit signalisieren, dass er nichts verstanden hat. Im "Noli me tangere" präsentiert sich Christus als Fortgehender, als im Stadium einer ultimativen Übergänglichkeit Befindlicher. Darum verkennt Maria Magdalena ihn und meint, es sei der Gärtner: Er tritt als eigentlich schon Abwesender auf; er ist derselbe Bekannte, der jetzt schon nicht mehr der Selbe ist.

Im Mittelteil seines geistreichen Essays, der sich streckenweise wie ein Paralleltext zu Glenn Mosts wunderbarem Buch über den Ungläubigen Thomas liest, thematisiert Nancy ein darstellerisches Problem: Wie soll man diese "subtilste Szene" der Uneigentlichkeit malen? Vielleicht wie Rembrandt, der den "unmöglichen Kontakt von Tag und Nacht" zur Metapher für die Unmöglichkeit der Begegnung zwischen Maria Magdalena und dem Auferstandenen werden lässt, zur Chiffre für ihre "Tangente ohne Kontakt", ihre "intimitätslose Nähe"? Oder wie Pontormo und Bronzino, die die kategoriale Distanz und Verweigerung des Berührtwerdens zeigen, indem sie ihre Protagonisten in der figura serpentinata als sich schlangenhaft Windende geben?

Auch hier wird ein Paradox ins Bild gesetzt: Nur im fiktiven künstlerischen Raum berühren sich die Farbflächen durch die Überschneidung der Figuren, nicht im dreidimensional zu denkenden Ereignisraum des Bildes. Dieser malerische Kunstgriff auf der zweidimensionalen Leinwand führt dem Betrachter die faktische Unmöglichkeit der Berührung zwischen einem verherrlichten und einem sinnlichen Körper vor Augen, indem er sich als Kunstgriff decouvriert. Damit aber wird die Malerei selbst zu einem Gleichnis ihres Bildthemas "Auferstehung", indem sie "die Anwesenheit einer Abwesenheit als Abwesenheit intensiv", im Sinne von: für den Betrachter sinnlich erfahrbar, macht.

Erst als Christus sie mit ihrem Namen anspricht, vollzieht sich die Konversion der Maria Magdalena zur Wahrheit. Und die einzig mögliche Antwort auf eine sich entziehende Wahrheit ist, ihr nachzufolgen, mit ihr aufzubrechen, um sie den Zurückgebliebenen zu verkünden. Maria Magdalena ist von dieser Wahrheit, der sie sich als Liebende genähert hat, berührt und zugleich abgestoßen, denn Christus hält sie mit deutlichen Worten auf Distanz: "Noli: Möchte nicht, denk nicht daran. Du hältst nichts, du kannst nichts halten noch festhalten, und dies ist, was du lieben und wissen musst. Eben dies ist ein Wissen aus Liebe. Liebe, was dir entkommt, liebe den, der fortgeht. Liebe, dass er fortgeht." In diesem sprachlichen Duktus, von Christoph Dittrich meisterhaft ins Deutsche übertragen, präsentiert sich einer der letzten Maître-Penseurs der Postmoderne als rhetorisch überaus geschulter Prediger. Er kostet die Worte in ihrer ganzen Sinnenfülle aus und gewährt dem, der Augen hat zu lesen und Ohren hat zu hören, in seinem Text eine geistvolle Offenbarung über Kunst und Glauben.

CHRISTINE TAUBER

Jean-Luc Nancy: "Noli me tangere". Aus dem Französischen von Christoph Dittrich. diaphanes Verlag, Berlin 2009. 80 S., br., Abb., 12,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main