Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

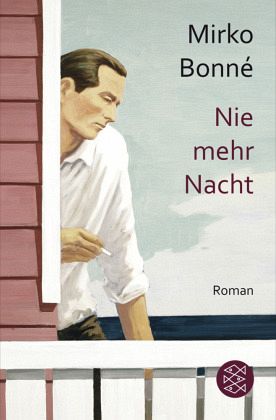

»Der Glücksfall eines schwebend leichten Romans von großer Tiefe.« Die Jury des Deutschen Buchpreises 2013Markus Lee reist in die Normandie, um alte Brücken zu zeichnen, die bei der Landung der Alliierten im Sommer 1944 eine entscheidende Rolle spielten. Begleitet wird er von seinem Neffen Jesse, dessen bester Freund mit seiner Familie ein abgeschiedenes Strandhotel an der französischen Küste hütet. In der entrückten Atmosphäre des Hotels entwickelt sich der geplante Aufenthalt zu einer Lebenskrise und Auszeit, die nicht nur für Markus Lee zum Wendepunkt wird ... 'Nie mehr Nacht' is...

»Der Glücksfall eines schwebend leichten Romans von großer Tiefe.«

Die Jury des Deutschen Buchpreises 2013

Markus Lee reist in die Normandie, um alte Brücken zu zeichnen, die bei der Landung der Alliierten im Sommer 1944 eine entscheidende Rolle spielten. Begleitet wird er von seinem Neffen Jesse, dessen bester Freund mit seiner Familie ein abgeschiedenes Strandhotel an der französischen Küste hütet. In der entrückten Atmosphäre des Hotels entwickelt sich der geplante Aufenthalt zu einer Lebenskrise und Auszeit, die nicht nur für Markus Lee zum Wendepunkt wird ...

'Nie mehr Nacht' ist eine hinreißende Roadnovel, ein raffinierter Künstlerroman und die Geschichte einer Liebe, die den Leser auf den Spuren von Orpheus und Eurydike in die Unterwelt und wieder zurück ans Tageslicht führt.

Shortlist des Deutschen Buchpreises 2013

Die Jury des Deutschen Buchpreises 2013

Markus Lee reist in die Normandie, um alte Brücken zu zeichnen, die bei der Landung der Alliierten im Sommer 1944 eine entscheidende Rolle spielten. Begleitet wird er von seinem Neffen Jesse, dessen bester Freund mit seiner Familie ein abgeschiedenes Strandhotel an der französischen Küste hütet. In der entrückten Atmosphäre des Hotels entwickelt sich der geplante Aufenthalt zu einer Lebenskrise und Auszeit, die nicht nur für Markus Lee zum Wendepunkt wird ...

'Nie mehr Nacht' ist eine hinreißende Roadnovel, ein raffinierter Künstlerroman und die Geschichte einer Liebe, die den Leser auf den Spuren von Orpheus und Eurydike in die Unterwelt und wieder zurück ans Tageslicht führt.

Shortlist des Deutschen Buchpreises 2013

Bonné, MirkoMirko Bonné, geboren 1965 in Tegernsee, lebt in Hamburg. Neben Übersetzungen von u. a. Sherwood Anderson, Robert Creeley, E. E. Cummings, Emily Dickinson, John Keats und William Butler Yeats veröffentlichte er bislang fünf Romane und fünf Gedichtbände sowie Aufsätze und Reisejournale. Für sein Werk wurde Mirko Bonné vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Ernst Willner-Preis (2002), dem Prix Relay du Roman d'Evasion (2008) und dem Marie Luise Kaschnitz-Preis (2010).

Produktdetails

- Fischer Taschenbücher 3057

- Verlag: FISCHER Taschenbuch

- Artikelnr. des Verlages: 1018813

- 1. Auflage

- Seitenzahl: 368

- Erscheinungstermin: 20. Januar 2015

- Deutsch

- Abmessung: 190mm x 128mm x 19mm

- Gewicht: 275g

- ISBN-13: 9783596030576

- ISBN-10: 3596030579

- Artikelnr.: 40839596

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

Florian Kessler eröffnet seine Rezension von Mirko Bonnés neuem Roman mit einem Geständnis: Nie zuvor habe er auch nur eine Seite des Autors gelesen, zu "penetrant wohltemperiert" klang ihm, was seine Kritikerkollegen über dessen Stil zu berichten wussten, zu einhellig war ihm der Applaus. Das war ein großer Fehler, meint er jetzt, "Nie mehr Nacht" hat ihn von seiner Skepsis kuriert. Bonné stupst einen zwar sehr sachte in die Geschichte, erklärt der Rezensent, er lullt einen ein, aber schließlich findet man sich mit dem eigentlich "grundverzweifelten Icherzähler" Markus Lee in einer existenziellen Notlage wieder, die man nicht hat kommen sehen, warnt Kessler. Lee verleugnet seine Trauer um die grade gestorbene Schwester, bis er sich in der Einsamkeit eines abrissbereiten Hotels in der Normandie selbst aufzulösen droht, fasst der Rezensent zusammen, der sich fortan als Fan versteht.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.08.2013

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.08.2013Vom Horizont der Erinnerung umschlossen

Mirko Bonnés neuer Roman "Nie mehr Nacht" nimmt das Motiv der Geschwisterliebe mit aller Konsequenz auf

Mirko Bonnés letzter Roman, "Wie wir verschwinden" (2009) spielte in Frankreich; der neue Roman "Nie mehr Nacht" hat zum wesentlichen Teil denselben Schauplatz. Und doch bleiben beide Bücher unverwechselbar. Im Roman von 2009 sind die mehrfachen Hinweise auf den "Mythos des Sisyphos" von Albert Camus ein wichtiges Indiz: Die Philosophie des Absurden wirft ihre Schlaglichter auf die Handlung. Eine absolute Verneinung der Welt schlägt um in die absolute Bejahung. Einen ähnlichen Entwurf finden wir im neuen Roman wieder. Aber Handlung und historische Hintergrundsituation

Mirko Bonnés neuer Roman "Nie mehr Nacht" nimmt das Motiv der Geschwisterliebe mit aller Konsequenz auf

Mirko Bonnés letzter Roman, "Wie wir verschwinden" (2009) spielte in Frankreich; der neue Roman "Nie mehr Nacht" hat zum wesentlichen Teil denselben Schauplatz. Und doch bleiben beide Bücher unverwechselbar. Im Roman von 2009 sind die mehrfachen Hinweise auf den "Mythos des Sisyphos" von Albert Camus ein wichtiges Indiz: Die Philosophie des Absurden wirft ihre Schlaglichter auf die Handlung. Eine absolute Verneinung der Welt schlägt um in die absolute Bejahung. Einen ähnlichen Entwurf finden wir im neuen Roman wieder. Aber Handlung und historische Hintergrundsituation

Mehr anzeigen

liegen in beiden Romanen weit auseinander.

In "Nie mehr Nacht" sollen Kriegsereignisse im Sommer 1944, genauer die Landung alliierter Truppen und die Kämpfe in der Normandie, künstlerisch neu dokumentiert werden. Markus Lee, von dem schon Skizzen von Brücken in Hamburg, St. Petersburg, Rio de Janeiro und New York bekanntgeworden sind, wird von seinem Schulfreund Kevin beauftragt, für ein Großprojekt seines Magazins Skizzen von Brücken zu zeichnen, um die besonders erbittert gekämpft worden war. Mit dem Sohn seiner Schwester Ira, seinem Neffen Jesse, der vorerst noch ganz in Smartphone, Playstation und Computerspiele vernarrt ist, fährt er an die Atlantikküste. Sie nehmen Quartier im heruntergekommenen Hotel "L'Angleterre", das nur noch von der Familie des dänischen Vogelbeobachters Ove Juhl bewohnt und zugleich gewartet wird.

Ira, einst eine weltläufige Frau von ungewöhnlicher Bildung, hatte nach der Geburt ihres Sohnes, als dessen Vater sie einen nach England übersiedelten Israeli angab, zunehmend den Boden unter den Füßen verloren und war, vollgepumpt mit Medikamenten, allen Freunden und schließlich auch ihrer Familie "abhandengekommen". Sie stirbt, und der Verlust der Schwester bedrückt Markus so stark, dass er den Auftrag seines Freundes Kevin nur widerwillig annimmt und an der Atlantikküste in schwere Depressionen fällt. Rätselhaft für den Leser bleibt das Ausmaß seiner Selbstpreisgabe: Er lässt sein Studio in Hamburg vermieten, wirft seine persönlichen Dokumente in den Mülleimer, möchte "sich auflösen, verschwinden". Er scheint Iras Weg der Selbstauslöschung gehen zu wollen.

Bonnés Erzählstil vernetzt ständig die verschiedensten Zeit- und Geschehensebenen, so dass die konkrete Handlung von einem weiten Horizont der Erinnerungen umschlossen ist. Das führt manchmal auf Schauplätze, für die das Interesse des Lesers nachlässt, öffnet andererseits einen breiten kulturellen Resonanzraum, in dem Hinweise auf Sisleys Bilder von der Seine-Überschwemmung des Jahres 1876 und auf Bücher Prousts oder Hemingways wie selbstverständlich wirken. Markus' Lieblingsbuch ist Gottfried Kellers "Der grüne Heinrich", und nicht zufällig gab Bonné seinem Protagonisten den Nachnamen von Heinrich Lee. Lee, McCoy Lee, ist aber auch der Name des jungen Lastensegelfliegers der Royal Air Force, der im Sommer 1944 die Erstürmung der Pegasusbrücke in der Normandie miterlebte und dessen Buch Markus seinem Neffen zur Lektüre empfiehlt. Der Autor Bonné liebt offenbar den Reiz der spielerischen Verknüpfung.

Bei einer Fahrt nach Bayeux besucht Markus mit Jesse einen Laden für Computerspiele und entdeckt auf einer Bilderwand ein Foto, das zwei Frauen am Strand zeigt: Wange an Wange. Eine der Frauen sah aus wie Ira. Die Kassiererin glaubt, die Frau neben Ira zu kennen. Nun spannt der Erzähler den auf den Fortgang wartenden Leser ein wenig auf die Folter. Zunächst fährt Annik, die Sekretärin des Autohändlers und Hotelbesitzers namens Flaubert Markus zu einer Frau, die auf dem Foto neben Ira zu sehen war. Diese Frau aber erkennt neben sich nicht Ira, sondern eine in Cherbourg bei einer Fährgesellschaft arbeitende Frau. Auf ihre Fährte begibt sich Markus nun. Dieser Frau fällt im Roman eine Schlüsselrolle zu.

Lilith, auch kein anspielungsarmer Name, heißt diese Frau in Cherbourg. Aber zunächst muss noch von einer der bewegendsten Szenen diese Romans gesprochen werden. Die Sekretärin Annik fährt Markus zum deutschen Soldatenfriedhof von La Combe, auf dem ihr deutscher Großvater, der nur neunzehn Jahre alt wurde, begraben liegt. Die Platten der Hauptwege zwischen den Grasflächen bedecken die eigentlichen Gräber, so dass die Besucher über sie hinwegschreiten müssen. Die nüchterne Zahl von mehr als einundzwanzigtausend Begrabenen beschwört übergroß das Bild vom Schnitter Tod. Noch am Tage vor seinem Tod habe Manfred Kreher, so berichtet Annik, "taumelnd vor Freude" die Nachricht von der Geburt seiner Tochter empfangen.

Markus erhält einen Brief von Lilith, in dem sie sich als Elsässerin vorstellt und ihm gesteht, vieles über seine Suche nach der Gefährtin seiner Schwester erfahren zu haben. Die Abwrackung eines außer Dienst gestellten Fährschiffes, das zur Demontage von Cherbourg nach Bremerhaven überführt werde, stehe bevor; sie gehöre zum Begleitpersonal. Sie weiß vom Verkauf seines alten Mercedes an den Autohändler und macht ihm den Vorschlag, mit nach Deutschland zu fahren. Markus stimmt zu und findet sich in Cherbourg ein. Die Überfahrt nach Bremerhaven, mit einem Minimum an Besatzung, wird für ihn zu einer Rückkehr ins fast schon weggeworfene Leben. Lilith ist nicht Ira, aber sie ist ihr ähnlich, sie kann die geliebte Schwester ersetzen. Als das Schiff zum Abwracken in Bremerhaven übergeben wird, sind die Lebensgeister von Markus wieder erwacht: Lilith und er sind Liebende geworden.

Nach dem Muster des analytischen Dramas wie des Spannungsromans setzt Mirko Bonné die Auflösung an den Schluss, aber was schließlich alles enthüllt wird, sei hier im Einzelnen nicht verraten. Bonné hat den Mut, das alte literarische Motiv des Inzests, genauer der Geschwisterliebe, mit aller Konsequenz aufzunehmen. Obwohl keine absolute Gewissheit besteht, dass Markus wirklich Jesses Vater ist, wird die früh beginnende inzestuöse Beziehung nicht verschwiegen. "Nie mehr Nacht" ist der geglückte Versuch, ein wahrlich traditionsbeschwertes Motiv in die Gegenwart zu versetzen, und zwar in der Gestalt Iras mit all seiner tragischen Unerbittlichkeit. Mirko Bonné ist mit seinem neuen Roman ein Wagnis eingegangen, wie es zur Zeit nur wenige unserer Romanautoren auf sich nehmen.

WALTER HINCK

Mirko Bonné: "Nie mehr Nacht". Roman.

Schöffling Verlag, Frankfurt am Main 2013. 259 S., geb. 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

In "Nie mehr Nacht" sollen Kriegsereignisse im Sommer 1944, genauer die Landung alliierter Truppen und die Kämpfe in der Normandie, künstlerisch neu dokumentiert werden. Markus Lee, von dem schon Skizzen von Brücken in Hamburg, St. Petersburg, Rio de Janeiro und New York bekanntgeworden sind, wird von seinem Schulfreund Kevin beauftragt, für ein Großprojekt seines Magazins Skizzen von Brücken zu zeichnen, um die besonders erbittert gekämpft worden war. Mit dem Sohn seiner Schwester Ira, seinem Neffen Jesse, der vorerst noch ganz in Smartphone, Playstation und Computerspiele vernarrt ist, fährt er an die Atlantikküste. Sie nehmen Quartier im heruntergekommenen Hotel "L'Angleterre", das nur noch von der Familie des dänischen Vogelbeobachters Ove Juhl bewohnt und zugleich gewartet wird.

Ira, einst eine weltläufige Frau von ungewöhnlicher Bildung, hatte nach der Geburt ihres Sohnes, als dessen Vater sie einen nach England übersiedelten Israeli angab, zunehmend den Boden unter den Füßen verloren und war, vollgepumpt mit Medikamenten, allen Freunden und schließlich auch ihrer Familie "abhandengekommen". Sie stirbt, und der Verlust der Schwester bedrückt Markus so stark, dass er den Auftrag seines Freundes Kevin nur widerwillig annimmt und an der Atlantikküste in schwere Depressionen fällt. Rätselhaft für den Leser bleibt das Ausmaß seiner Selbstpreisgabe: Er lässt sein Studio in Hamburg vermieten, wirft seine persönlichen Dokumente in den Mülleimer, möchte "sich auflösen, verschwinden". Er scheint Iras Weg der Selbstauslöschung gehen zu wollen.

Bonnés Erzählstil vernetzt ständig die verschiedensten Zeit- und Geschehensebenen, so dass die konkrete Handlung von einem weiten Horizont der Erinnerungen umschlossen ist. Das führt manchmal auf Schauplätze, für die das Interesse des Lesers nachlässt, öffnet andererseits einen breiten kulturellen Resonanzraum, in dem Hinweise auf Sisleys Bilder von der Seine-Überschwemmung des Jahres 1876 und auf Bücher Prousts oder Hemingways wie selbstverständlich wirken. Markus' Lieblingsbuch ist Gottfried Kellers "Der grüne Heinrich", und nicht zufällig gab Bonné seinem Protagonisten den Nachnamen von Heinrich Lee. Lee, McCoy Lee, ist aber auch der Name des jungen Lastensegelfliegers der Royal Air Force, der im Sommer 1944 die Erstürmung der Pegasusbrücke in der Normandie miterlebte und dessen Buch Markus seinem Neffen zur Lektüre empfiehlt. Der Autor Bonné liebt offenbar den Reiz der spielerischen Verknüpfung.

Bei einer Fahrt nach Bayeux besucht Markus mit Jesse einen Laden für Computerspiele und entdeckt auf einer Bilderwand ein Foto, das zwei Frauen am Strand zeigt: Wange an Wange. Eine der Frauen sah aus wie Ira. Die Kassiererin glaubt, die Frau neben Ira zu kennen. Nun spannt der Erzähler den auf den Fortgang wartenden Leser ein wenig auf die Folter. Zunächst fährt Annik, die Sekretärin des Autohändlers und Hotelbesitzers namens Flaubert Markus zu einer Frau, die auf dem Foto neben Ira zu sehen war. Diese Frau aber erkennt neben sich nicht Ira, sondern eine in Cherbourg bei einer Fährgesellschaft arbeitende Frau. Auf ihre Fährte begibt sich Markus nun. Dieser Frau fällt im Roman eine Schlüsselrolle zu.

Lilith, auch kein anspielungsarmer Name, heißt diese Frau in Cherbourg. Aber zunächst muss noch von einer der bewegendsten Szenen diese Romans gesprochen werden. Die Sekretärin Annik fährt Markus zum deutschen Soldatenfriedhof von La Combe, auf dem ihr deutscher Großvater, der nur neunzehn Jahre alt wurde, begraben liegt. Die Platten der Hauptwege zwischen den Grasflächen bedecken die eigentlichen Gräber, so dass die Besucher über sie hinwegschreiten müssen. Die nüchterne Zahl von mehr als einundzwanzigtausend Begrabenen beschwört übergroß das Bild vom Schnitter Tod. Noch am Tage vor seinem Tod habe Manfred Kreher, so berichtet Annik, "taumelnd vor Freude" die Nachricht von der Geburt seiner Tochter empfangen.

Markus erhält einen Brief von Lilith, in dem sie sich als Elsässerin vorstellt und ihm gesteht, vieles über seine Suche nach der Gefährtin seiner Schwester erfahren zu haben. Die Abwrackung eines außer Dienst gestellten Fährschiffes, das zur Demontage von Cherbourg nach Bremerhaven überführt werde, stehe bevor; sie gehöre zum Begleitpersonal. Sie weiß vom Verkauf seines alten Mercedes an den Autohändler und macht ihm den Vorschlag, mit nach Deutschland zu fahren. Markus stimmt zu und findet sich in Cherbourg ein. Die Überfahrt nach Bremerhaven, mit einem Minimum an Besatzung, wird für ihn zu einer Rückkehr ins fast schon weggeworfene Leben. Lilith ist nicht Ira, aber sie ist ihr ähnlich, sie kann die geliebte Schwester ersetzen. Als das Schiff zum Abwracken in Bremerhaven übergeben wird, sind die Lebensgeister von Markus wieder erwacht: Lilith und er sind Liebende geworden.

Nach dem Muster des analytischen Dramas wie des Spannungsromans setzt Mirko Bonné die Auflösung an den Schluss, aber was schließlich alles enthüllt wird, sei hier im Einzelnen nicht verraten. Bonné hat den Mut, das alte literarische Motiv des Inzests, genauer der Geschwisterliebe, mit aller Konsequenz aufzunehmen. Obwohl keine absolute Gewissheit besteht, dass Markus wirklich Jesses Vater ist, wird die früh beginnende inzestuöse Beziehung nicht verschwiegen. "Nie mehr Nacht" ist der geglückte Versuch, ein wahrlich traditionsbeschwertes Motiv in die Gegenwart zu versetzen, und zwar in der Gestalt Iras mit all seiner tragischen Unerbittlichkeit. Mirko Bonné ist mit seinem neuen Roman ein Wagnis eingegangen, wie es zur Zeit nur wenige unserer Romanautoren auf sich nehmen.

WALTER HINCK

Mirko Bonné: "Nie mehr Nacht". Roman.

Schöffling Verlag, Frankfurt am Main 2013. 259 S., geb. 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

»Nie mehr Nacht ist der Glücksfall eines schwebend leichten Romans von großer Tiefe.« Jury-Begründung zur Nominierung zum Deutschen Buchpreis 2013 (Shortlist)»Der Autor erweist sich als behutsamer, leiser Entdecker von verdrängter Schuld und vergessenen Opfern.« Ursula März / Deutschlandradio Kultur»Bonné ist mit seinem neuen Roman ein Wagnis eingegangen, wie es zur Zeit nur wenige unserer Romanautoren auf sich nehmen.« Walter Hinck / Frankfurter Allgemeine Zeitung»Geschickt vernetzt Bonné verschiedene Zeit-, Wirklichkeits- und Identitätsebenen zu einem spannungsreichen analytischen Drama. Ein gelungenes literarisches Wagnis!« Renée Zucker / rbb Quergelesen»Eine große Stärke des Romans liegt in den mit Bedacht gewählten und poetisch geschilderten Schauplätzen, an denen der Held seine Einsamkeit leben kann.« Ulrike Sarkány / NDR Kultur»Dieser Autor repräsentiert mitsamt seinen Arbeiten eine Literatur, von der man mehr haben möchte. Denn dieser Mirko Bonné ist ein geborener Erzähler.« Peter Henning / WDR 3 Gutenbergs Welt»Selten in letzter Zeit gab es ein derart ernsthaft konzentriertes Buch, selten eines, das den Leser so entschlossen mitnimmt in die Mitte seines Geheimnisses.« Jochen Jung / Der Tagesspiegel»Ein ganz großartiger Schriftsteller, der Assoziationsräume öffnet, die weit in die Literaturgeschichte hereinragen.«Maike Albath / Deutschlandfunk Büchermarkt

Gebundenes Buch

Bonjour Tristesse

«Der grüne Heinrich», Gottfried Kellers berühmter Bildungsroman, hat offensichtlich als Grundmuster Pate gestanden bei «Nie mehr Nacht» von Mirko Bonné, er wird auffallend häufig erwähnt in der Geschichte von Markus Lee, und …

Mehr

Bonjour Tristesse

«Der grüne Heinrich», Gottfried Kellers berühmter Bildungsroman, hat offensichtlich als Grundmuster Pate gestanden bei «Nie mehr Nacht» von Mirko Bonné, er wird auffallend häufig erwähnt in der Geschichte von Markus Lee, und auch Heinrich heißt ja mit Nachnamen «Lee», sicher kein Zufall. Gemeinsam ist beiden Romanen, dass ihre Helden an ihrer Selbstverwirklichung scheitern, die gesellschaftlichen Ansprüche nicht erfüllen können, also an den Hürden scheitern, die ihnen eben diese Gesellschaft in den Weg stellt, was ja, genauer betrachtet, ein geradezu klassisches Dilemma darstellt. Das dann auch folgerichtig zu einem tragischen Ende führen muss, dem Keller seinerzeit durch eine weniger pessimistisch erscheinende Überarbeitung seines Romans begegnete, Bonné, indem er ganz am Ende zumindest einen hoffnungsvollen Ausgang seiner Geschichte andeutet.

Schon der Romantitel weist auf Tragik hin, einen düsteren Schatten, der über die Geschichte fällt, der Selbstmord der hochgradig depressiven Schwester des Ich-Erzählers, die einen unehelichen Sohn mit unbekanntem Vater zurücklässt. Vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Reise mit dem Neffen in die Normandie, zum Schauplatz des D-Day, der Landung der Alliierten in Frankreich am 6. Juni 1944, erzählt der Autor in vielen Rückblenden seine Geschichte, in der ein inzestuöses Verhältnis der Geschwister angedeutet wird, was beim Leser zeitweise sogar den Verdacht aufkommen lässt, der Neffe könnte der leibliche Sohn des Protagonisten sein. Die Geschwister sind offensichtlich beide psychopathisch, denn auch Markus, der sich als freischaffender Zeichner durchs Leben schlägt, steuert scheinbar auf ein tragisches Ende hin, zumindest auf einen radikalen Wendepunkt. Er verabschiedet sich regelrecht aus seinem bisherigen Leben, trennt sich rigoros von allem Materiellen, das er nur als unnötigen Ballast empfindet. Markus opponiert wie sein pubertierender Neffe gegen die Welt, ist wie jener orientierungslos und macht es seiner Umgebung schwer, eine menschliche Beziehung mit ihm aufrecht zu erhalten, er baut lieber Brücken ab in seiner Sucht nach Selbstauflösung. Realiter aber sollte er eigentlich einige damals kriegswichtige Brücken für ein Kunstmagazin zeichnen, das war sein Auftrag für diese Reise.

Der Roman wimmelt geradezu von derartigen Anspielungen, da gibt es ein abbruchreifes, verlassenes Strandhotel, viele heute noch sichtbaren Relikte des zweiten Weltkrieges, ein Buch über die Geschichte der Landung von einem amerikanischen Autor namens Lee (sic!). Der Rapidograph als klassischer Tuschezeichner taucht immer wieder auf in ausgedehnten Passagen über das Zeichnen, die Ornithologie ist ebenfalls ständiges Thema beim Aufenthalt an der Atlantikküste, es gibt zuhauf minutiöse Wegbeschreibungen, die allenfalls einige Normandie-Fans oder D-Day-Touristen erfreuen dürften, die meisten Leser aber eher nerven. Auch Pop-Musik spielt eine wichtige Rolle, viele Details werden da ausgebreitet, nicht selten übrigens auch über Suizide von Pop-Musikern. All das schafft ein dichtes Netz von Assoziationen, welches mir in seiner überbordenden Vielfalt jedoch reichlich artifiziell erscheint. Eine «ebenso rasante wie poetische Roadnovel» jedenfalls, die uns der Klappentext suggeriert, kann ich nicht erkennen in diesem melancholischen Plot, der eher gemächlich erzählt wird, was an sich ja nicht schlecht ist, das Lesen angenehm macht trotz unübersehbarer Längen.

Wenn der traurige Held mit einer Frau, die seiner toten Schwester zum Verwechseln ähnlich sieht und sich, welch ein Zufall, wohl unsterblich in ihn verliebt hat, seinem abweisenden Wesen zum Trotz, wenn Markus also am Ende auf einer zum Abwracken bestimmten Fähre nach Deutschland zurückfährt, deutet sich ein peinliches Happy End an in diesem Tristesse-Roman, der so banal und unglaubwürdig zu enden eigentlich gar nicht verdient hätte.

Weniger

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für