Produktdetails

- Verlag: Berliner Taschenbuchverlag

- ISBN-13: 9783442761418

- ISBN-10: 3442761417

- Artikelnr.: 22239345

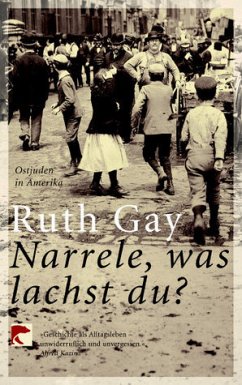

Ruth Gay im Wunderland: Ihre Berichte aus dem Alltag von Ostjuden in Amerika lassen die Zeit stehen

Über die Lebensbedingungen der jüdischen Gemeinschaft in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts existieren unzählige Publikationen. Die meisten konzentrieren sich auf ebenso spektakuläre wie traurige Geschehnisse, auf Orte wie Berlin oder Bergen-Belsen. Doch auch ein junger Mann, der von einem kleinen Dorf in der Nähe von Bialystok 1913 nach Amerika auswanderte, um dann in der Bronx eine Familie aufzubauen, kann der Grundstein einer interessanten Geschichte sein.

Ruth Gay, die 1922 in New York geborene Tochter dieses Herrn, zeichnete als anerkannte Journalistin und Historikerin schon für thematisch verwandte Bücher wie "Jews in America. A Short History" (1965) oder "Geschichte der Juden in Deutschland. Von der Römerzeit bis zum Zweiten Weltkrieg" (1993) verantwortlich, doch in "Unfinished People. Eastern European Jews Encounter America" (so der Originaltitel) geht es weniger um wissenschaftliches Quellenstudium: Hier entsteht Geschichte aus der Schilderung des Alltagslebens.

Die Autorin gehört zur ersten Generation in Amerika geborener Nachkommen der aus Osteuropa stammenden Immigranten. Seit 1881 sahen die in Rußland lebenden Juden die Emigration als Lösung ihrer Probleme. Neben der wirtschaftlichen Not begann eine Welle der Pogrome, die über mehrere Jahrzehnte sporadisch verebbte und wieder anschwoll und ihren Höhepunkt 1903 im "Massaker von Kischinev" fand, bei dem fünfundvierzig Juden ermordet und sechshundert verwundet wurden. Kein Wunder, daß sich nach dem Holocaust kaum jemand an solche Ereignisse erinnert, aber im verarmten Osteuropa besannen sich die verfolgten Juden schon früh auf Amerika, das vielgepriesene Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Gays Mutter war dreizehn und auf die Wunder im goldenen Land vorbereitet. Doch als sie zwischen den dichtgedrängten Wohnblöcken der Lower East Side Wäscheleinen erblickte, die mehrere Stockwerke über dem Erdboden von einem Haus zum anderen gespannt waren, war es ihr unbegreiflich, wie diese mit Wäsche bestückt wurden. Doch handelt es sich bei "Narrele, was lachst du?" weniger um eine Familienchronik als um die Beschreibung einer Lebensart, eines Zustands der Veränderung, den die Historikerin in unzähligen Gesprächen mit verwandten und prominenten "Landslajt" recherchierte, um ihre eigenen Erinnerungen zu bestätigen.

Vieles, was in der Alten Welt mit teilweise mittelalterlichen Verhältnissen unvorstellbarer Luxus gewesen wäre, gehört plötzlich zum Alltag: fließendes Wasser, tägliche Butterbrote oder die sagenumwobenen Beautyrest-Matratzen. Da fällt es schwer, bescheiden zu bleiben. Althergebrachte Traditionen hingegen werfen schlagartig unübersehbare Probleme auf. Gelernte Handwerker müssen für Mindestlöhne als "operator" in Fabriken knechten, wobei die Vorgesetzten wenig Rücksicht auf die Ruhe am Schabbat nehmen. Zum Überleben sind Kompromisse nötig. Der New Yorker Budgetrat setzt als Betrag für die Ernährung einer fünfköpfigen Familie "in der unteren Einkommensgruppe" acht Dollar und 25 Cent fest, ohne darüber zu reflektieren, daß die Waren im A&P-Supermarkt nicht koscher sind.

Die schleichende Anpassung an die amerikanischen Verhältnisse beschleunigt sich in der nächsten Generation. Die in den Staaten geborenen Juden wollen nicht mehr ausgegrenzt werden. Nicht aufgrund der sprachlichen Lage, einem dentalisierten "t", das Benachteiligungen mit sich ziehen kann, oder der Ungewißheit, ob etwa "Nartsis" der Osterglocke oder der Narzisse entspricht. Und gewiß nicht wegen einem bestimmten Aussehen, der traditionellen polnischen Kleidung des achtzehnten Jahrhunderts, den Schläfenlocken oder der Eheperücke der zur Hochzeit geschorenen Frau. Auch wenn die nichtjüdische Welt immer noch aus "den Anderen" besteht, aus Feinden ("Sonim"), die nur in Ausnahmefällen mit positiven Bezeichnungen wie "fajner Christ" ausgestattet werden, will man selbst nicht mehr als "Grine" (Greenhorns) auffallen.

Diesen Wechsel in der jüdischen Anschauung und Lebensart, die unvermeidlichen Konflikte mit der Generation der Eltern, all dies beschreibt Ruth Gay im Detail mit vielen kleinen Kapiteln, deren Überschriften wie "Korsetts", "Hüte" oder "Fußböden" den Alltagscharakter bereits offensichtlich machen. Der tägliche Einkauf, das Putzen, der Kampf gegen die "Wantsen", dies macht den eigentümlichen Charakter des Buches ebenso aus wie Anekdoten über Abrahams Kopfbedeckung, Werwölfe und Fischmädchen, Zeitungsanzeigen mit Coupons für Kulturgut wie klassische Schallplatten oder das Gesamtwerk von Mark Twain. Um eine verlorene Zeit wiederauferstehen zu lassen, scheut die Autorin auch nicht davor, Rezepte für Mandelbrot, "Griechischen Salat" oder Tante Elkes Honigkuchen niederzuschreiben. Dem Leserhythmus ist dies nicht unbedingt zuträglich, wie auch einige detaillierte Beschreibungen allzuviel Erfolg damit haben, die Zeit buchstäblich zum Stillstand zu bringen, aber soviel Chuzpe verdient vielleicht sogar den National Jewish Book Award.

THOMAS VORWERK

Ruth Gay: "Narrele, was lachst du?" Ostjuden in Amerika. Aus dem Englischen von Christian Wiese. Siedler Verlag, Berlin 2001. 288 S., 10 Abb., geb., 39,90 DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main