Yishai Sarid

Broschiertes Buch

Monster

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Statt: 22,00 €**

**Preis der gebundenen Originalausgabe, Ausstattung einfacher als verglichene Ausgabe.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Am Ende dieser Geschichte steht eine Eskalation: Ein israelischer Tourguide streckt im Konzentrationslager von Treblinka einen deutschen Dokumentarfilmer mit einem Faustschlag nieder. Wie kam es dazu? In einem Bericht an seinen ehemaligen Chef schildert der Mann, wie er jahrelang Schulklassen, Soldaten und Touristen durch NS-Gedenkstätten geführt hat und wie unterschiedlich diese mit der Erinnerung an den Holocaust umgehen. Nach und nach zeigt sich, dass seine Arbeit nicht spurlos an dem jungen Familienvater vorübergeht - die Grauen der Geschichte entwickeln einen Sog, gegen den keine akade...

Am Ende dieser Geschichte steht eine Eskalation: Ein israelischer Tourguide streckt im Konzentrationslager von Treblinka einen deutschen Dokumentarfilmer mit einem Faustschlag nieder. Wie kam es dazu? In einem Bericht an seinen ehemaligen Chef schildert der Mann, wie er jahrelang Schulklassen, Soldaten und Touristen durch NS-Gedenkstätten geführt hat und wie unterschiedlich diese mit der Erinnerung an den Holocaust umgehen. Nach und nach zeigt sich, dass seine Arbeit nicht spurlos an dem jungen Familienvater vorübergeht - die Grauen der Geschichte entwickeln einen Sog, gegen den keine akademische Distanz ankommt.

Yishai Sarid wurde 1965 in Tel Aviv geboren, wo er bis heute lebt. Nachdem er als Nachrichtenoffizier in der israelischen Armee tätig war, studierte er in Jerusalem und an der Harvard University und arbeitete später als Staatsanwalt. Heute ist er als Rechtsanwalt tätig und veröffentlicht Artikel in diversen Zeitungen. Bei Kein & Aber erschienen bislang seine Romane Limassol, Alles andere als ein Kinderspiel und zuletzt Monster. Ruth Achlama, 1945 in Deutschland geboren, übersetzt hebräische Literatur ins Deutsche, darunter Werke von Amoz Oz, Abraham B. Jehoschua, Yoram Kaniuk und Meir Shalev. Für Kein & Aber hat sie mehrere Romane von Ayelet Gundar-Goshen und Yishai Sarid übersetzt. 2015 wurde sie mit dem Deutsch-Hebräischen Übersetzerpreis ausgezeichnet. Sie lebt in Tel Aviv.

Produktdetails

- Kein & Aber Pocket

- Verlag: Kein & Aber

- Originaltitel: Mifletzet HaSikaron

- Artikelnr. des Verlages: 290/06107

- 2. Aufl.

- Seitenzahl: 173

- Erscheinungstermin: 12. Mai 2020

- Deutsch

- Abmessung: 182mm x 114mm x 14mm

- Gewicht: 162g

- ISBN-13: 9783036961071

- ISBN-10: 3036961070

- Artikelnr.: 58152237

Herstellerkennzeichnung

Kein + Aber

Gutenbergstraße 1

82205 Gilching

vertrieb@keinundaber.ch

»Yishai Sarid lässt seine Figur mit der Erinnerung kämpfen, mit der Umdeutung der Geschichte, deren Aneignung ebenso wie mit deren Ausblendung. Er fragt nach der Verbindung zwischen Juden damals und Israelis heute, nach der Attraktivität von Stärke und er lässt keine moralisch gesicherte Position bestehen.« WDR 3, 27. Januar 2020 WDR 3 20200127

»Sehr geehrter Herr Direktor von Yad Vashem, dies hier ist der Bericht über das, was dort vorgefallen ist. Mir wurde mitgeteilt, dass sie einen solchen erwarten, und ich möchte ihn auch erstatten.« |5

Um Aufrichtigkeit bemüht erzählt ein israelischer …

Mehr

»Sehr geehrter Herr Direktor von Yad Vashem, dies hier ist der Bericht über das, was dort vorgefallen ist. Mir wurde mitgeteilt, dass sie einen solchen erwarten, und ich möchte ihn auch erstatten.« |5

Um Aufrichtigkeit bemüht erzählt ein israelischer Holocaustforscher und Lagertourguide auf eine Eskalation zu. Er holt weit aus, rekapituliert seinen Werdegang mit Aufstieg und Fall. Es führt ihn zu Fragen der Moral, der Erinnerung und des Gedenkens, zu Identifikationen und Zuschreibungen, zu Opfer- und Täterrollen, zu ihrer Wirkung bis in die Gegenwart hinein. Wut, Ohnmacht und Brutalität brechen seinen emotional-distanziert wissenschaftlichen Selbstschutz. Die Zusammenarbeit mit einem deutschen Regisseur führt zu einer radikalen Wendung, die seinen Bericht an den Direktor von Yad Vashem erforderlich macht.

In wenigen Seiten gelingt es Sarid, eine kammerspielartige Intensität aufzubauen. Die moralischen Konflikte seiner Figur spitzt er so zu, dass es kaum möglich ist, sich den aufgeworfenen Fragen und ausgearbeiteten Widersprüchen zu entziehen. Wie geht aufrichtiges Erinnern? Welche Botschaften sind möglich und wie kommen sie bei den Nachkommen an? Wie ist es mit Universalität, mit Universalismus? Was macht Nähe und Distanz zur Shoah mit der jüdisch-israelischen Figur? Wie wirkt eine Identifikation mit den Opfern oder eine Abwehr von Opferrollen, eine Identifikation, Bewunderung oder Abscheu von Tätern, eine Zuwendung zum Militärischen? Wie die eigenen Kinder erziehen? Wie leben mit detailliertem Wissen um die Gewalt der Vergangenheit, die die Figur für ihren Sohn als Monster der Erinnerung benennt?

»"Was arbeitest du denn Papa?", fragte er. "Er erzählt ihnen, was passiert ist", half Ruth mir aus. "Was ist passiert?" Ido sah mich besorgt von unten an. "Es gab mal ein Monster, das Menschen getötet hat" , antwortete ich. "Und du bekämpft es?“, fragte Ido begeistert." Es ist schon tot", versuchte ich ihm zu erklären, "es ist ein Monster der Erinnerung".« |77

Die ganze Lektüre hindurch fragte ich mich, was es verändert, »Monster« in der deutschen Übersetzung durch eine deutsche Perspektive zu lesen und ob es überhaupt passend ist. Ich habe keine Antwort darauf und hätte gern Sarids Gedanken dazu erfahren.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Ein Monster ist etwas Widerwärtiges, eine richtig üble Kreatur. So unterschiedlich die Definitionen dazu auch sind: dass die Massenmörder der nationalsozialistischen Diktatur in den Konzentrationslagern dazugehören, ist wohl ziemlich klar. Umso mehr verwundert es den …

Mehr

Ein Monster ist etwas Widerwärtiges, eine richtig üble Kreatur. So unterschiedlich die Definitionen dazu auch sind: dass die Massenmörder der nationalsozialistischen Diktatur in den Konzentrationslagern dazugehören, ist wohl ziemlich klar. Umso mehr verwundert es den Protagonisten dieses Romans, einen israelischen Historiker und Guide bei Besichtigungen seiner Landsleute in Konzentrationslagern, dass diese manchmal eine andere Meinung dazu haben. Sie sehen nicht die Deutschen als die maßgeblichen Übeltäter, sondern die Polen, deren Unterstützung, aber auch Hass und Neid aus ihrer Sicht ein wichtiger Beitrag zum Massenmord war, ja, diesen erst ermöglicht hat.

Dem Historiker, der zunächst als nüchterner Betrachter durch die Stätten des Grauens führt, wird es zunehmend schwerer, seine eigene Meinung außen vor zu lassen, was zu einigen Eskalationen und der Distanzierung der Organisatoren dieser Reisen von ihm führt.

Das Buch besteht aus seinem Monolog, vielleicht auch einem Brief, gerichtet an den Vorsitzenden der Gedenkstätte Yad Vashem, die hinter diesen Reisen steht und quasi sein Auftraggeber ist.

Als Historikerin war ich sehr gespannt auf dieses Buch, zumal auch ich einige dieser Konzentrationslager kenne und somit beurteilen kann, wie aufwühlend ein Aufenthalt dort sein kann. Wieviel entsetzlicher muss dies sein für die Nachfahren der Opfer - dass die ersten Reaktionen auf eine solche Konfrontation ebenso unterschiedlich wie unberechenbar sind, ist meiner Meinung nach sehr gut nachzuvollziehen. Und dass jemand, dessen Beruf es ist, Führungen durch diese Lager zu leiten, innerlich nicht immer außen vor bleiben kann, ebenso.

Somit war ich durchaus fasziniert von dem Wandel, der im Protagonisten vorging und der aus meiner Sicht von Autor Yishai Sarid überaus eindringlich, dabei teilweise subtil, dargestellt wird.

Was mir hingegen teilweise sauer aufstieß, waren die Bezeichnungen "Deutsche" und "Polen", manchmal auch "Ukrainer" für die Täter. Obwohl ich meiner Abstammung nach keiner dieser Nationen angehöre, tut es mir weh, wenn hier ganze Völker in den Kreis der Täter einbezogen werden, wobei ich davon ausgehe, dass diese Polarisierung vom Autor durchaus beabsichtigt ist. Denn ich habe den Eindruck, dass er ein Buch schreiben wollte, das weh tut und zwar jedem, der es liest. Immer auf unterschiedliche Art natürlich, je nachdem, was für einen Hintergrund der jeweilige Leser hat. In mir weckte es die bange Frage, ob ich in mir nicht auch ein Monster beherberge - manchmal zumindest. Und zwar das Monster der Ignoranz, des Wegschauens. Alles andere als leichte Kost also, die in mir noch lange Zeit nachhallen wird.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

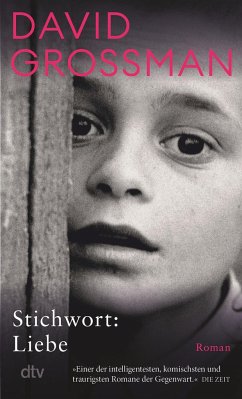

Andere Kunden interessierten sich für