Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Als 1871 nachts ein entfernter Verwandter an die Tür der Meijers klopft, ahnt noch keiner in der Familie, wie radikal sich ihr Leben ändern wird. Über vier Generationen erstreckt sich ihre Geschichte voller Liebesglück und Lebenstrauer, ihr Kampf um Erfolg und Anerkennung. Charles Lewinsky erzählt mit einer Gestaltungskraft, die den Leser unweigerlich zu einem bangenden, hoffenden und fiebernden Teil dieser Familie werden lässt.

Charles Lewinsky, geb. 1946, lebt in Zürich und in der Franche-Comté. Er arbeitete als Dramaturg, Regisseur und Redaktor, seit 1980 als freier Autor. Er schreibt Romane und Theaterstücke und ist der Autor vieler erfolgreicher Fernsehsendungen.

Produktdetails

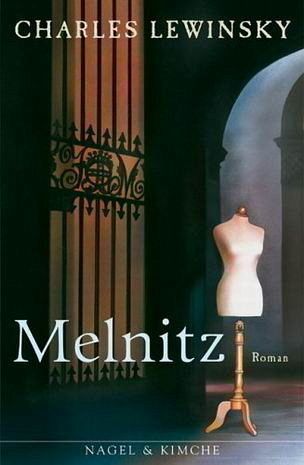

- Verlag: Nagel & Kimche

- Seitenzahl: 772

- Deutsch

- Abmessung: 220mm

- Gewicht: 1014g

- ISBN-13: 9783312003723

- ISBN-10: 3312003725

- Artikelnr.: 20746814

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.02.2006

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.02.2006Aus U mach E

Die Schweiz feiert Charles Lewinskys Roman "Melnitz"

GENF, Ende Februar

"Um es gleich vorwegzusagen: Das ist ein herausragender Roman, von einer Qualität, wie man sie in der Schweizer Literatur nur sehr selten antrifft": Den Auftakt zu einer konzertierten Rezeption, wie man sie in der Schweiz überhaupt noch nie erlebt hat, schon gar nicht zu den Zeiten von Frisch und Dürrenmatt, machte der Schweizer Kritiker Andreas Isenschmid, der in der "NZZ am Sonntag" auch gleich die Meßlatte setzte: "Im Vergleich mit Lewinskys ,Melnitz' war Nadolnys ,Entdeckung der Langsamkeit' die reine Hast." Einen "Jüdischen Schweizer Spiegel" habe Charles Lewinsky geschrieben, lobt Andreas Isenschmid. Er kann sich

Die Schweiz feiert Charles Lewinskys Roman "Melnitz"

GENF, Ende Februar

"Um es gleich vorwegzusagen: Das ist ein herausragender Roman, von einer Qualität, wie man sie in der Schweizer Literatur nur sehr selten antrifft": Den Auftakt zu einer konzertierten Rezeption, wie man sie in der Schweiz überhaupt noch nie erlebt hat, schon gar nicht zu den Zeiten von Frisch und Dürrenmatt, machte der Schweizer Kritiker Andreas Isenschmid, der in der "NZZ am Sonntag" auch gleich die Meßlatte setzte: "Im Vergleich mit Lewinskys ,Melnitz' war Nadolnys ,Entdeckung der Langsamkeit' die reine Hast." Einen "Jüdischen Schweizer Spiegel" habe Charles Lewinsky geschrieben, lobt Andreas Isenschmid. Er kann sich

Mehr anzeigen

"nicht erinnern, in den letzten Jahren je einen so umfangreichen, nämlich 770 Seiten starken Roman so rasch, so leicht und mit so feingefächerter, stets ihre Farbe wechselnder Neugier gelesen zu haben".

In der "NZZ" gab sich Roman Bucheli nicht weniger überschwenglich: "Charles Lewinsky hat nicht nur ein bewegendes Buch geschrieben, sondern eines, das man darum groß nennen möchte, weil es der Fassungslosigkeit vor der Geschichte eine wort- und bildmächtige, eine sinnenfrohe und detailgenaue Sprache zurückgibt." Es blieb den Frauen vorbehalten, bei aller hymnischen Zustimmung ein paar Vorbehalte zu formulieren. Claudia Kühner tat es im "Tages-Anzeiger", Klara Obermüller in der "Weltwoche". Es dauere eine gewisse Zeit, bis der Roman in Fahrt komme, befindet Klara Obermüller: "Es gibt kaum einen Aspekt jüdischer Existenz, der nicht thematisiert würde, der Roman wirkt bisweilen etwas überladen."

Claudia Kühner, Spezialistin des Schweizer Judentums, lobt das "Lokalkolorit vom Aargau bis Zürich-Aussersihl": "Aber Lewinsky gibt den innerfamiliären Befindlichkeiten detailbesessen viel mehr Raum, als es dem Fortgang des Romans guttut. Das geht auch auf Kosten der Charaktere, die merkwürdig blaß bleiben. Interessante Aspekte der schweizerisch-jüdischen oder auch der Zürcher Geschichte kommen höchstens am Rande vor, wie das Leben der neu zugewanderten Ostjuden, wie die innerjüdisch-religiösen Richtungskämpfe jener Jahre, wie der Antisemitismus in seinen vielen Formen." Als "etwas merkwürdig" empfindet Claudia Kühner ebenfalls den literarischen Kunstgriff um die Figur von Melnitz, nach der Lewinskys Roman benannt ist: Es handelt sich um einen Toten, der im Laufe der Geschichte immer wieder für einen kurzen Moment auftaucht und dann wieder verschwindet.

In der deutschsprachigen Literatur war Charles Lewinsky bislang ein unbeschriebenes Blatt. Doch unbekannt ist er zumindest in der Schweiz keineswegs. Er hat für das Fernsehen sehr erfolgreiche Sitcoms in Mundart ("Fascht e Familie") geschrieben, außerdem Satiren für den Rundfunk, Bücher, Lieder, Theaterstücke. Er verkörperte den Typus des Vielschreibers und Unterhaltungsschriftstellers - dessen Werk von der Literaturkritik kaum zur Kenntnis genommen wurde. Peter Rothenbühler, Chefredakteur einer Boulevardzeitung, spottet in einem offenen Brief an den Texter der "siebenhundert Schlager und tausend TV-Shows", der für Harald Juhnke Verse "gebrünzelt" habe: "Wie können Sie nur das Selbstverständnis einer ganzen Schriftstellergeneration zur Sau machen. Denken Sie mal an all die ehemaligen Primarlehrer mit den selbstgestrickten Socken, die irgendwann mal anfingen, Literatur ins Wachsheft zu kritzeln, und sich dabei stets geschworen haben, ein reines Herz zu bewahren." Dank "Melnitz", jubelt Rothenbühler, wird es "eine Zeit vor und eine Zeit nach Lewinsky geben": "Das ist der Big Bang der Literaturszene."

Den Sinkflug der Schweizer Literatur hatte vor kurzem die Schweizer Kritikerin Pia Reinacher in dieser Zeitung (F.A.Z. vom 13. Januar) konstatiert: "Es ist kein Zufall, daß Emigranten wie Agota Kristof oder Aglaja Veteranyi die bedrängendsten ,Schweizer Bücher' vorgelegt haben." Keinen Monat nach der Veröffentlichung dieses Befundes feiert die Literaturszene ohne Scheuklappen einen "Unterhaltungsfuzzi" (Rothenbühler) als Star und erhofft sich von ihm die Erneuerung der Literatur. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß sich mit dem Beitritt zu den Vereinten Nationen, der Qualifikation der Fußballer für die Weltmeisterschaft in Deutschland und dem lauten Beifall für Charles Lewinsky die gebeutelte Nation endgültig von der Identitätskrise und den Vorwürfen wegen ihres Verhaltens im Krieg verabschiedet.

Wären die Debatten anders verlaufen, wenn dieses Buch vor zehn Jahren erschienen wäre? Wie hätten es die Schweizer Kritiker vor zwanzig Jahren - und auf dem Höhepunkt der ideologischen Verachtung jeder Unterhaltungsliteratur - aufgenommen? War erst jetzt die Zeit reif für "Melnitz"? Ja, waren die Auseinandersetzungen über die Verfehlungen der Schweiz zur Zeit der Nazis für Charles Lewinsky überhaupt erst Anlaß, diese Familiengeschichte zu schreiben? Hätte sich in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein Jude nicht getraut, so unverschämt offen das fast normale Judentum in der Schweiz zu thematisieren?

"Immer, wenn er gestorben war, kehrte Melnitz zurück", schreibt Charles Lewinsky im ganz kurzen letzten Kapitel, das der Zeit nach 1945 gewidmet ist. Der Autor wiederholt das Leitmotiv, es ist auch der letzte Satz und schließt die Geschichte, deren Handlung - im Roman - bis 1945 geht, ab. Eine einzige Figur wird Opfer der Nationalsozialisten, der Rabbiner Ruben. In ihrer Rezension stellt Claudia Kühner auch den Bezug von Melnitz zu einem Kosakenführer her, der entsetzliche Massaker verübte, "womit Lewinsky sagen möchte, daß auch die Schweizer Juden nicht außerhalb dieser Schicksalsgemeinschaft stehen, auch wenn sie nicht die Verfolgungen ihrer europäischen Schwestern und Brüder erleiden mußten".

Um mit einem Roman aus der Schweiz in Deutschland erfolgreich sein zu können, brauche es Auflagen von fünfzig- bis hunderttausend Exemplaren, hat der Zürcher Verleger Egon Amman kürzlich erklärt. Zu Hause eroberte Lewinsky mit einem Senkrechtstart den ersten Platz der Bestsellerliste und verdrängte John Irving und Henning Mankell. Die Taschenbuchrechte sind längst für einen sechsstelligen Betrag verkauft worden, teilt der Verlag Nagel & Kimche mit. Übersetzungen werden in Frankreich, Schweden, den Niederlanden erscheinen.

Mit viel Gottvertrauen und Michael Krügers Segen, zu dessen Hanser Verlag Nagel & Kimche gehört, hat Dirk Vaihinger, der Verlagsleiter, die Erstauflage kalkuliert. Auch davon konnten Frisch und Dürrenmatt nur träumen: Von Lewinskys Wälzer wurden im ersten Anlauf gleich 100 000 Exemplare gedruckt. Die Schweizer Literaturszene "im Sinkflug" faßt wieder Mut: Nach dem Fegefeuer im Gotthard und dem Absturz der Swissair, die das Bild der Schweiz daheim und in der Welt erschütterten, kommt "Melnitz". Hoffentlich findet er auch den Weg nach Deutschland.

JÜRG ALTWEGG

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

In der "NZZ" gab sich Roman Bucheli nicht weniger überschwenglich: "Charles Lewinsky hat nicht nur ein bewegendes Buch geschrieben, sondern eines, das man darum groß nennen möchte, weil es der Fassungslosigkeit vor der Geschichte eine wort- und bildmächtige, eine sinnenfrohe und detailgenaue Sprache zurückgibt." Es blieb den Frauen vorbehalten, bei aller hymnischen Zustimmung ein paar Vorbehalte zu formulieren. Claudia Kühner tat es im "Tages-Anzeiger", Klara Obermüller in der "Weltwoche". Es dauere eine gewisse Zeit, bis der Roman in Fahrt komme, befindet Klara Obermüller: "Es gibt kaum einen Aspekt jüdischer Existenz, der nicht thematisiert würde, der Roman wirkt bisweilen etwas überladen."

Claudia Kühner, Spezialistin des Schweizer Judentums, lobt das "Lokalkolorit vom Aargau bis Zürich-Aussersihl": "Aber Lewinsky gibt den innerfamiliären Befindlichkeiten detailbesessen viel mehr Raum, als es dem Fortgang des Romans guttut. Das geht auch auf Kosten der Charaktere, die merkwürdig blaß bleiben. Interessante Aspekte der schweizerisch-jüdischen oder auch der Zürcher Geschichte kommen höchstens am Rande vor, wie das Leben der neu zugewanderten Ostjuden, wie die innerjüdisch-religiösen Richtungskämpfe jener Jahre, wie der Antisemitismus in seinen vielen Formen." Als "etwas merkwürdig" empfindet Claudia Kühner ebenfalls den literarischen Kunstgriff um die Figur von Melnitz, nach der Lewinskys Roman benannt ist: Es handelt sich um einen Toten, der im Laufe der Geschichte immer wieder für einen kurzen Moment auftaucht und dann wieder verschwindet.

In der deutschsprachigen Literatur war Charles Lewinsky bislang ein unbeschriebenes Blatt. Doch unbekannt ist er zumindest in der Schweiz keineswegs. Er hat für das Fernsehen sehr erfolgreiche Sitcoms in Mundart ("Fascht e Familie") geschrieben, außerdem Satiren für den Rundfunk, Bücher, Lieder, Theaterstücke. Er verkörperte den Typus des Vielschreibers und Unterhaltungsschriftstellers - dessen Werk von der Literaturkritik kaum zur Kenntnis genommen wurde. Peter Rothenbühler, Chefredakteur einer Boulevardzeitung, spottet in einem offenen Brief an den Texter der "siebenhundert Schlager und tausend TV-Shows", der für Harald Juhnke Verse "gebrünzelt" habe: "Wie können Sie nur das Selbstverständnis einer ganzen Schriftstellergeneration zur Sau machen. Denken Sie mal an all die ehemaligen Primarlehrer mit den selbstgestrickten Socken, die irgendwann mal anfingen, Literatur ins Wachsheft zu kritzeln, und sich dabei stets geschworen haben, ein reines Herz zu bewahren." Dank "Melnitz", jubelt Rothenbühler, wird es "eine Zeit vor und eine Zeit nach Lewinsky geben": "Das ist der Big Bang der Literaturszene."

Den Sinkflug der Schweizer Literatur hatte vor kurzem die Schweizer Kritikerin Pia Reinacher in dieser Zeitung (F.A.Z. vom 13. Januar) konstatiert: "Es ist kein Zufall, daß Emigranten wie Agota Kristof oder Aglaja Veteranyi die bedrängendsten ,Schweizer Bücher' vorgelegt haben." Keinen Monat nach der Veröffentlichung dieses Befundes feiert die Literaturszene ohne Scheuklappen einen "Unterhaltungsfuzzi" (Rothenbühler) als Star und erhofft sich von ihm die Erneuerung der Literatur. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß sich mit dem Beitritt zu den Vereinten Nationen, der Qualifikation der Fußballer für die Weltmeisterschaft in Deutschland und dem lauten Beifall für Charles Lewinsky die gebeutelte Nation endgültig von der Identitätskrise und den Vorwürfen wegen ihres Verhaltens im Krieg verabschiedet.

Wären die Debatten anders verlaufen, wenn dieses Buch vor zehn Jahren erschienen wäre? Wie hätten es die Schweizer Kritiker vor zwanzig Jahren - und auf dem Höhepunkt der ideologischen Verachtung jeder Unterhaltungsliteratur - aufgenommen? War erst jetzt die Zeit reif für "Melnitz"? Ja, waren die Auseinandersetzungen über die Verfehlungen der Schweiz zur Zeit der Nazis für Charles Lewinsky überhaupt erst Anlaß, diese Familiengeschichte zu schreiben? Hätte sich in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein Jude nicht getraut, so unverschämt offen das fast normale Judentum in der Schweiz zu thematisieren?

"Immer, wenn er gestorben war, kehrte Melnitz zurück", schreibt Charles Lewinsky im ganz kurzen letzten Kapitel, das der Zeit nach 1945 gewidmet ist. Der Autor wiederholt das Leitmotiv, es ist auch der letzte Satz und schließt die Geschichte, deren Handlung - im Roman - bis 1945 geht, ab. Eine einzige Figur wird Opfer der Nationalsozialisten, der Rabbiner Ruben. In ihrer Rezension stellt Claudia Kühner auch den Bezug von Melnitz zu einem Kosakenführer her, der entsetzliche Massaker verübte, "womit Lewinsky sagen möchte, daß auch die Schweizer Juden nicht außerhalb dieser Schicksalsgemeinschaft stehen, auch wenn sie nicht die Verfolgungen ihrer europäischen Schwestern und Brüder erleiden mußten".

Um mit einem Roman aus der Schweiz in Deutschland erfolgreich sein zu können, brauche es Auflagen von fünfzig- bis hunderttausend Exemplaren, hat der Zürcher Verleger Egon Amman kürzlich erklärt. Zu Hause eroberte Lewinsky mit einem Senkrechtstart den ersten Platz der Bestsellerliste und verdrängte John Irving und Henning Mankell. Die Taschenbuchrechte sind längst für einen sechsstelligen Betrag verkauft worden, teilt der Verlag Nagel & Kimche mit. Übersetzungen werden in Frankreich, Schweden, den Niederlanden erscheinen.

Mit viel Gottvertrauen und Michael Krügers Segen, zu dessen Hanser Verlag Nagel & Kimche gehört, hat Dirk Vaihinger, der Verlagsleiter, die Erstauflage kalkuliert. Auch davon konnten Frisch und Dürrenmatt nur träumen: Von Lewinskys Wälzer wurden im ersten Anlauf gleich 100 000 Exemplare gedruckt. Die Schweizer Literaturszene "im Sinkflug" faßt wieder Mut: Nach dem Fegefeuer im Gotthard und dem Absturz der Swissair, die das Bild der Schweiz daheim und in der Welt erschütterten, kommt "Melnitz". Hoffentlich findet er auch den Weg nach Deutschland.

JÜRG ALTWEGG

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

"Ein wunderbarer Schmöker", schreibt - aus den epischen Tiefen dieses Buches genüsslich auftauchend - Rezensent Ernst Osterkamp. Zum Lesegenuss haben seiner Beschreibung zufolge lebensfrohe Charaktere, "wunderbare Dialoge" und das bewundernswerte Gespür des Autors für "historisches Kolorit" ebenso beigetragen, wie das Sujet selbst: die Geschichte einer Schweizer jüdischen Familie in dörflich-kleinstädtischem Milieu der Jahre 1871 bis 1945. Aufgebaut ist der Roman in vier Jahresschnitten: 1871, 1893, 1913 und 1937. Ein "knapper Epilog" spielt Osterkamps Informationen zufolge im Jahr 1945. Ihn beeindruckt auch die Eindringlichkeit, mit der hier vom alltäglichen Antisemitismus erzählt wird und der nie erfüllten Sehnsucht der Familie, zur Schweizer Gesellschaft dazugehören zu können, ohne sich bis zur Selbstaufgabe assimilieren zu müssen. Auch über die jüdische Religion und ihre Riten hat Osterkamp aus diesem Roman viel erfahren.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Außergewöhnlich ansprechend, humorvoll, tiefsinnig - ein großes Lesevergnügen!

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

1871 – eigentlich sind die Meijers eine ganz normale Schweizer Familie – aber nur eigentlich. Denn sie sind Juden und obwohl sie das volle Bürgerrecht bekommen haben, sind sie weiterhin Außenseiter in der Schweizer Gesellschaft. Über fünf Generationen hinweg bis 1945 …

Mehr

1871 – eigentlich sind die Meijers eine ganz normale Schweizer Familie – aber nur eigentlich. Denn sie sind Juden und obwohl sie das volle Bürgerrecht bekommen haben, sind sie weiterhin Außenseiter in der Schweizer Gesellschaft. Über fünf Generationen hinweg bis 1945 schildert Charles Lewinsky das Schicksal dieser Familie und vergisst dabei nicht die Geschehnisse der Weltgeschichte mit einzubinden, die sich auch im Leben der Familie Meijers widerspiegeln.

Salomon, der Viehzüchter und seine Frau Golde leben mit ihrer Tochter und einer Art Pflegetochter in dem kleinen Dorf Endingen, einem der beiden Dörfer in der Schweiz, in dem sich Juden niederlassen dürfen. Als der entfernte Verwandte Janki unerwartet bei ihnen auftaucht, wird es unruhig in der Familie. Ein Jahr später ist er verheiratet und eröffnet einen Laden in der nahegelegenen Kleinstadt Baden, wie alle Meijers getrieben von dem Wunsch, ein anerkannter und geachteter Bürger der Schweiz zu werden. Doch selbst der nächsten Generation, die es teilweise bis nach Zürich treibt, bleibt dieser Wunsch verwehrt.

Stets im Hintergrund dabei ist Onkel Melnitz, der als mahnender Geist die Familienmitglieder begleitet und ihnen immer wieder deutlich macht, wie fragil ihr Status ist und wie weit entfernt sie davon sind, anerkannte SchweizerInnen zu sein.

Charles Lewinsky ist ein außergewöhnlich guter Erzähler, der seine Romanfiguren so lebendig werden lässt, dass es einem schwer fällt, sie nach über 900 Seiten zu verlassen. Auch die vielen Geschichten der Familie Meijer sind so gekonnt zwischen Witz und Tragik angesiedelt mit jeder Menge überraschenden Wendungen, sodass man trotz der Dicke des Buches keine einzige Seite missen möchte, ebensowenig wie das im Anhang befindliche neunseitige Glossar mit jüdischen Begriffen. Obwohl im Text weitestgehend Alles erklärt ist, bleibt es eine wunderbare hilfreiche Ergänzung, die ich immer wieder gerne zu Rate zog.

Eine durchweg großartige Lektüre!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich