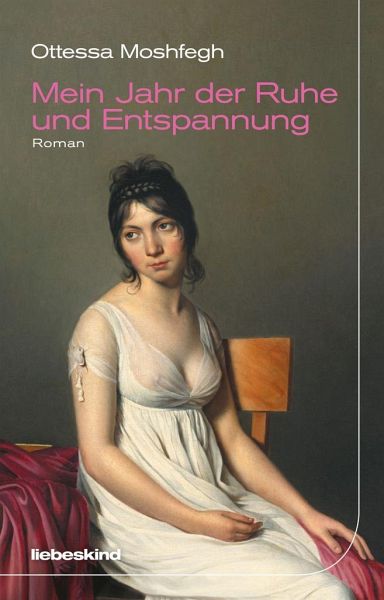

Mein Jahr der Ruhe und Entspannung

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

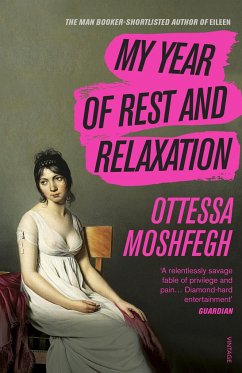

New York, am Anfang des neuen Jahrtausends. Einer jungen Frau stehen die Türen zu einer Welt aus Glanz und Glitter offen. Sie ist groß, schlank und ausgesprochen hübsch. Gerade hat sie an einer Elite-Universität ihren Abschluss gemacht und arbeitet nun in einer angesagten Kunstgalerie. Sie wohnt im teuersten Viertel der Stadt, was sie sich leisten kann, weil sie vor Jahren schon ein kleines Vermögen geerbt hat. Es könnte also nicht besser laufen in ihrem Leben ... In Wirklichkeit jedoch wünscht sie sich nichts sehnlicher, als ihrer Welt den Rücken zu kehren. Von einer dubiosen Psychiat...

New York, am Anfang des neuen Jahrtausends. Einer jungen Frau stehen die Türen zu einer Welt aus Glanz und Glitter offen. Sie ist groß, schlank und ausgesprochen hübsch. Gerade hat sie an einer Elite-Universität ihren Abschluss gemacht und arbeitet nun in einer angesagten Kunstgalerie. Sie wohnt im teuersten Viertel der Stadt, was sie sich leisten kann, weil sie vor Jahren schon ein kleines Vermögen geerbt hat. Es könnte also nicht besser laufen in ihrem Leben ... In Wirklichkeit jedoch wünscht sie sich nichts sehnlicher, als ihrer Welt den Rücken zu kehren. Von einer dubiosen Psychiaterin lässt sie sich ein ganzes Arsenal an Beruhigungsmitteln, Antidepressiva und Schlaftabletten verschreiben. Mithilfe der Medikamente will sie "Winterschlaf halten". Aber dann merkt sie in einem ihrer wenigen wachen Momente, dass sie im Schlaf ein eigenes Leben führt. Sie findet Kreditkartenabrechnungen, die auf Shoppingtouren und Friseurbesuche hindeuten. Und scheinbar chattet sie regelmäßig mit wildfremden Männern in merkwürdigen Internetforen. Erinnern kann sie sich daran aber nicht ...

Mit bissiger Ironie erzählt Ottessa Moshfegh von einer Frau, die verzweifelt versucht, ihrer aufgeputschten Scheinwelt zu entkommen. Der neue Roman von einer der wichtigsten neuen Stimmen der amerikanischen Literatur.

Mit bissiger Ironie erzählt Ottessa Moshfegh von einer Frau, die verzweifelt versucht, ihrer aufgeputschten Scheinwelt zu entkommen. Der neue Roman von einer der wichtigsten neuen Stimmen der amerikanischen Literatur.