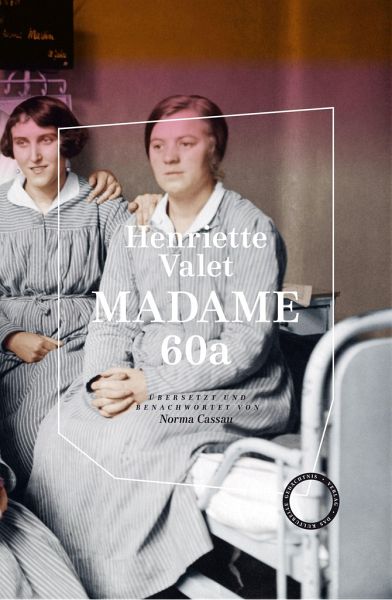

Madame 60a

Übersetzt und benachwortet von Norma Cassau

Übersetzung: Cassau, Norma

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

24,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Das Hôtel-Dieu, im Schatten der Pariser Kathedrale Notre-Dame, nimmt seit Jahrhunderten mittellose Schwangere auf, die kurz vor der Entbindung stehen und nicht wissen, wohin. Es ist ein Mikrokosmos, der die Gesellschaft unter Extrembedingungen spiegelt - und doch weiß man wenig über die konkreten Bedingungen, das Erleben an diesem vielfach tabuisierten Ort.In den Jahren um 1930 betritt eine junge Frau dieses Heim. In den überfüllten Saal wird, zwischen die Nummern 60 und 61, ein weiteres Bett geschoben: 60a.Henriette Valets Roman Madame 60a begleitet die namenlose, aber nummerierte Protag...

Das Hôtel-Dieu, im Schatten der Pariser Kathedrale Notre-Dame, nimmt seit Jahrhunderten mittellose Schwangere auf, die kurz vor der Entbindung stehen und nicht wissen, wohin. Es ist ein Mikrokosmos, der die Gesellschaft unter Extrembedingungen spiegelt - und doch weiß man wenig über die konkreten Bedingungen, das Erleben an diesem vielfach tabuisierten Ort.In den Jahren um 1930 betritt eine junge Frau dieses Heim. In den überfüllten Saal wird, zwischen die Nummern 60 und 61, ein weiteres Bett geschoben: 60a.Henriette Valets Roman Madame 60a begleitet die namenlose, aber nummerierte Protagonistin bis zur Geburt ihres Kindes und zur Entlassung aus dem Hôtel- Dieu. Wir sehen die Routinen und Schmerzen, die Gehässigkeit und Verzweiflung der Frauen, aber auch ihre Freimütigkeit und ihren Zusammenhalt. Die Niedertracht der Situation, in die sie geraten sind, konzentriert die Niedertracht einer ganzen Gesellschaft. Valets Beobachtungen sind unbestechlich, ungeschönt, aber Madame 60a gestattet sich selbst keine Verbitterung: Gegen die Unterdrückung der Frauen ebenso wie gegen deren Resignation erhebt sie eine wütende und ergreifende Anklage.