Dieser Roman erzählt keine Geschichte, sondern enthält, alphabetisch geordnet, Impressionen, Parodien, Reflexionen und Nonsens, als Material für eine oder mehrere Geschichten, die sich der Leser selbst zusammenstellen kann. Statt eines Vorworts gibt es eine Gebrauchsanweisung, in der der in Österreich lebende Autor dem Leser mögliche Wege durch den Textdschungel erläutert. Mehr als ein Vierteljahrhundert nach seiner Erstveröffentlichung hat Okopenkos "Mikromodell Welt", der "Lexikon-Roman", nichts von seiner Faszination eingebüßt.

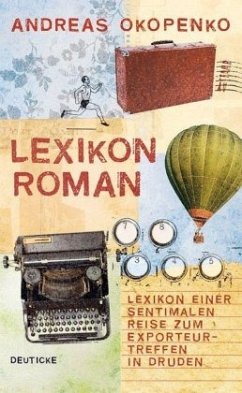

Frauen, Donau, Auen: Den „Lexikonroman” von Andreas Okopenko gibt es nun wieder auf Papier

Dies ist die Geschichte einer Heimkehr. Im Jahr 1970 hatte der österreichische Schriftsteller Andreas Okopenko erstmal seinen „Lexikonroman” veröffentlicht, im Untertitel „Lexikon einer sentimentalen Reise zum Exporteur-Treffen in Druden”, auf Papier und gebunden, wie zu betonen sich damals noch erübrigte. Aber er wünschte nicht, dass man ihn der Länge nach durchlese, wie man es gewöhnlicherweise mit Romanen tut; er schickte eine „Gebrauchsanweisung” voraus, worin er den Leser ausdrücklich ermutigte, zwischen den alphabetisch gelisteten Stichwörtern hin und her zu springen, den Verweispfeilen folgend oder nach Belieben. Dem Linearen sei nicht zu trauen, denn „das Wichtigste an Kindern, die vor einem spielen, ist doch ihre daheimgebliebene Schwester oder ihr Schulatlas mit dem verkritzelten Afrika, das Wichtigste an einer bunten Stranddame ist, dass sie morgen Papier zählen oder Gift nehmen wird.”

Er hatte auch eine kleine, als Falle konstruierte Lernzielkontrolle eingebaut: Wer sich dieser Anleitung zu entziehen gedachte und doch beim Stichwort „A” anfing, der stieß sofort auf den Verweis: „Sie sind es gewohnt, ein Buch – unter Umgehung des Vorwortes – von vorn nach hinten zu lesen. Sehr praktisch. Aber diesmal schlagen Sie, bitte, zur GEBRAUCHSANWEISUNG zurück (...)” Ertappt!

Die neunziger Jahre erlebten den großen Aufbruch ins Internet; alles redete damals vom „Hypertext”, der eben nicht auf geradem vorgezeichnetem Pfad voranschritt, sondern sich rhizomatisch ins Endlose verzweigte. Da schien sich eine gute Gelegenheit zu bieten, dem neuen Medium Korn für seine Mühle und dem alten Werk einen frischen Auftritt zu verschaffen. Als „ELEX” (für „Elektronischer Lexikonroman”) ging es 1998 neu hinaus, für einen Preis von 35 Euro und nach einer Vorlaufzeit von acht (!) Jahren, begleitet von einer Landkarte, die es ermöglichen sollte, die Donaureise, von der die Rede ist, trotz aller Sprünge im Cyberspace zweidimensional im Blick zu behalten.

Nun gibt es kaum ein stärkeres Inbild der Linearität als den Lauf eines Flusses. Das lässt sich heute, wo der Hype um die Literatur im Netz sich gelegt hat, deutlicher sehen als vor zehn Jahren. Man sollte den Überschwang von damals nicht allzu sehr verspotten, denn das Netz hat die Verhältnisse der Literatur ja wirklich verändert, nur eben nicht ganz in die Richtung, die man vermutet hatte. Inzwischen hat sich freilich herausgestellt, dass erstens die wenigsten Leute große Textmengen auf dem Bildschirm lesen wollen und zweitens die grundsätzliche Linearität des Lesevorgangs sich nicht so leicht durch ein paar bloße Hüpftricks aushebeln lässt. Ja in mancher Hinsicht verfährt der Computer mit seinem „Scrolling” da noch linearer als das Buch; zwar ist ein Link schnell geklickt, aber geblättert ist eben noch schneller, und zwar ohne dass man so rasch den Überblick verliert wie im virtuellen Raum.

Jetzt also liegt der „Lexikonroman” wieder, wie schon einmal, als handfestes Buch von vierhundert Seiten vor, und das ist sehr zu begrüßen. Man darf festhalten, dass die Vorzüge eines vierzig Jahre alten Werks woanders liegen, als man vor zehn Jahren gedacht hat. Das lexikalische Prinzip als solches schon leistet wunderbar, was Okopenko im Sinn hatte, nämlich in das notwendige Nacheinander der Zeilen dessen Gegenteil zu verschränken, indem das Lexikon sich zwar vom Alphabet leiten lässt, aber das Alphabet quer zu den Begriffen steht, die sich aus ihm zusammensetzen. Auf den Alk folgt der Alkohol und die Sulu-Inseln gehen der Sülze voraus, ein tiefsinniger Zufallsgenerator, wie ihn die Surrealisten schätzten. Warum muss man so was unbedingt „Roman” nennen? Wohl nur, weil der Buchhandel seine festen Formate braucht. Ehrlicherweise sollte man es ankündigen als ein dickes Buch voll wunderbarer Kleinprosa (bevorzugt zu den Themenbereichen Frau und Donau), die über die Auen des Stroms spielt wie die Rippelnetze aus Licht über das Ufergebüsch an einem schönen Sommertag.

Wo fängt man am besten an? Vielleicht doch bei der Auenbeschreibung, Stichwörter Auen 1 bis Auen 19. Da ist alles beieinander, die Anmut der Landschaft und das derbe Vergnügen ihrer Benutzer, die Genauigkeit im Blick auf die Natur und das ungeschmälerte Glück in ihr. (Oft scheinen diese beiden letzten Dinge einander auszuschließen, und es befällt einen vor kelchblattzählender Naturlyrik eine Traurigkeit wie vor dem verborgenen Unglück eines lieben Menschen.) Bei Okopenko klingt es so: „Auen 13. 200 kg Superman tauchten. Das Wasser schrie vor Verdrängung.” „Auen 17. Eine rosalockige Bikini-Susi, die grüne Badetuch-Anakonda um den Hals.” Aber auch so: „Bestimmungsbuch. Überraschende Verwandlung schlampiggesehener buntgrüner Dekoration (na, BaumWieseRosen) in Strukturenspuk, vielfach, schwierig und fremd wie Takelage oder Wälzlager-Katalog. Spirre: rispiger Blütenstand, bei dem die unteren Blütenzweige die oberen übergipfeln; (...) Scheinquirl, mehrere sitzende oder sehr kurzgestielte Blüten in den Achseln gegenständiger Blätter. (...) Aufwertung eines Straußes Wiesenblumen zu einem Zahnräderhaufen, einer Tischplatte voll frischer Leichen, auf die der Anatom freudig losspringt, einem Briefmarkenkauf, der durchsortiert, gelupt und auf Zahn, Druckstock und Wasserzeichen geprüft werden will.” Hier tritt der Blick in drei Staffeln zurück, von der Normalschlamperei über den Bemächtigungswillen, der diese Schlamperei als ein Entgleiten erlebt (Okopenko hantiert unverkennbar noch mit dem alten Kosmos-Naturführer), zur lachenden Einsicht in die kindliche Bedingtheit solchen Ernsts.

Der Witz und die Intelligenz dieses Schreibens reißen es immer wieder zurück vom Abgrund des Kauzigen, von dessen Rand es sich seiner Form entsprechend nicht allzu weit entfernen kann. Die Nähe zu Sonne und Wasser zieht einen Artikel „Schweinchenrosig” nach sich, dem man erst mal nur Idiosynkratisches zutraut, wenn er in seiner „Motivanalyse” zehn Gründe aufführt, die für die Pflege dieses Hauttons sprechen. Es finden sich da unter anderem: „1) ‚Die Welt sieht mich bronzegepanzert, für dich will ich nackt sein; nur Schweinchenrosig ist echtes Nackt‚ (...) 6) Schweinchenrosige Herren können eine gewisse Form von Weichheit, Ausschweifung, Luxuriosität, Vergeistigung bedeuten; eine verruchte Zeiteinteilung, in der der bräunende Sport nicht Platz hat.” Unter dem Anschein des Verqueren sammelt sich der Widerstand gegen die Zwänge der Freizeit, wie sie offenbar schon vor vier Jahrzehnten selbst im ländlichen Österreich übermächtig waren, und die Verteidigung einer nicht präformierten Intimität. Immer windet sich bei Okopenko um das kratzbürstig Skurrile ein Schlinggewächs von großer Zartheit.

In diesen Zusammenhang muss man auch des Autors Beharren auf der Besonderheit erotischer Geschmäcker stellen. Soll doch ruhig für die anderen ein bisschen eklig sein, was nur dem einen zu gefallen braucht! Okopenko singt das Hohelied der Dicken Frau. „Jedes Kind weiß, dass man vom Guten nicht genug kriegen kann. Wenn ihr unentschlossenen Herren ein 50 kg leichtes Spätzchen an euch drückt, wie wenig wird euch da dieses Emotionenfutter, wie gern würdet ihr Hungrigen es vervielfachen. 100 kg Mädchen in den Armen zu halten, ist doch ganz etwas anderes. (...) wir massigen Verheißungen sind nackt, was wir auch anhaben; wir sitzen nackt in der Opernloge und unser klobigster Pelz im Frost ist Schwall von unserem Schwall. Nicht nur unsere anklebsamen Hundtagsfähnchen, nein, auch unsere schweren Kostüme und Mäntel könnt ihr mitbeschlafen, versucht es einmal!”

In mehreren seiner Lexikonartikel zeigt sich Okopenko unzufrieden über die Traditionslinien, in die ihn die Kritik zu stellen versucht hat; er sei weder „barock” wie Artmann, noch „innersprachlich” wie Jandl; doch selbstverständlich habe er sich vorbehalten, von den Größten ihr Bestes zu lernen. So schmälert es Okopenkos Verdienst auch nicht, im Gegenteil, wenn man hier besonders einen Namen nennt: Heimito von Doderer. Mit ihm teilt Okopenko nicht nur gewisse Vorlieben – für den Strom, für eine spezielle Erotik –, sondern vor allem den Vorsatz, die Apperzeption zu erneuern. Darunter verstand Doderer die wache, unbefangene Weltwahrnehmung, die er dem unheilvollen Klischee im Sehen, Denken, Tun entgegensetzte. Es handelt sich um eine durchaus konservative Haltung, die sich jedoch zu neuartigen Maßnahmen veranlasst sieht. In diesem Sinn machte er sich an die sprachliche Gestaltung, Fülle und Präzision unter dasselbe Joch beugend, ein Paar, das zuweilen nur um den Preis des Befremdlichen zusammen ging. Davon sollte man sich jedenfalls auch bei Okopenko nicht beirren lassen; es kommt immer ein Erkenntnisgewinn dabei heraus.

Okopenko weiß auch, dass die Sprache, so gern sie dem raschelnden Charme der Bestimmungsbücher lauscht, an einem gewissen Punkt einhalten muss, wenn sie ihrem vor- und übersprachlichen Projekt treu bleiben will. Er spricht vom „F-Erlebnis”, namenlos, „beglückendschmerzend”, das eine auffallende Ähnlichkeit mit Musils „Atemzügen eines Sommertags” hat. Wo es sich bei der Fahrt auf dem Strom einstellt, braucht man es dem nahen Menschen, der einen begleitet, nicht in aller Ausführlichkeit darzulegen, denn so würde es doch auch wieder zerstört; aber man sollte dem anderen schon zu verstehen geben, dass es da war. Okopenko empfiehlt darum für mystische Kurzmitteilungen das Mitführen eines Quietsch-Entchens: diesem einmal kurz auf den Bauch gedrückt, und der Gleichgestimmte ist im Bilde. BURKHARD MÜLLER

ANDREAS OKOPENKO: Lexikon einer sentimentalen Reise zum Exporteur-Treffen in Druden. Roman. Deuticke-Verlag, Wien 2008, 381 Seiten, 24.90 Euro.

Soll doch für den anderen eklig sein, was nur einem zu gefallen braucht

Für mystische Kurzmitteilungen sei ein Quietsch-Entchen empfohlen

Andreas Okopenko, Jahrgang 1930. Sein „Lexikon einer sentimentalen Reise zum Exporteur-Treffen in Druden” erschien erstmals 1970. Foto: Getty Images

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Erfreut zeigt sich Burkhard Müller von dieser Neuausgabe von Andreas Okopenkos 1970 erstmals erschienenem "Lexikonroman", der 1998 als digitale Version "Elektronischer Lexikonroman" veröffentlicht wurde. Nun gibt es das Werk wieder auf Papier und das ist nach Ansicht von Müller auch gut so. Ein echter Roman ist das Buch, das Texte wie ein Lexikon in alphabetischer Ordnung versammelt, seiner Meinung nach freilich nicht. Hinter der Lexikonidee sieht er eine grundlegende Skepsis gegen Linearität. In diesem Zusammenhang verweist er auf Okopenkos "Gebrauchsanweisung", die den Leser zum kreuz und quer lesen ermuntert. Müller schätzt den "Lexikoroman" als ein "dickes Buch voll wunderbarer Kleinprosa", das vor allem um die Themen "Frau" und "Donau" kreist. Dabei attestiert er dem Werk viel Witz und Intelligenz, Eigenschaften, die es davor bewahren in den "Abgrund des Kauzigen" zu stürzen. Die Einträge nämlich muten ihn mitunter schon recht skurril und verquer an.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH