Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

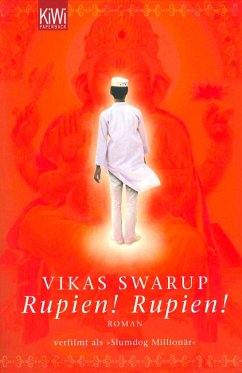

Vom Autor des Bestsellers 'Der weiße Tiger'

Die Mitglieder der Vishram Society in Mumbai gehören der Mittelklasse an. Im "Turm", ihrem Wohnblock, erheben sie sich aus dem Slum und halten sich für etwas Besseres. Bis der Immobilienhai Shah sie mit fettem Geld lockt: Er will den Turm abreißen und an dessen Stelle einen luxuriösen Glaspalast errichten. Von einem Tag auf den anderen zerbricht die Harmonie der Bewohner. Alle wollen verkaufen, doch der Physiklehrer Murthy widersetzt sich entschlossen. Sein ganzes Leben hängt an diesem Turm...

Die Mitglieder der Vishram Society in Mumbai gehören der Mittelklasse an. Im "Turm", ihrem Wohnblock, erheben sie sich aus dem Slum und halten sich für etwas Besseres. Bis der Immobilienhai Shah sie mit fettem Geld lockt: Er will den Turm abreißen und an dessen Stelle einen luxuriösen Glaspalast errichten. Von einem Tag auf den anderen zerbricht die Harmonie der Bewohner. Alle wollen verkaufen, doch der Physiklehrer Murthy widersetzt sich entschlossen. Sein ganzes Leben hängt an diesem Turm...

Adiga, Aravind

Aravind Adiga wurde 1974 in Madras geboren und wuchs u.a. in Sydney, Australien, auf. Nach seinem Studium der Englischen Literatur an der Columbia University in N.Y. und am Magdalen College in Oxford arbeitete er als Korrespondent für die 'Financial Times'. Adiga lebt in Mumbai, Indien.

Trojanow, Ilija

Ilija Trojanow, 1965 in Sofia geboren, floh mit seiner Familie 1971 über Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo sie politisches Asyl erhielt. 1972 siedelte die Familie nach Kenia über. Von 1985 bis 1989 studierte Trojanow Rechtswissenschaften und Ethnologie an der Universität München, später gründete er hier den Kyrill & Method Verlag sowie den Marino Verlag. 1998 zog Trojanow nach Bombay, 2003 nach Kapstadt. Seine Bücher wurden mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, unter anderem erhielt er 2006 den Preis der Leipziger Buchmesse für den Roman 'Der Weltensammler' (dtv 13581), 2009 den Preis der Literaturhäuser sowie den Würth-Preis für Europäische Literatur. 2017 wurde er mit dem Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln ausgezeichnet, 2018 mit dem Usedomer Literaturpreis. Ilija Trojanow lebt in Wien.

Aravind Adiga wurde 1974 in Madras geboren und wuchs u.a. in Sydney, Australien, auf. Nach seinem Studium der Englischen Literatur an der Columbia University in N.Y. und am Magdalen College in Oxford arbeitete er als Korrespondent für die 'Financial Times'. Adiga lebt in Mumbai, Indien.

Trojanow, Ilija

Ilija Trojanow, 1965 in Sofia geboren, floh mit seiner Familie 1971 über Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo sie politisches Asyl erhielt. 1972 siedelte die Familie nach Kenia über. Von 1985 bis 1989 studierte Trojanow Rechtswissenschaften und Ethnologie an der Universität München, später gründete er hier den Kyrill & Method Verlag sowie den Marino Verlag. 1998 zog Trojanow nach Bombay, 2003 nach Kapstadt. Seine Bücher wurden mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, unter anderem erhielt er 2006 den Preis der Leipziger Buchmesse für den Roman 'Der Weltensammler' (dtv 13581), 2009 den Preis der Literaturhäuser sowie den Würth-Preis für Europäische Literatur. 2017 wurde er mit dem Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln ausgezeichnet, 2018 mit dem Usedomer Literaturpreis. Ilija Trojanow lebt in Wien.

© Akash Shah

Produktdetails

- dtv Taschenbücher 14249

- Verlag: DTV

- Originaltitel: Last Man in Tower

- Seitenzahl: 520

- Erscheinungstermin: 19. September 2013

- Deutsch

- Abmessung: 191mm x 121mm x 28mm

- Gewicht: 420g

- ISBN-13: 9783423142496

- ISBN-10: 3423142499

- Artikelnr.: 36812065

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.10.2011

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.10.2011Die Spekulanten von Bombay

Aravind Adiga kam vor drei Jahren in die Literatur gefegt wie ein frischer Wind. Jetzt legt der gefeierte junge Autor einen neuen Roman vor: "Letzter Mann im Turm".

Aravind Adiga hat 2008 für seinen Debütroman "Der weiße Tiger" den Booker Prize erhalten. In diesem mörderischen Schelmenroman stellt der 1974 geborene, an amerikanischen und englischen Nobeluniversitäten ausgebildete indische Journalist mit beeindruckender Sicherheit unter Beweis, wie genau er den Geschmack einer globalisierten Leserschaft zu treffen versteht: mit prachtvoll leuchtendem Lokalkolorit, gut verträglicher Sozialkritik, einer geradlinig und spannend erzählten Story, viel Witz, sparsam dosiertem Sex und jener Form

Aravind Adiga kam vor drei Jahren in die Literatur gefegt wie ein frischer Wind. Jetzt legt der gefeierte junge Autor einen neuen Roman vor: "Letzter Mann im Turm".

Aravind Adiga hat 2008 für seinen Debütroman "Der weiße Tiger" den Booker Prize erhalten. In diesem mörderischen Schelmenroman stellt der 1974 geborene, an amerikanischen und englischen Nobeluniversitäten ausgebildete indische Journalist mit beeindruckender Sicherheit unter Beweis, wie genau er den Geschmack einer globalisierten Leserschaft zu treffen versteht: mit prachtvoll leuchtendem Lokalkolorit, gut verträglicher Sozialkritik, einer geradlinig und spannend erzählten Story, viel Witz, sparsam dosiertem Sex und jener Form

Mehr anzeigen

krasser Kriminalität, die viel über die Gesellschaft aussagt, in der sie sich ereignet. Kurz, der Roman ist ein herrlicher "page-turner", bei dem auf jeder Seite die Absicht durchschimmert, dem Leser ein Bild der sozialen Problematiken des modernen Indiens zu vermitteln.

Der weiße Tiger: das ist Bahram Halwai, dem es gegen alle Wahrscheinlichkeit gelingt, sich als in einem elenden Nest geborener Sohn eines kranken Rikschafahrers zu einem angesehenen Taxiunternehmer in Bangalore emporzuarbeiten, wobei es mancher List, einer genauen Einsicht in die Herr-Knecht-Dialektik - Diderot und Hegel lassen grüßen -, eminenter Skrupellosigkeit und vor allem einiger übler Tricks bedarf, von denen der übelste derjenige ist, dass Bahram irgendwann seinem Boss die Kehle durchschneidet und sich mit dessen Geld zum Zwecke der unternehmerischen Existenzgründung davonmacht.

Der wilde Witz des Romans beruht darauf, dass Bahram all dies in sieben langen E-Mails dem auf Staatsbesuch in Indien weilenden chinesischen Premierminister erzählt, um ihm am eigenen Fall plausibel zu machen, was es bedeutet, in Indien Unternehmer zu sein. Das ist natürlich eine erzählerische Konstruktion von absurder Naivität; sie gibt Adiga, für den es eine Krise des Erzählens nie gegeben hat, die Möglichkeit, einen Ich-Erzähler mit der Direktheit des spontanen mündlichen Erzählens, in der zeitgemäßen Form der E-Mail, sein Leben rekapitulieren zu lassen.

Man muss all dies in Erinnerung rufen, um begreiflich zu machen, warum Aravind Adigas neuer Roman, "Letzter Mann im Turm", eine so herbe Enttäuschung ist; so kurzweilig das erste Werk ist, so langweilig und mühsam ist das zweite. Auch in diesem von Ilija Trojanow und Susann Urban routiniert übersetzten Roman gibt es einen weißen Tiger: Dharmen Shah, der sich aus kleinsten Verhältnissen zum mächtigen Bauunternehmer in Bombay emporgearbeitet hat. Adiga modelliert ihn als fetten Immobilienhai ("Shah grinste, massierte sich mit beiden Händen den Bauch") und so brutalen wie charmanten Gemütsmenschen, von dem der Leser glauben soll, dass er "Menschen noch viel lieber" mag als Stahl und Zement und dass er deshalb mit dem ihm eigenen "Gefühl für Fairness" so lange wie möglich "Großzügigkeit der Gewalt" vorzieht. Das ist zwar eine Charakterisierungskunst aus dem Geist der Laubsägearbeit, was aber nichts daran ändert, dass dieser Shah die eine einigermaßen interessante Figur in diesem langen Roman ist.

Dharmen Shah, dessen Gesundheit durch das Einatmen einer gewaltigen Menge an Baustaub geschwächt ist, hat es sich zum Ziel gesetzt, sein unternehmerisches Lebenswerk damit zu krönen, dass er in dem gering entwickelten und von Slums durchsetzten Stadtteil Vakola ein gewaltiges Hochhaus mit Luxuswohnungen errichtet. Dies soll auf dem Gelände der Vishram Society geschehen, die aus zwei maroden sechsstöckigen Wohntürmen besteht, die 1959 als Genossenschaftsbauten errichtet worden sind. Um deren Bewohner dazu zu bewegen, dem Abriss der beiden Türme zuzustimmen, unterbreitet er ihnen - "Gefühl für Fairness"! - ein großzügiges Kaufangebot, das weit über dem Handelswert liegt.

Hier nun kommt die zweite halbwegs interessante Figur des Romans ins Spiel. Während alle Bewohner von Turm B und die große Mehrzahl der Bewohner von Turm A sofort und begeistert das ihnen relativen Wohlstand und den Umzug in schöne neue Wohnungen bescherende Angebot annehmen, widersetzt sich ein Mann in Turm A beharrlich allen Versuchen, ihn zur Zustimmung zu bewegen: Yogesh Murthy, genannt Masterji, ein pensionierter Lehrer, der in der Vishram Society als "Gentleman" große Achtung genießt.

Und es kommt, wie es kommen muss: Unter dem Druck des großen Geldes durchläuft die Vishram Society eine bedenkliche "moralische Evolution". Je näher der Termin rückt, den Shah den Bewohnern des Turms A für die Annahme seines Angebots gestellt hat, umso stärker zerfällt die Hausgemeinschaft aus Bürgern der Mittelschicht, die bis dahin wenn auch nicht ohne Konflikte, so doch insgesamt harmonisch zusammengelebt hat. Denn jeder hat gute Gründe, das Angebot des Bauherrn anzunehmen: die Mutter, deren Sohn das Downsyndrom hat; der nette Besitzer eines schlecht besuchten Internetcafés; der undeutlichen Geschäften nachgehende Hausverwalter und so weiter durch alle sechs Stockwerke hindurch. Da die Zustimmung aller zu dem Projekt notwendig ist, wächst der Druck auf den alten Masterji kontinuierlich, wobei es bald zu einigen verdammt unschönen Szenen kommt, in denen sich zeigt, wie rasch anständige Bürger den Anstand verlieren können, wenn es ums Geld geht.

Die Gründe für den Widerstand des alten Lehrers sind so vielgestaltig, dass man von einem klaren Fall erzählerischer Übermotivierung sprechen kann, die die Konturen der Figur zerfließen lässt: die mit dem Haus verbundenen Erinnerungen an die verstorbene Frau und Tochter, der Wunsch des kleinen Mannes, dem mächtigen Immobilienhai Kontra zu geben, Altersstarrsinn und die mangelnde Bereitschaft, sich in Veränderungen zu fügen, der Sinn für menschlichen Anstand, der schon bestehende Wassermangel in Vakola und die Einsicht des Lehrers in die ökologischen Probleme der Stadt - im Klartext, den dieser Autor so liebt: "Was wurde dieser Stadt im Namen des Fortschritts bloß angetan?" Oder noch deutlicher: "Die Immobilienspekulation richtete Bombay zugrunde." Kurz: die Figur des Masterji ist vor allem ein Demonstrationsobjekt, an dem die Verluste an Moral und Menschenwürde, mit der die urbanen Veränderungen in dem sich rasant modernisierenden Mumbai erkauft sind, erzählerisch exekutiert werden.

Und solche Modellfiguren sind, im verkleinerten Maßstab, auch die anderen Figuren des Romans. Shahs Maxime "Ein Bauherr ist der einzige Mann in Bombay, der nie einen Kampf verliert" geht auch deshalb auf, weil er weiß, dass in einer Stadt, in der alles käuflich ist - Politik, Polizei, Justiz, Presse, Adiga lässt hier zu Recht nichts aus -, ein unbestechlicher "schwacher Mann" zur "gefährlichsten Sache der Welt" werden kann. Er überlässt deshalb die Beseitigung dieser Gefahr der Hausgemeinschaft selbst, und diese erledigt ihre Aufgabe denn auch auf mörderische Weise.

Erzählerische Subtilität war schon im "Weißen Tiger" Adigas Sache nicht, aber dort verlieh ein abgebrühter Ich-Erzähler dem Roman Witz und Drive. In dem nach Tagen gegliederten "Letzten Mann im Turm" aber hat Adiga mit einer erzählerischen Polyperspektivität zu kämpfen; er springt innerhalb seiner Tagesabschnitte vom Bauherrn Schah zum Lehrer Masterji und von dort zu den Problemen der anderen Mitglieder der Vishram Society, was seinen Roman einerseits kurz-, andererseits langatmig werden lässt.

Zum einen kann man kein rechtes Interesse an den einzelnen Figuren entwickeln, die wie auf dem Reißbrett entworfen erscheinen, zum anderen wird alles doppelt und dreifach und mit hohem Sinn für Überdeutlichkeit erzählt, so dass auch der Leser irgendwann eine unschöne "moralische Evolution" durchläuft und am liebsten selbst den starrsinnigen Masterji aus dem Wege schaffen möchte, nur damit die Sache ein Ende hat. Dies auch deshalb, weil Adiga, je weiter der Roman voranrückt, umso hemmungsloser seiner Neigung zum Sozialkitsch nachgibt: "Die schuftenden Arbeiter sahen in diesem Licht wie Symbole aus: Hieroglyphen einer Zukunft, einer gewaltigen Zukunft. Masterji blickte in das Licht hinter den Gebäuden. Es sah aus wie ein anderes Bombay, das darauf wartete, geboren zu werden. Aber vorerst mussten sie alle darum kämpfen." Was es mit dieser "gewaltigen Zukunft" auf sich hat, lässt die vage Sozialkritik des Romans im Unbestimmten. Seine utopische Substanz bleibt die der Trivialliteratur: "Diese Jungen werden in einer besseren Welt leben." Möge sie auch bessere Romane hervorbringen.

ERNST OSTERKAMP

Aravind Adiga: "Letzter Mann im Turm". Roman.

Aus dem Englischen von Susann Urban und Ilija Trojanow. C.H. Beck Verlag, München 2011. 515 S., geb., 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Der weiße Tiger: das ist Bahram Halwai, dem es gegen alle Wahrscheinlichkeit gelingt, sich als in einem elenden Nest geborener Sohn eines kranken Rikschafahrers zu einem angesehenen Taxiunternehmer in Bangalore emporzuarbeiten, wobei es mancher List, einer genauen Einsicht in die Herr-Knecht-Dialektik - Diderot und Hegel lassen grüßen -, eminenter Skrupellosigkeit und vor allem einiger übler Tricks bedarf, von denen der übelste derjenige ist, dass Bahram irgendwann seinem Boss die Kehle durchschneidet und sich mit dessen Geld zum Zwecke der unternehmerischen Existenzgründung davonmacht.

Der wilde Witz des Romans beruht darauf, dass Bahram all dies in sieben langen E-Mails dem auf Staatsbesuch in Indien weilenden chinesischen Premierminister erzählt, um ihm am eigenen Fall plausibel zu machen, was es bedeutet, in Indien Unternehmer zu sein. Das ist natürlich eine erzählerische Konstruktion von absurder Naivität; sie gibt Adiga, für den es eine Krise des Erzählens nie gegeben hat, die Möglichkeit, einen Ich-Erzähler mit der Direktheit des spontanen mündlichen Erzählens, in der zeitgemäßen Form der E-Mail, sein Leben rekapitulieren zu lassen.

Man muss all dies in Erinnerung rufen, um begreiflich zu machen, warum Aravind Adigas neuer Roman, "Letzter Mann im Turm", eine so herbe Enttäuschung ist; so kurzweilig das erste Werk ist, so langweilig und mühsam ist das zweite. Auch in diesem von Ilija Trojanow und Susann Urban routiniert übersetzten Roman gibt es einen weißen Tiger: Dharmen Shah, der sich aus kleinsten Verhältnissen zum mächtigen Bauunternehmer in Bombay emporgearbeitet hat. Adiga modelliert ihn als fetten Immobilienhai ("Shah grinste, massierte sich mit beiden Händen den Bauch") und so brutalen wie charmanten Gemütsmenschen, von dem der Leser glauben soll, dass er "Menschen noch viel lieber" mag als Stahl und Zement und dass er deshalb mit dem ihm eigenen "Gefühl für Fairness" so lange wie möglich "Großzügigkeit der Gewalt" vorzieht. Das ist zwar eine Charakterisierungskunst aus dem Geist der Laubsägearbeit, was aber nichts daran ändert, dass dieser Shah die eine einigermaßen interessante Figur in diesem langen Roman ist.

Dharmen Shah, dessen Gesundheit durch das Einatmen einer gewaltigen Menge an Baustaub geschwächt ist, hat es sich zum Ziel gesetzt, sein unternehmerisches Lebenswerk damit zu krönen, dass er in dem gering entwickelten und von Slums durchsetzten Stadtteil Vakola ein gewaltiges Hochhaus mit Luxuswohnungen errichtet. Dies soll auf dem Gelände der Vishram Society geschehen, die aus zwei maroden sechsstöckigen Wohntürmen besteht, die 1959 als Genossenschaftsbauten errichtet worden sind. Um deren Bewohner dazu zu bewegen, dem Abriss der beiden Türme zuzustimmen, unterbreitet er ihnen - "Gefühl für Fairness"! - ein großzügiges Kaufangebot, das weit über dem Handelswert liegt.

Hier nun kommt die zweite halbwegs interessante Figur des Romans ins Spiel. Während alle Bewohner von Turm B und die große Mehrzahl der Bewohner von Turm A sofort und begeistert das ihnen relativen Wohlstand und den Umzug in schöne neue Wohnungen bescherende Angebot annehmen, widersetzt sich ein Mann in Turm A beharrlich allen Versuchen, ihn zur Zustimmung zu bewegen: Yogesh Murthy, genannt Masterji, ein pensionierter Lehrer, der in der Vishram Society als "Gentleman" große Achtung genießt.

Und es kommt, wie es kommen muss: Unter dem Druck des großen Geldes durchläuft die Vishram Society eine bedenkliche "moralische Evolution". Je näher der Termin rückt, den Shah den Bewohnern des Turms A für die Annahme seines Angebots gestellt hat, umso stärker zerfällt die Hausgemeinschaft aus Bürgern der Mittelschicht, die bis dahin wenn auch nicht ohne Konflikte, so doch insgesamt harmonisch zusammengelebt hat. Denn jeder hat gute Gründe, das Angebot des Bauherrn anzunehmen: die Mutter, deren Sohn das Downsyndrom hat; der nette Besitzer eines schlecht besuchten Internetcafés; der undeutlichen Geschäften nachgehende Hausverwalter und so weiter durch alle sechs Stockwerke hindurch. Da die Zustimmung aller zu dem Projekt notwendig ist, wächst der Druck auf den alten Masterji kontinuierlich, wobei es bald zu einigen verdammt unschönen Szenen kommt, in denen sich zeigt, wie rasch anständige Bürger den Anstand verlieren können, wenn es ums Geld geht.

Die Gründe für den Widerstand des alten Lehrers sind so vielgestaltig, dass man von einem klaren Fall erzählerischer Übermotivierung sprechen kann, die die Konturen der Figur zerfließen lässt: die mit dem Haus verbundenen Erinnerungen an die verstorbene Frau und Tochter, der Wunsch des kleinen Mannes, dem mächtigen Immobilienhai Kontra zu geben, Altersstarrsinn und die mangelnde Bereitschaft, sich in Veränderungen zu fügen, der Sinn für menschlichen Anstand, der schon bestehende Wassermangel in Vakola und die Einsicht des Lehrers in die ökologischen Probleme der Stadt - im Klartext, den dieser Autor so liebt: "Was wurde dieser Stadt im Namen des Fortschritts bloß angetan?" Oder noch deutlicher: "Die Immobilienspekulation richtete Bombay zugrunde." Kurz: die Figur des Masterji ist vor allem ein Demonstrationsobjekt, an dem die Verluste an Moral und Menschenwürde, mit der die urbanen Veränderungen in dem sich rasant modernisierenden Mumbai erkauft sind, erzählerisch exekutiert werden.

Und solche Modellfiguren sind, im verkleinerten Maßstab, auch die anderen Figuren des Romans. Shahs Maxime "Ein Bauherr ist der einzige Mann in Bombay, der nie einen Kampf verliert" geht auch deshalb auf, weil er weiß, dass in einer Stadt, in der alles käuflich ist - Politik, Polizei, Justiz, Presse, Adiga lässt hier zu Recht nichts aus -, ein unbestechlicher "schwacher Mann" zur "gefährlichsten Sache der Welt" werden kann. Er überlässt deshalb die Beseitigung dieser Gefahr der Hausgemeinschaft selbst, und diese erledigt ihre Aufgabe denn auch auf mörderische Weise.

Erzählerische Subtilität war schon im "Weißen Tiger" Adigas Sache nicht, aber dort verlieh ein abgebrühter Ich-Erzähler dem Roman Witz und Drive. In dem nach Tagen gegliederten "Letzten Mann im Turm" aber hat Adiga mit einer erzählerischen Polyperspektivität zu kämpfen; er springt innerhalb seiner Tagesabschnitte vom Bauherrn Schah zum Lehrer Masterji und von dort zu den Problemen der anderen Mitglieder der Vishram Society, was seinen Roman einerseits kurz-, andererseits langatmig werden lässt.

Zum einen kann man kein rechtes Interesse an den einzelnen Figuren entwickeln, die wie auf dem Reißbrett entworfen erscheinen, zum anderen wird alles doppelt und dreifach und mit hohem Sinn für Überdeutlichkeit erzählt, so dass auch der Leser irgendwann eine unschöne "moralische Evolution" durchläuft und am liebsten selbst den starrsinnigen Masterji aus dem Wege schaffen möchte, nur damit die Sache ein Ende hat. Dies auch deshalb, weil Adiga, je weiter der Roman voranrückt, umso hemmungsloser seiner Neigung zum Sozialkitsch nachgibt: "Die schuftenden Arbeiter sahen in diesem Licht wie Symbole aus: Hieroglyphen einer Zukunft, einer gewaltigen Zukunft. Masterji blickte in das Licht hinter den Gebäuden. Es sah aus wie ein anderes Bombay, das darauf wartete, geboren zu werden. Aber vorerst mussten sie alle darum kämpfen." Was es mit dieser "gewaltigen Zukunft" auf sich hat, lässt die vage Sozialkritik des Romans im Unbestimmten. Seine utopische Substanz bleibt die der Trivialliteratur: "Diese Jungen werden in einer besseren Welt leben." Möge sie auch bessere Romane hervorbringen.

ERNST OSTERKAMP

Aravind Adiga: "Letzter Mann im Turm". Roman.

Aus dem Englischen von Susann Urban und Ilija Trojanow. C.H. Beck Verlag, München 2011. 515 S., geb., 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Bitter enttäuscht zeigt sich Ernst Osterkamp von diesem zweiten Roman Aravind Adigas - dabei hatte ihm der mit dem Booker-Preis gefeierte Erstling noch sehr gut gefallen. Von der Fülle, dem Witz, dem Drive, der das erste Buch "Der weiße Tiger" ausmachte, ist zu seinem Bedauern wenig geblieben. Dafür habe sich der Hang des Autors zur "Überdeutlichkeit", der gelegentlich vorher schon störte, nun außerordentlich deutlich ausgeprägt. Erzählt wird hier die Geschichte eines störrischen alten Mannes, der gegen den seinen Mitbewohnern nur zu genehmen und wohlbezahlten Auszug aus zum Abriss stehenden Wohntürmen opponiert. Er wird so zur Gegenfigur eines Immobilienhais - und so schematisch, wie sich das anhört, hat es Ernst Osterkamp auch gefunden. Lang ist der Roman außerdem und irgendwann habe er sich nur noch gewünscht, seufzt der Rezensent, der störrische alte Mann möge sterben, damit es vorbei ist mit der zusehends quälenden Lektüre.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!

Eine Bewertung schreiben

Eine Bewertung schreiben

Andere Kunden interessierten sich für