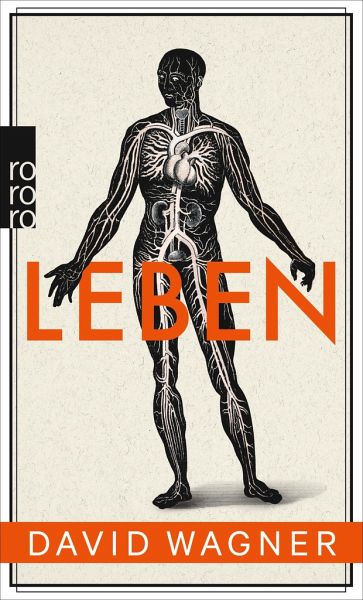

Leben

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

11,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Der Anruf kommt um kurz nach zwei.Ein junger, sterbenskranker Mann geht ans Telefon und hört die ersehnten und gefürchteten Worte: «Wir haben ein Spenderorgan für Sie.» Soll er es wagen, damit er weiter da ist für sein Kind? Er nimmt seine Tasche und lässt sich ins Berliner Virchow-Klinikum fahren.Es folgen lange Tage und Nächte im Krankenhaus, neben wechselnden Bettnachbarn. Da ist etwa ein Getränkehändler mit einer heimlichen Geliebten, oder ein libanesischer Fleischer, der beide Brüder an den Krieg verlor. Beim Zuhören wird ihm zum ersten Mal bewußt, daß auch er schon ein Lebe...

Der Anruf kommt um kurz nach zwei.

Ein junger, sterbenskranker Mann geht ans Telefon und hört die ersehnten und gefürchteten Worte: «Wir haben ein Spenderorgan für Sie.» Soll er es wagen, damit er weiter da ist für sein Kind? Er nimmt seine Tasche und lässt sich ins Berliner Virchow-Klinikum fahren.

Es folgen lange Tage und Nächte im Krankenhaus, neben wechselnden Bettnachbarn. Da ist etwa ein Getränkehändler mit einer heimlichen Geliebten, oder ein libanesischer Fleischer, der beide Brüder an den Krieg verlor. Beim Zuhören wird ihm zum ersten Mal bewußt, daß auch er schon ein Leben hinter sich hat. Für wen hat er gelebt? Für wen lohnt es sich weiterzuleben? Und welcher Mensch ist gestorben, so daß er weiterleben kann - möglicherweise als ein anderer als zuvor?

Preis der Leipziger Buchmesse 2013

Ein junger, sterbenskranker Mann geht ans Telefon und hört die ersehnten und gefürchteten Worte: «Wir haben ein Spenderorgan für Sie.» Soll er es wagen, damit er weiter da ist für sein Kind? Er nimmt seine Tasche und lässt sich ins Berliner Virchow-Klinikum fahren.

Es folgen lange Tage und Nächte im Krankenhaus, neben wechselnden Bettnachbarn. Da ist etwa ein Getränkehändler mit einer heimlichen Geliebten, oder ein libanesischer Fleischer, der beide Brüder an den Krieg verlor. Beim Zuhören wird ihm zum ersten Mal bewußt, daß auch er schon ein Leben hinter sich hat. Für wen hat er gelebt? Für wen lohnt es sich weiterzuleben? Und welcher Mensch ist gestorben, so daß er weiterleben kann - möglicherweise als ein anderer als zuvor?

Preis der Leipziger Buchmesse 2013