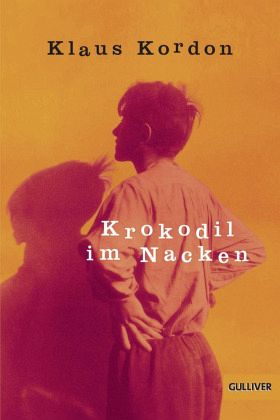

freiwillig bleibt, den er aber nicht aus freien Stücken verlassen darf. Der Umfang muß nicht bange machen: In diesen Roman will man ein- und aus ihm nicht wieder auftauchen.

Lenz wird 1943 geboren. Als Kind flieht er oft in die Rumpelkammer der Berliner Kneipe seiner Mutter - sein "Amerika", wie er sein beengtes Traumland nennt -, um sich die Welt schön zu denken. Die wirkliche taugt nur wenig: Der Stiefvater ist ein Mann von "taubem Herzen", der Bruder verunglückt, und die Mutter stirbt ebenfalls, als Manfred gerade dreizehn ist. Es folgt "Gemeinschaftserziehung" in Heimen. Lenz wird nicht vergessen, was ihm Max Rosenzweig, der jüdische Schneidermeister, der den Krieg im Keller überlebt hat, gesagt hat: "Ein Mensch kann ungeheuer viel aushalten. Du auch."

Er bleibt ein Träumer, dieser Manne Lenz, der seine Gedanken zu verstecken weiß hinter jugendlicher Pseudo-Abgeklärtheit und erwachsener Ironie, selten hinter Wut, oft hinter erzwungener Gleichgültigkeit. Manfred Lenz hätte weiter funktioniert, wäre da nicht dieses Tier in seinem Kopf gewesen, das Krokodil, das ihn im Nacken packte. "Wer nicht lebt, wie er denkt, wird irgendwann denken, wie er lebt" - ein Kalenderspruch wird zum Lebensmotto.

Manfred Lenz ist kein Widerständler, er macht Karriere. "Sie hatten Manne Lenz die Wurst hingehalten und Manne Lenz hatte Männchen gemacht." Nur nach einer Wurst will er nicht schnappen: der des Parteieintritts. Weil das Diskutieren nicht lohnt und offenes Verlachen nicht erlaubt ist, reagiert er sich schreibend ab, höhnt, klagt an - für die Schublade. Doch das Krokodil weist ihn immer lauter auf faule Kompromisse hin. Es wird schwerer, dem Vieh einen Maulkorb anzulegen.

Ein Leben lang kann man sich nicht auf die Zunge beißen. Manfred Lenz ist kein Sympathisant des Westens, aber Meinungsfreiheit wird ihm zu einem unverzichtbaren Gut, bis aus dem Fluchtgedanken Absicht wird. Doch statt endlich fern des geliebten Berlin "in sich zu Hause zu sein", wird er zu fast drei Jahren Haft verurteilt. Erst nach einem Jahr wird das Paar von der Bundesrepublik freigekauft, ein weiteres Jahr später dürfen die Kinder ausreisen. In einem der zahllosen Verhöre hört Lenz das vielleicht größte Lob: "Kritische Realisten, wie Sie einer sein wollen, braucht unsere Gesellschaft nicht."

Klaus Kordon hat schon manchen seiner Figuren Fragmente seiner Biographie geliehen, nun gibt er mit der Geschichte des Manfred Lenz sein ganzes Leben preis. Bis zum Mauerbau ist er ein Grenzgänger zwischen Ost und West, und seine Innenansichten geben sensiblen Einblick in den Alltag der DDR, ohne an Sentimentalität zu ersticken. Es ist ein Werk voller Selbstironie und außergewöhnlichem Gespür für die schönen und komischen Momente im Erwachsenwerden.

Diese Aufarbeitung des Vergangenen ist gefühlvoll, ohne aufdringliche Intimität und fern jeder übertriebenen Selbstbezogenheit. Kordon schreibt und beschreibt vorurteilsfrei bis in Feinheiten, ohne Groll und Verbitterung. Vielleicht ist dies die einzige Schwäche des Buches: sein Bemühen, auch dann noch allem gerecht zu werden, wenn die Ungerechtigkeit schon zum Himmel schreit.

Daß historisch und politisch zuverlässige Informationen in spannenden Erzählungen für Jugendliche aufgehen können, hat Kordon schon mit seinen früheren Büchern bewiesen. Als etwa Mitte der siebziger Jahre die jugendliterarische Aufarbeitung der jungen deutschen Vergangenheit begann, konnten nur wenige Autoren dies überzeugend gestalten. Kordon gehörte dazu. Wie schon in seiner "Trilogie der Wendepunkte", in "Ein Trümmersommer" oder in "Brüder wie Freunde" ist der Zeithintergrund auch jetzt plastisch und plausibel dargestellt, ohne daß der Ton der Erzählung melodramatisch wäre. Und immer sind es Geschichten vom Überleben, ob sie nun in Berlin oder Bombay spielen.

Vor den Lesern, die nahezu nichts mehr von der DDR als totalitärem Staat oder vom ostdeutschen Alltag wissen, breitet sich ein Panorama aus, das Kordon hervorragend mit menschlichen Wünschen und Ängsten verwoben hat. Genauer und verläßlicher könnte der Blick darauf nicht sein. Und auch die Wissenden werden an Manfred Lenz gespannt verfolgen, wie eine beschädigte Welt zwar prägen kann, aber nicht deformieren muß.

ELENA GEUS

Klaus Kordon: "Krokodil im Nacken". Verlag Beltz & Gelberg, Weinheim 2002. 796 S., geb., 19,90 [Euro]. Ab 14 J.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.12.2002

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.12.2002