und sorgsam von Andreas Schmidt-Schweizer aus dem Ungarischen übersetzte Buch, das in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Netzwerk Erinnerung und Solidarität erschien.

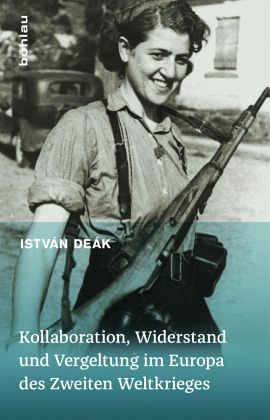

Deák analysiert die durch Gewalt erzwungene Anpassung und die durch bereitwillige Nachfolgebereitschaft verursachte Kollaboration im Europa des Zweiten Weltkrieges ebenso wie grundsätzliche Fragen an die Widerstandsbewegungen im deutsch besetzten Europa, ohne dabei zu pauschalisieren oder gar einen Antagonismus von Kollaboration und Widerstand zu konstruieren. Er wirft dabei auch noch einen Blick auf die vielfältigen Phänome von Säuberung, Vergeltung und Rache nach 1945 und deren vielfältige Spätfolgen.

Hier wird ein großer Bogen gespannt, der von unterschiedlichen Besatzungsherrschaften in der europäischen Geschichte bis hin zu jenen Europa-Plänen reicht, die in den unterschiedlichen Staaten, die einem deutschen Besatzungsregime unterlagen, in den Jahren vor 1945 mehr oder weniger intensiv diskutiert wurden. Um bei "Hitlers ersten Eroberungen" bereits Österreich und die Tschechoslowakei einzubeziehen, teilt Deák unter den Gesichtspunkten von Widerstand und Kollaboration den Zweiten Weltkrieg und seine Vorgeschichte in drei Perioden ein. Die erste reicht von 1938 bis zum 22. Juni 1941, die zweite bis Ende Januar 1943 und der Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad und die dritte bis zum Ende des Krieges.

Scharf kritisiert Deák das Verhalten vieler europäischer Mächte für die erste Phase, in denen er sogar Europas "Flitterwochen" mit Hitler sieht. Die Wehrmacht habe nicht wegen ihrer militärischen Übermacht von Sieg zu Sieg eilen können, "sondern vielmehr, weil die anderen Teile Europas - mit der Ausnahme Polens und Großbritanniens - das Vorgehen der Deutschen akzeptierten . . . Wenn sie gewollt hätten, wäre es den vereinten europäischen Kräften möglich gewesen, der deutschen Aggression mit Erfolg entgegenzutreten." Dänemark, Norwegen, Belgien, Frankreich, die Niederlande - überall sei die Zusammenarbeit zwischen Okkupanten und Okkupierten beinahe problemlos verlaufen. Hitler habe die besetzten Staaten Nord- und Westeuropas relativ behutsam behandelt, weil sein Ziel in der Kolonialisierung und totalen Eroberung im Osten lag. Hierfür habe er die bereitwillige Kooperation der West- und Nordeuropäer benötigt und in der Regel auch erhalten.

Gänzlich unterschiedlich entwickelte sich die Situation durch die brutalen Besatzungsregimes in Polen ab 1939 und in Osteuropa ab Sommer 1941. Fakten- und kenntnisreich beschreibt Deák Fakten und Motive osteuropäischer Kollaboration, macht aber auch deutlich, dass die Anerkennung dieser Kollaboration als Teil der eigenen Geschichte heute nicht nur im Baltikum Probleme bereitet.

Die verbündeten Staaten - Italien, Bulgarien, Finnland, Kroatien, Rumänien, die Slowakei und Ungarn - seien keineswegs bloße Marionetten Deutschlands, sondern "in großem Maße Herren ihres eigenen Schicksals" gewesen und hätten eigene Handlungsspielräume besessen und auch genutzt. Das deutsche Bündnissystem sei undurchsichtig gewesen; viele verbündete Staaten seien untereinander verfeindet gewesen. Zur Durchsetzung eigener Interessen hätten die meisten während des Krieges eigene "ethnische Säuberungen" durchgeführt. Hätten diese Länder bessere Möglichkeiten als die Einsetzung deutschfreundlicher Regierungen gehabt? Für Deák lässt sich diese Frage am Beispiel von Jugoslawien, Italien und Ungarn schwer beantworten.

Beeindruckend ist die Analyse Deáks über Deutschlands Verbündete und deren Beteiligung am Massenmord an den Juden Europas. Die Verbündeten seien unabhängig genug gewesen, "um selbst zu entscheiden, wie weit ihre Zusammenarbeit mit den Deutschen bei der sogenannten Endlösung der Judenfrage gehen sollte". Ihr Handeln sei dabei "durch eine Mischung von Brutalität und Menschlichkeit, Zynismus und gelegentliche humanitäre Erwägungen sowie durch den Wunsch, ihre nationale Souveränität zu bewahren, gekennzeichnet" gewesen. Demgegenüber sei in diesen Ländern auch eine "besondere Form des Widerstands, die allerdings nur verhältnismäßig wenige Menschen praktizierten", zu beobachten: die Unterstützung und Rettung wenigstens einiger Juden. Ob wirklich, wie es Deák postuliert, "Millionen Menschen" an der Rettung von Juden beteiligt waren, kann in der quantitativen Dimension durchaus diskutiert werden, sein Fazit ist hier deutlich: "Es hätten aber weitere Millionen so handeln können, insbesondere dann, wenn sie außerhalb der brutalsten deutschen Besatzungsregime lebten." Eine klare Mahnung, die auf die tatsächlich vorhanden gewesenen Handlungsspielräume verweist.

Der Überblick über den Widerstand in West- und Nordeuropa zeigt die Vielfalt, die Probleme und die unterschiedlichen politischen Zielsetzungen der einzelnen nationalen Widerstandsbewegungen, deren Aktivitäten sich vor allem in den Jahren ab 1943 nicht mehr von der alliierten Kriegführung und ihren Zielen trennen lassen. Dabei stelle sich immer die Frage, welche Art von Widerstand den nationalen Anliegen der jeweiligen Staaten und welche der Sache der Alliierten gedient habe. Mindestens diskussionswürdig erscheint allerdings die Einschätzung Deáks, der bewaffnete Widerstand in den besetzten Gebieten sei "ethisch und unethisch zugleich" gewesen, ethisch, "weil er sich gegen die Nationalsozialisten richtete", und unethisch, "weil er Durcheinander und schreckliches Leid hervorrief". Hier ist die Diskussion über Voraussetzungen, Grenzen und Möglichkeiten des Widerstands vielfach schon weiter.

Der letzte Abschnitt widmet sich dem Kriegsende, den "Säuberungen" und der juristischen Aufarbeitung des Krieges und der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Dabei fasst Deák verschiedene bereits bekannte Befunde noch einmal präzise zusammen, betont die positive Wirkung der Nürnberger Prozesse für das Völkerstrafrecht, während er den negativen Aspekt der Abrechnungen von 1945 darin sieht, "dass sie die ethnischen Säuberungen, die Europa in den letzten hundert Jahren oder noch länger heimsuchten, eher beschleunigten". Osteuropa habe sich nach 1945 seiner wertvollsten Minderheiten entledigt und sei dadurch wirtschaftlich, kulturell und moralisch um viele Jahrzehnte zurückgeworfen worden. Es sei eine Ironie des Schicksals, dass Osteuropa einen hohen Preis für die politischen und ethnischen Säuberungen gezahlt habe, während Deutschland sehr schnell zum Ideal der Demokratie und zum Motor der europäischen Wirtschaft geworden sei. "Und es ist eine bittere Ironie, dass gerade in Ost- und Südosteuropa die Überwindung des Kommunismus von einem erneuten Aufleben der Nationalismen begleitet war."

Vieles in diesem Buch fordert zum Nachdenken, zum Widerspruch und immer zur Überprüfung der eigenen historischen Einschätzung auf. Wer sich über zentrale Probleme der europäischen Geschichte während des Zweiten Weltkrieges informieren möchte, wer verstehen will, warum Europa heute immer noch ein fragiles Gebilde ist und wie weit historisches Geschehen aus der Zeit vor 1945 noch immer die heutige europäische Gegenwart massiv beeinflusst, für den liegt hier ein unbedingt lesenswertes Buch vor.

JOHANNES TUCHEL

István Deák: Kollaboration, Widerstand und Vergeltung im Europa des Zweiten Weltkrieges. Böhlau Verlag, Wien 2017. 367 S., 34,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.02.2018

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.02.2018