lehren. Wo immer Menschen unterdrückt wurden, suchte das Volk sich den Schelm und machten Schriftsteller aus der Volkserfindung Geschichten, die man lesen oder erzählen konnte. Denken wir, um nur bei der eigenen Tradition zu bleiben, an Grimmelshausens "Simplicissimus" oder Christian Reuters "Schelmuffsky", Vorbilder, die immer wieder Nachfolger zeugten, zum Beispiel in Thomas Manns "Felix Krull" oder in Günter Grass' "Blechtrommel".

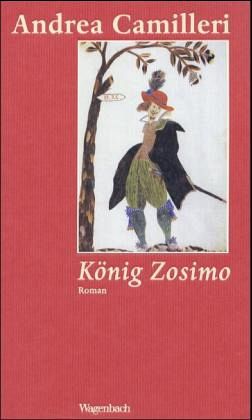

In diese Gesellschaft gehört auch Camilleris Zosimo, und wie alle seine Schelmenbrüder ist auch er nicht von Gott dem Herrn nach allgemeinem Schema konstruiert, sondern zeigt vom ersten Schrei an seine Besonderheit. Das Landarbeitersöhnchen erweist sich schon an der Mutterbrust als intellektueller Riese; noch bevor er richtig laufen kann, begreift er die gesellschaftliche Malaise, die über ihn und seinesgleichen verhängt ist. Zu einem blutgierigen Revoluzzer wird er nie werden, denn seine besonderen Fähigkeiten ermöglichen ihm eine bessere Laufbahn, als sie seinem Vater vergönnt war. Aber als dann, in den ersten Dezennien des siebzehnten Jahrhunderts, die spanischen, savoyardischen sowie einheimischen Unterdrücker den Bogen überspannen, vernimmt Zosimo nicht nur den Schrei des Volks nach einem Erlöser aus seinen Reihen, er folgt ihm auch.

Die Sache geht trübe aus, weil es im Leben nicht genügt, etwas nicht zu wollen. Man muß auch wissen, was man statt dessen will, präzise gesagt: Man muß ein Programm haben. Daran fehlt es Zosimo und den Seinen, und so gerät der Volkskönig in die Fänge seiner Gegner und an den Galgen. Doch der Autor mag sich und seinen Lesern Zosimos Tod nicht antun, also verstrickt er uns in einen Traum, in dem Zosimo am Halteseil eines selbstgebastelten Kinderdrachens in den Himmel entschwebt. Ein schönes Schelmenende, das wir uns nach Belieben in einen neuen Anfang umdenken können.

Allerdings dürfen wir uns, falls wir uns dazu verführen lassen wollen, nicht davon beirren lassen, daß die Hoffnungen, die mit Zosimos Königtum und seiner Himmelfahrt verknüpft sind, nur den geringsten Teil des Romans ausmachen. Der umfangreiche Rest ist dem Elend des sizilianischen Volks gewidmet und den Gemeinheiten der adligen und kirchlichen Peitschenschwinger. In einem Nachwort sagt der Autor, er habe, ohne weitere Nachforschungen anzustellen, die Biographie seines Helden frei erfunden. Doch kann man wohl davon ausgehen, daß er sich dabei nach den historischen Bedingungen von Zosimos Lebens- und Wirkungszeit gerichtet hat, gemäß den Auskünften der von ihm angeführten Quellen.

Der zeitgeschichtliche Aspekt wird im Roman so ausführlich abgehandelt, daß man stellenweise genug davon bekommt. Allzusehr stürzt die Fülle schlimmer Menschenquälereien uns in Gefühlsnöte - und weckt den Eindruck, das Schelmenpotential der Geschichte würde nicht hinreichend befriedigt. Denn bis es zum Eigentlichen kommt, müssen wir lange warten, ganze 279 von insgesamt 352 Seiten.

Es gibt noch andere Schwierigkeiten. Im Idiom des damaligen Sizilien mischten sich Italienisch, Sizilianisch und Spanisch. Wie der Autor das im Original handhabt, kann der Konsument einer Übersetzung nicht werten. Offenbar hat Camilleri seinen italienischen Lesern die Melange wenigstens stellenweise zugemutet, wobei ihm zugute kam, daß alle drei Ausdrucksweisen stammverwandt sind. Der Übersetzer ins Deutsche, Moshe Kahn, stand da vor größeren Problemen, die er nicht durchweg zu lösen wußte.

Über rund einhundert Seiten, in denen die Leidensgeschichte von Zosimos Vater erzählt wird, überschüttet er uns mit spanischen Sätzen und Halbsätzen, die zu verstehen ohne Wörterbuch kaum möglich ist. Und noch etwas wirkt störend, nämlich der Ehrgeiz des Übersetzers, der auf alt frisierten Geschichte auch eine möglichst alte Form zu geben, sprich: sie in Barock-Volksdeutsch zu kleiden. So etwas muß man können, und Moshe Kahn kann es nicht. Er verstrickt sich immer wieder in den grammatischen und syntaktischen Unterschieden von altem und gegenwärtigem Deutsch. So sind bei ihm fünf Kindlein "vor Hungers gestorben", hat man von Ariadeno Barbarossa gehört als "einem weithin berühmten Piraten", ereignet sich ein Vorfall für "die Gemahlin des Maut-Officiers Don Antenore" und dergleichen mehr. Störend ist auch die übermäßige Verwendung doppelter Verneinung, so etwa: "Cucinotta verlor keinen einzigen Mann nicht." Ob die Völker jener Zeiten ähnlich unbeholfen geredet haben, wissen wir nicht. Falls sie es getan haben sollten, wäre die Nachahmung ihrer sprachlichen Hilflosigkeit kein Rezept, eine Geschichte über ihr Schicksal glaubwürdiger zu machen.

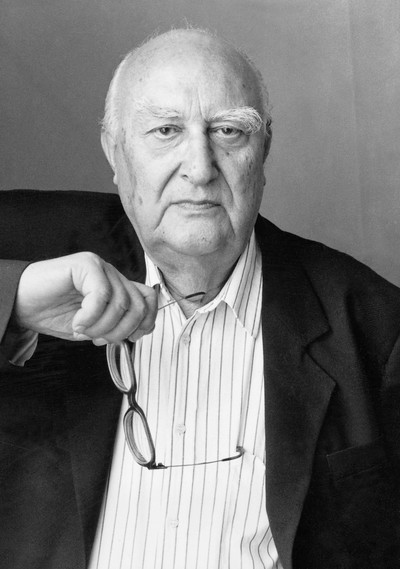

SABINE BRANDT

Andrea Camilleri: "König Zosimo". Roman. Aus dem Italienischen übersetzt von Moshe Kahn. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2003. 352 S., geb., 24,50 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.08.2003

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.08.2003