Design."

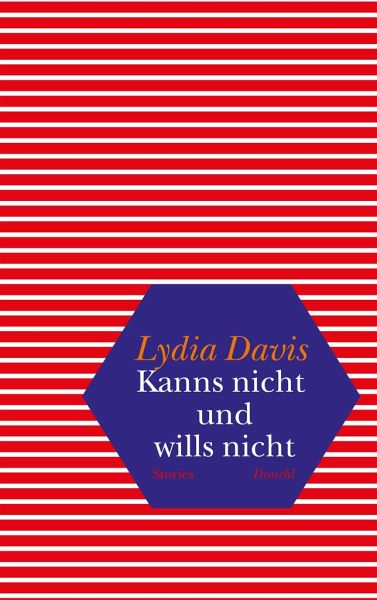

Ob die Briefschreiberin mit der amerikanischen Schriftstellerin identisch ist, kann man natürlich nicht wissen. Ob die Texte in ihrem neuen Buch "Kanns nicht und wills nicht" tatsächlich "Stories" sind, wie der Untertitel verheißt, ist ebenfalls fraglich (das amerikanische Original hat keine Gattungsbezeichnung). Als klassische Kurzgeschichten gehen wohl die wenigsten Stücke des Bandes durch. Stattdessen gibt es Traumnotate, aufgeschnappte Dialoge, Briefe, Zettelnotizen: "Ein Mann hustet im Konzert", "Die Dusche rinnt schwach" oder "Er kaut so laut, dass ich das Radio aufdrehen muss", steht da zum Beispiel in flatternden Einzelzeilen.

Schlichtes Protokollieren ist wohl das, was Lydia Davis am besten kann - oder zumindest soll der Leser das glauben. Aber mit dem etwas hilflosen Etikett der "Alltagsbeobachtungen", die ja auch sehr viele andere Menschen machen, kommt man ihrer schriftstellerischen Eigenart nicht besonders nahe. Bei genauem Hinschauen sind das vielleicht doch sehr geschickt komponierte Stücke, die Davis da präsentiert. Wenn man zwischen den eben zitierten Sätzen nämlich plötzlich liest: "Die Tonanlage im Untersuchungsraum spielt Folkmusic", dann fügen sich all die scheinbar unzusammenhängenden Notizen zur Symptomatik eines sehr bangen, nervlich gereizten Wartens auf einen wichtigen medizinischen Test. Und plötzlich entsteht da doch in der Phantasie eine Geschichte: die einer schwerkranken Person, die beim Arzt mit Banjoklängen berieselt wird.

Dass die Unvollständigkeit und "Hingeschriebenheit" der Texte von Lydia Davis womöglich nur ein Trick ist, um ihre eigentliche Perfektion zu kaschieren, hat jüngst auch eine Kollegin vermutet: Voller Bewunderung äußerte sich Miranda July in einem Interview mit der "New York Times" über Davis, die sie sehr inspiriere.

Auch wenn Lydia Davis, die 1947 geboren wurde und in erster Ehe mit dem Schriftsteller Paul Auster verheiratet war, gemeinhin als Prosaschriftstellerin gilt: Einige ihrer Stücke in diesem Band sind so verdichtet, dass man sie ebenso gut als moderne Lyrik bezeichnen könnte, und zwar solche in der Tradition des amerikanischen Objektivismus eines William Carlos Williams: Lyrik der Knappheit und der Lakonik. Wie man sich kurzfasst, kann man auch von Davis lernen. Manche Texte umfassen nur wenige Zeilen. Da gibt es etwa eine Seite mit der Überschrift: "Ich erkundige mich bei Mary nach ihrem Freund, dem Depressiven, und seinem Urlaub." Darunter stehen dann bloß zwei Couplets. "In einem Jahr sagt sie: Er ist in die Badlands gefahren. / Nächstes Jahr sagt sie: Er ist in die Black Hills gefahren." Das ist alles. Ein perfektes Gedicht.

In den wenigen etwas längeren Stücken des Bandes äußert sich eine Ich-Erzählerin, die der Autorin offenbar recht nahesteht - zumindest lassen Anekdoten aus dem Literaturbetrieb darauf schließen. Lydia Davis ist, gerade auch durch ihr vom literarischen Übersetzen angereichertes Schreiben, ein "writer's writer" - vielleicht auch daher das oft gehörte Lob von Kollegen, etwa Jonathan Franzen. Hier nun streut sie zwischen die eigenen Texte auch mehrere mit dem Hinweis "Geschichte von Flaubert". Es sind Anekdoten und novellistische Begebenheiten, die es so als Einzeltexte vorher noch nicht gab - denn Davis hat sie aus Briefen Gustave Flauberts exzerpiert und teils leicht bearbeitet. Das Kuriose und Abgründige dieser Stücke (etwa die Geschichte eines Kutschers, der mit seinem Bandwurm redet: "Er war außer sich, weil man ihm keinen Rotwein gegeben hatte", und schließlich das Tierchen und leider auch sich selbst mit einer Flasche Vitriol ausmerzt) fügt sich sehr gut zu Davis' eigenem Humor und Sarkasmus.

So disparat die vielen Elemente dieses Buches auch wirken mögen: Am Ende sind sie doch alle Bestandteile eines großen Mosaiks um die - mehr oder weniger authentische - Schriftstellerfigur. Man könnte also von einer sehr weit vorgeschobenen Stufe des Künstlerromans nach der Krise des Erzählens sprechen.

Die Vorstellung etwa, dass auch der Tiefkühlerbsenbrief von der Autorin selbst stammen könnte, macht ihn umso lustiger. Oft scheinen auch neurotische Züge durch, die ein bisschen an Woody Allen erinnern. Damit beim Bahnfahren die Sitzplatzwahl leichter falle, wird etwa vorgeschlagen, dass die Leute Anstecker tragen, auf denen steht: "Werde nicht mit dem Handy telefonieren; werde keine übelriechenden Nahrungsmittel essen." Aber es geht noch besser: Wirklich genial witzig sind ihre Einfälle zu einer "Sprache der Dinge", die ganz überraschende lautmalerische Qualitäten unserer alltäglichen Umwelt offenbart: "Die Waschmaschine im Schleudergang: Pakistani, Pakistani!", "Nasser Fuß eines Mannes, der auf dem Gaspedal quietscht: ,Lisa!'"; "Wasser, das durch den Abfluss der Küchenspüle weggesaugt wird: Dvorák".

JAN WIELE

Lydia Davis: "Kanns nicht und wills nicht". Stories. Aus dem Amerikanischen von Klaus Hoffer. Literaturverlag Droschl, Graz/Wien 2014. 304 S., geb., 23,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

buecher-magazin.deEin Beschwerdebrief über das Foto, das auf einer Packung Tiefkühlerbsen abgedruckt ist, gehört zu den Höhepunkten dieses Storybandes von Lydia Davis. Es ist ein scheinbar banaler Ausgangspunkt: Die Briefeschreiberin glaubt, dass die Erbsen auf dem Bild nicht gut genug abgelichtet sind, da die Farbe nicht annähernd die Realität widerspiegelt. Ihr Brief mündet dann in einer detaillierten Beschreibung der verschiedensten Tiefkühlerbsenfarben und besticht durch eine absurde, sonderbare und schrullige Komik, die auf die genaue Beobachtungs- und Sprachgabe der Verfasserin hinweist. Lydia Davis hat Beschwerdebriefe als literarische Form perfektioniert, in ihnen offenbart sich ihr genauer, sehr eigener Blick, der zu erstaunlichen Rückschlüssen führt. Dabei enthält "Kanns nicht und wills nicht" Traum-Geschichten, Episoden von Flaubert und Beobachtungen von alltäglichen Begebenheiten, die dank des Davis-Blicks zu überraschenden Offenbarungen führen. So wird aus einem möglichen Teppichverkauf eine Geschichte über die Unentschlossenheit. Manche mögen sagen, diese Sätze und kurzen Passagen seien keine Geschichten, aber Lydia Davis schert sich nicht um Konventionen. Mitunter ist der Ton trauriger und düsterer geworden, aber er fügt sich ein in diesen besonderen Stil.

buecher-magazin.deEin Beschwerdebrief über das Foto, das auf einer Packung Tiefkühlerbsen abgedruckt ist, gehört zu den Höhepunkten dieses Storybandes von Lydia Davis. Es ist ein scheinbar banaler Ausgangspunkt: Die Briefeschreiberin glaubt, dass die Erbsen auf dem Bild nicht gut genug abgelichtet sind, da die Farbe nicht annähernd die Realität widerspiegelt. Ihr Brief mündet dann in einer detaillierten Beschreibung der verschiedensten Tiefkühlerbsenfarben und besticht durch eine absurde, sonderbare und schrullige Komik, die auf die genaue Beobachtungs- und Sprachgabe der Verfasserin hinweist. Lydia Davis hat Beschwerdebriefe als literarische Form perfektioniert, in ihnen offenbart sich ihr genauer, sehr eigener Blick, der zu erstaunlichen Rückschlüssen führt. Dabei enthält "Kanns nicht und wills nicht" Traum-Geschichten, Episoden von Flaubert und Beobachtungen von alltäglichen Begebenheiten, die dank des Davis-Blicks zu überraschenden Offenbarungen führen. So wird aus einem möglichen Teppichverkauf eine Geschichte über die Unentschlossenheit. Manche mögen sagen, diese Sätze und kurzen Passagen seien keine Geschichten, aber Lydia Davis schert sich nicht um Konventionen. Mitunter ist der Ton trauriger und düsterer geworden, aber er fügt sich ein in diesen besonderen Stil. Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.02.2015

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.02.2015