PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

1996 nahm der amerikanische Journalist Jon Krakauer an einer Mount-Everest-Expedition teil. Das Unternehmen endete in einer Katastrophe, fünf von Krakauers Kameraden kamen auf tragische Weise in einem peitschenden Schneesturm ums Leben, er selbst konnte sich mit letzter Kraft in Sicherheit bringen. Minuziös und eindrucksvoll schildert er in diesem Bericht den Verlauf der Expedition. Er äußert sich außerdem kritisch über die Auswüchse des modernen Alpinismus mit seinen oft tödlichen Folgen, vermittelt aber zugleich einen Eindruck von der magischen Anziehungskraft und der Faszination des Bergsteigens.

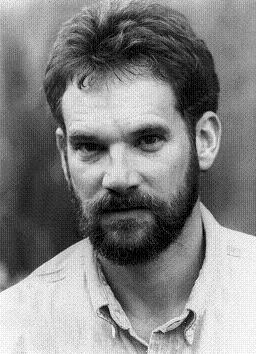

Jon Krakauer, geboren 1954, arbeitet als Wissenschaftsjournalist für amerikanische Zeitschriften. Er wurde durch den Millionenbestseller 'In eisige Höhen', in dem er den Überlebenskampf der Bergsteiger am Mount Everest schildert, weltberühmt. Für seine Reportagen wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Auf Deutsch erschienen von ihm außerdem: 'Auf den Gipfeln der Welt', 'Mord im Auftrag Gottes', 'In die Wildnis' (von Sean Penn verfilmt). Jon Krakauer lebt mit seiner Frau in Boulder, Colorado.

© Linda M. Moore/Villard

Produktdetails

- Piper Taschenbuch 2970

- Verlag: PIPER

- Originaltitel: Into Thin Air

- 26. Aufl.

- Seitenzahl: 400

- Erscheinungstermin: 1. April 2000

- Deutsch

- Abmessung: 185mm x 120mm x 27mm

- Gewicht: 303g

- ISBN-13: 9783492229708

- ISBN-10: 3492229700

- Artikelnr.: 08532334

Herstellerkennzeichnung

Piper Verlag GmbH

Georgenstr. 4

80799 München

info@piper.de

»Der Bericht ist packend geschrieben und machte einer breiten Öffentlichkeit erstmals den ganzen Umfang des kommerziellen Bergsteigens bekannt. Das Problem besteht heute mehr denn je, das Buch ist zeitlos aktuell.« Welt am Sonntag 20200712

»Den Abstieg vom Gipfel schildert Krakauer mit einer Intensität und Genauigkeit, die dieses Buch zu einem Klassiker der Alpinliteratur macht.« NDR 1 »Ein Drama, das fast das Blut in den Adern gefrieren lässt. Und am Ende auch den Wahnsinn des Abenteuertourismus enthüllt.« Kölnische Rundschau

Ich habe mich darauf gestürzt; es ist packend und spannend geschrieben.

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Ein gelungenes Werk. Es sollte mehr Bücher darüber geben.

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Lange schon hat mich kein Buch so gefesselt und vor allem noch so lange im Nachhinein beeindruckt wie dieses! Die Schilderung der Charaktere der Teilnehmer, in deren Leben das Bergsteigen die Hauptrolle spielt, der gesamte Aufbau des Buches, wie sich die Katastrophe langsam über den Teilnehmern …

Mehr

Lange schon hat mich kein Buch so gefesselt und vor allem noch so lange im Nachhinein beeindruckt wie dieses! Die Schilderung der Charaktere der Teilnehmer, in deren Leben das Bergsteigen die Hauptrolle spielt, der gesamte Aufbau des Buches, wie sich die Katastrophe langsam über den Teilnehmern zusammenbraut, all dies ist packend geschrieben.

Durch Sauerstoffmangel, Höhenkrankheit und Überanstrengung verursacht, führte eine Kette von Fehlentscheidungen und Fehlern letztendlich zur Katastrophe.

Krakauer versucht, in seinem Buch diese Gründe zu analysieren. In Anbetracht der zeitweisen Unzurechnungsfähigkeit aller Teilnehmer durch Halluzinationen und Wahnvorstellungen, bedingt durch Sauerstoffmangel, Höhenkrankheit und Erschöpfung, geht Krakauer meiner Meinung nach entsprechend vorsichtig mit Schuldzuweisungen und Detail-Erinnerungen vorsichtig um.

Meine Meinung: absolut lesenswert !

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Dieses Buch hat wirklich das Prädikat Beststeller

verdient.

Antworten 4 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 6 finden diese Rezension hilfreich

In diesem Buch geht es um die dramatische Besteigung des Mount Everests 1969 bei der die Hauptperson und der Autor Jon Grakauer sich für eine Zeitung bei dem Besteigungngsunternehmen Adventure Consultens anmeldet.

Bei der Besteigung kommt das Team in einen schrecklichen und tötlichen …

Mehr

In diesem Buch geht es um die dramatische Besteigung des Mount Everests 1969 bei der die Hauptperson und der Autor Jon Grakauer sich für eine Zeitung bei dem Besteigungngsunternehmen Adventure Consultens anmeldet.

Bei der Besteigung kommt das Team in einen schrecklichen und tötlichen Sturm, der vielen Bergsteigern das Leben kostet.<br />Es ist eins der besten Bücher die ich je gelesen habe.

Seit diesem Buch will ich Höhenbergsteiger werden.

Außerdem fesselt es durch seine Dramatik.

Die Besteigung ist so gut geschilder ,dass man meinen könnte dabei gewesen zu sein.

Weniger

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Noch nie hat mich ein Buch so gefesselt wie dieses. Krakauers Schilderungen lassen es einem teilweise kalt den Rücken runterlaufen. Es gelingt ihm, die tragischen Verkettungen dieses Unglücks deutlich zu machen. Es ist tragisch, was im Mai 1996 am Everest passiert ist. Es war das schwerste …

Mehr

Noch nie hat mich ein Buch so gefesselt wie dieses. Krakauers Schilderungen lassen es einem teilweise kalt den Rücken runterlaufen. Es gelingt ihm, die tragischen Verkettungen dieses Unglücks deutlich zu machen. Es ist tragisch, was im Mai 1996 am Everest passiert ist. Es war das schwerste Unglück das je an diesem Berg passierte. Krakauer zeigt auf, warum es dazu kam und was die Menschen eigentlich am Everest so fasziniert. Dieses Buch ist nicht nur empfehlenswert, nein, man muss es sogar gelesen haben.

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

»Jeder, der einigermaßen bei Verstand war, hätte nein gesagt. Aber das konnte ich nicht. Denn etwas tief in meinem Herzen befahl mir zu gehen, und die Anziehungskraft des Everest wirkte auf mich stärker als irgendeine andere Kraft auf Erden.«

Der amerikanische …

Mehr

»Jeder, der einigermaßen bei Verstand war, hätte nein gesagt. Aber das konnte ich nicht. Denn etwas tief in meinem Herzen befahl mir zu gehen, und die Anziehungskraft des Everest wirkte auf mich stärker als irgendeine andere Kraft auf Erden.«

Der amerikanische Journalist Jon Krakauer nahm im Mai 1996 an einer organisierten Besteigung des Mount Everest teil. Diese Expedition endete in einer Katastrophe, am Ende waren zwölf Tote zu beklagen.

Mit dem Thema Bergsteigen habe ich mich bislang noch nie beschäftigt, kenne als Namen lediglich Reinhold Messner und ansonsten das, was man aus aktuellen Anlässen schon mal in der Presse liest. Nach diesem Buch bin ich um einiges schlauer.

Jon Krakauer versteht es, zu erzählen. Da er im Wesentlichen berichtet, was er selbst erlebt hat, ist man als Leser ganz intensiv in der Handlung, scheint die Eiseskälte fast spüren zu können, die Verzweiflung und Angst wird greifbar. Genau wie die Faszination und die für den Nicht-Bergsteiger manchmal schwer nachvollziehbare Begeisterung für diesen Hochrisikosport. Die Vorkommnisse sind so spannend geschildert, dass man das Buch nicht aus der Hand legen mag. Selbst wenn man um die Ereignisse von 1996 und damit um den Ausgang der Ereignisse weiß.

Der Autor bemüht sich sehr, dem Leser zu erklären, was jemanden antreibt, der sein Leben riskiert, um den Gipfel eines Achttausenders zu bezwingen. Und es ist ja nicht nur das Risiko, sondern der potentielle Gipfelstürmer muss auch bereit sein, über Wochen hinweg unglaubliche Mühsal und Schmerzen auf sich zu nehmen. Da muss man nicht nur topfit sein, sondern auch eine ganz spezielle Geisteshaltung haben.

Apropos topfit: Ein Thema, dem Jon Krakauer sich hier widmet, ist die Kommerzialisierung des Bergsports. Diese wird offenbar heiß diskutiert und scheint zu polarisieren. Sollte nur derjenige auf den Berg dürfen, der ihn auch alleine bezwingen könnte? Krakauer war Teilnehmer einer solchen Expedition und befasst sich im Rahmen seiner Aufarbeitung mit dem Pro und Contra.

Ich schrieb gerade Aufarbeitung und genau das ist dieses Buch. Als Überlebender muss der Autor einen Weg finden, mit den schlimmen Ereignissen im Kopf weiterzuleben. Er versucht sich in einer Fehleranalyse: Was ist verkehrt gelaufen? Was hätte man anders machen müssen? Was war einfach unausweichliches Schicksal? Es geht um Fragen wie Risikoabwägung, Verantwortung und Mitmenschlichkeit. Er spart dabei auch nicht mit Selbstkritik, plagt sich mit Schuldgefühlen. Das machte den Bericht für mich sehr glaubwürdig.

Auch an anderen Stellen gibt es kritische Worte. Beispielsweise wenn es um die Vermüllung der Berge geht. Es ist für mich ein schwer vorstellbarer Punkt, dass man sich in eine Region begibt, in der die Natur eigentlich „der Chef“ sein sollte und dann dort auf Müllberge stößt.

Eine ganze Reihe von Fotos ergänzen den Bericht. Man sieht Bilder der Expeditionsmitglieder, Bilder der Verstorbenen. Man sieht sie aufsteigen, sieht schwer beeindruckende Fotos vom Everest – der Gedanke, so etwas mal mit eigenen Augen sehen zu wollen, will sich einem aufdrängen. Ich habe auch immer wieder eine Aufnahme angeschaut, auf der die Fundorte einiger Leichen bzw. die Punkte, an denen bestimmte Personen zuletzt gesehen wurden, eingezeichnet sind.

Fazit: Faszinierendes Thema, extrem spannend geschildert. Das lässt den Leser nicht kalt!

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Alles in einem ist dies ein hervorragend geschriebenes Buch über den Sinn oder Wahnsinn des Hochgebirgsalpinismus, in welchem der Autor sich ganz klar damit auseinander setzt, ob sich der Tod so vieler Menschen rentiert hat. Er macht sich selber sehr viele Vorwürfe, spart aber auch nicht …

Mehr

Alles in einem ist dies ein hervorragend geschriebenes Buch über den Sinn oder Wahnsinn des Hochgebirgsalpinismus, in welchem der Autor sich ganz klar damit auseinander setzt, ob sich der Tod so vieler Menschen rentiert hat. Er macht sich selber sehr viele Vorwürfe, spart aber auch nicht damit, anderen Vorwürfe zu machen. Jon Krakauer schafft es durch seine hervorragende Argumentationsgabe, den Leser ganz auf seine Seite zu ziehen. Das meine ich hier nicht negativ, denn mittlerweile habe ich die Bücher von den Leuten, die er angreift, ebenfalls gelesen und bin für mich zu dem Entschluss gekommen, dass Krakauer ganz klar noch am objektivsten an die Sache herangegangen ist.

Weniger

Antworten 3 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für