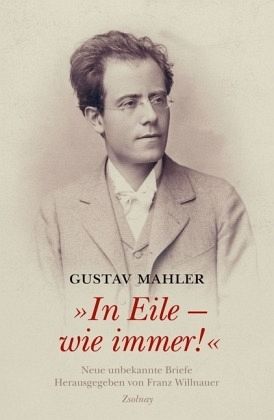

"In Eile - wie immer!"

Neue unbekannte Briefe

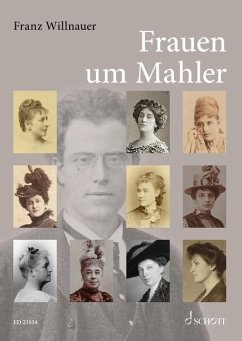

Herausgegeben: Willnauer, Franz

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

27,90 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Die Jugendliebe Josephine Poisl und der beleidigte Dichter Hugo von Hofmannsthal, Wiens "schönste Adelige", Gräfin Misa von Wydenbruck, und der New Yorker Konzertmeister Theodore Spiering, die Sängerin Selma Kurz und der Komponist Alexander Glasunow: sie alle waren Briefpartner Gustav Mahlers, der als Komponist, Dirigent und Operndirektor mit seiner Korrespondenz ein Netzwerk über halb Europa geknüpft hat. 35 seiner Briefpartner und mehr als 250 unbekannte Briefe versammelt dieser Band. Entstanden ist ein facettenreiches Bild von Gustav Mahler, ein Brief-Band, der sowohl spannende Lektür...

Die Jugendliebe Josephine Poisl und der beleidigte Dichter Hugo von Hofmannsthal, Wiens "schönste Adelige", Gräfin Misa von Wydenbruck, und der New Yorker Konzertmeister Theodore Spiering, die Sängerin Selma Kurz und der Komponist Alexander Glasunow: sie alle waren Briefpartner Gustav Mahlers, der als Komponist, Dirigent und Operndirektor mit seiner Korrespondenz ein Netzwerk über halb Europa geknüpft hat. 35 seiner Briefpartner und mehr als 250 unbekannte Briefe versammelt dieser Band. Entstanden ist ein facettenreiches Bild von Gustav Mahler, ein Brief-Band, der sowohl spannende Lektüre für alle Freunde seiner Musik als auch korrekt edierte Quellensammlung für die Forschung sein will.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.