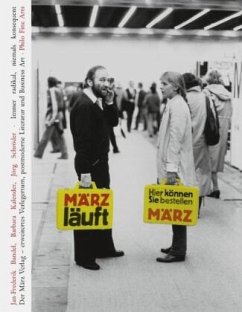

1969 wurde in einem Handstreich ein Verlag gegründet, dessen signalgelbe Bände schlagartig zum Inbegriff einer nachgerade alchemischen Mischung von linker Politik, Avantgarde-Literatur und Popkultur wurden: der März Verlag. »Pop, Porno, Politik« lauten die Schlagworte der literarischen Postmoderne, die Leslie Fiedler 1968 ausrief. Pornografie in Wort und Bild veröffentlichte Jörg Schröder in der angeschlossenen Olympia Press, einem deutschen Ableger von Maurice Girodias legendärem Pariser Sex- und Avantgardeverlag. Doch das war nicht seine einzige Übung in »erweitertem Verlegertum« (Diedrich Diederichsen): Schröder betrieb auch die Business-Art-Agentur Bismarc Media und veröffentlichte 1972 das Skandalbuch Siegfried. Später führte er den Verlag im Rahmen des Alternativ- Buchvertriebs Zweitausendeins weiter, erfand nebenbei die Friedensbewegung, widmete den Öko-Geistern die er rief, sein zweites Buch Cosmic und verfolgt seit dem endgültigen März-Crash Ende der Achtziger gemeinsammit Barbara Kalender ein einzigartiges autobiografisches work in progress. Jan-Frederik Bandels material- und bilderreiches Essaybuch erzählt die Vorgeschichte des März-Verlags, erkundet seine verschiedenen Stationen und Erweiterungen und ist damit nicht zuletzt ein Versuch über die Neuerfindung von Literatur und Betrieb um 1968.

Jörg Schröder und Barbara Kalender erzählen die Geschichte des März-Verlages und ihr Leben

Am Tag nach unserem Treffen in der März-Zentrale, der Wohnung von Jörg Schröder und Barbara Kalender im Westen Berlins, telefonieren wir, und sie fragen, ob sie nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel gequatscht hätten, vier Stunden lang, da seien sie sich jetzt beide nicht mehr so sicher, ob mir das nicht total auf die Nerven gegangen sei. Aber sie seien eben so mäandernde Leute, so entstehen eben ihre Gedanken und Geschichten - beim Erzählen; und sie hoffen einfach mal, dass ich das mitgekriegt habe.

Ja. Habe ich mitgekriegt, und Schröder und Kalender hätten mir das jetzt eigentlich auch nicht groß erklären müssen, denn das steht natürlich am Anfang der Geschichte: das Quatschen. So hat es Jörg Schröder einmal in einem Interview gesagt: "Wir wollten näher an die Wahrheit ran. Die ganze Wahrheit kennt man ja nicht, aber wir wollten näher ran. Dazu gehörte natürlich dieses Über-sich-selber-Reden, aber eben auch über Leute, denen man begegnet."

Jörg Schröder ist heute zweiundsiebzig Jahre alt und eine Legende. Als Verleger und als Erzähler. Eigentlich sonderbar, im Nachhinein betrachtet, dass er als Verleger begonnen hat. Denn das uferlose Reden, das gehörte, so sagt man, von Anfang an zu Jörg Schröder dazu, und dass er da zunächst einmal alle möglichen anderen Leute erzählen ließ, in seinen Verlagen, scheint merkwürdig. Hängt aber vielleicht damit zusammen, dass er unglaublich viel Redeenergie aufwenden musste, um seine Autoren zum Schreiben zu überreden - oder zum Textesammeln: wie etwa der ersten Veröffentlichung in seinem eigenen Verlag, dem März-Verlag: die legendäre, von Rolf Dieter Brinkmann und Ralf-Rainer Rygulla herausgegebene Sammlung "ACID" aus dem Jahr 1969, mit Texten von damals in Deutschland unbekannten Nordamerikanern: Freaks, Forschern, Wortbefreiern und großen Dichtern wie Marshall McLuhan, Leslie A. Fiedler, Charles Bukowski, William S. Burroughs, John Cage und vielen anderen.

Wie sie den Titel gefunden haben, für diese erste Anthologie, das beschreibt Schröder in der Geschichte des März-Verlages, die gerade unter dem Titel "Immer radikal, niemals konsequent" bei Philo Fine Arts erschienen ist: "Gefunden wurde der Titel ,Acid' während einer wenig szenemäßig und gänzlich acidfreien Begebenheit. Im Odenwald, in der Nähe von Darmstadt, gab es eine Dorfkneipe, die bekannt war für hausgemachte Wurst. So etwas aß man damals, das war ,doll', der grausige Apfelwein und diese fette hausgemachte Wurst. Rygulla fand das ,doll', es war für ihn der Ausdruck höchster Bewunderung, während ich das Schwammwort ,dumpf' inflationierte."

"ACID" war der Anfang - damals noch mit schwarzem Umschlag, das kann man in der vollständigen März-Bibliographie am Ende der neuen Verlagsgeschichte sehen. Danach kam dann: das große Gelb. "Gelbe Bomben", wie Dieter E. Zimmer in der "Zeit" einmal schrieb. Die gelben Umschläge der März-Bücher, alle von Jörg Schröder entworfen, sind die Sonnen-Embleme einer kämpferischen, sinnenfrohen, erotischen, drogeninteressierten, befreienden, erzählfreudigen, radikalen bundesrepublikanischen Buchepoche. Bernward Vespers "Die Reise" ist hier erschienen, Günter Amendts "Sexfront", Ken Keseys "Einer flog übers Kuckucksnest", Peter Kupers "Hamlet", Frauenbefreiungsbücher, Männerbefreiungsbücher, jede Menge pornographische Literatur und natürlich der umwerfende Selbstherrlichkeitsroman "Siegfried", den Jörg Schröder Ernst Herhaus erzählte, der ihn dann aufgeschrieben hat.

Jetzt steht er da, vor der gelben Bücherwand seines Lebens in seiner Altbauwohnung unterm Dach in Schöneberg im weißen Hemd mit weißem Bart. Neben ihm steht Barbara Kalender. Die beiden scheinen beinahe eins zu sein, seit über dreißig Jahren jetzt schon schreiben sie, leben sie, erzählen sie zusammen. Kalender, lustig, schnell, mit schulterlangem, braunem Haar und Händen immer in Bewegung, zwanzig Jahre jünger als Schröder, sagt: "Wir sind ein Kugelmensch." Pause. "Sie wissen schon: Platon." - "Mensch, das weiß der doch, ist doch gebildet", sagt Schröder. Und sie sagt: "Ist ja gut", und dass die Vorstellung eigentlich ein Horror für sie gewesen wäre, damals, dreißig Jahre lang, so eng zusammen, "aber jetzt find ich's superschön!"

Man könnte die Geschichte von Jörg Schröder als eine rasante Aufstiegsund Abstiegsgeschichte erzählen. Wie er mit dreiundzwanzig Jahren als Werbeleiter bei Kiepenheuer und Witsch anfing, als Verlagsleiter zum Melzer-Verlag nach Darmstadt wechselte, wo er Klemperers "LTI", die Beat-Anthologie "Fuck You" und Pauline Réages masochistischen Porno "Geschichte der O" mit ungeheurem kommerziellen Erfolg herausbrachte. Sich aber schnell mit dem Besitzer überwarf und 1969 den März-Verlag gründete. Schon 1971 war er der König der Verlagsbranche, Porno-König nannten sie ihn vor allem. Schröder hatte rasend schnell sehr viel Geld gemacht. Die ersten Seiten der Verlagsgeschichte lesen sich wie aus einem Wunderreich der Politik, der schönen, nackten Menschen, der sexuellen und politischen und literarischen Befreiung und des Irrsinns.

Er gründete eine Medien-Agentur, deren Beschäftigte alles erfinden durften, nur nichts Anschlussfähiges, nur nichts Verwertbares. Die "Bismarc Media"-Agentur war eine Agentur für Schaum und Blasen, für große Ideen fürs Glück, statt für Geld. Wie auch bei seinen Büchern, Amendts "Sexfront" vor allem, wozu er jetzt in seiner Verlagsgeschichte sagt: "Hier geht es aber nicht ums Geld, sondern um das Glück der Leser." Und zu so einem kommt das Geld dann manchmal wie von selbst. Schröder kauft sich ein riesiges, altes Herrenhaus in Niederflorstadt, einen fetten Jaguar, lässt Journalisten vom "Stern" kommen, die ihn mit Zigarre, zwei nackten Frauen, Jaguar und Schloss fotografieren. Das war 1971, die Bilder sind legendär, und spätestens seitdem gilt Schröder endgültig als prahlsüchtiger, superreicher Übermacho. Dabei begann schon damals, 1971, mit dieser Geschichte im "Stern" sein Abstieg.

Warum genau, müssen Sie selbst in der Verlagsgeschichte nachlesen, es ist eine Geschichte voll mit falschen Anwälten, betrügerischen Notaren, Rechtedieben, Zusagenzurückziehern und anderen Verbrechern. Und Pech und blöden Umständen. Nicht jede Volte des Untergangs ist nachvollziehbar, manche kann man in der zweiten Hälfte des Buches genauer nachlesen, da hat der Wissenschaftler und Verlagsleiter Jan-Frederik Bandel die März-Geschichte noch einmal mit Fußnoten und aus der Außenperspektive geschrieben.

Schröder hat seinen Part natürlich wie immer erzählt. Hat ihn Barbara Kalender erzählt, und ab 1981 erzählt sie natürlich mit. Das ist übrigens das Lebens-Geschäftsmodell der beiden, seit sie keinen Verlag mehr haben. Seit 1990 erscheint regelmäßig viermal im Jahr ein Band der Folge "Schröder erzählt". Verkauft wird nur an Subskribenten, gedruckt, gebunden, hergestellt wird hier unter dem Schöneberger Dach. Es sind Erzählungen aus dem Leben der beiden, aus dem Leben des Kulturbetriebs, des Politikbetriebs, Selbsterlebtes, garantiert nichts Ausgedachtes und alles unbedingt wahr.

Die Auflage liegt bei 400 Stück. Jedes Exemplar ist numeriert und signiert. Davon leben die beiden. Das ist ihr Gschäftsmodell. "Vom Mythos leben und nicht von der Stückzahl" ist das Motto der Reihe. Oder auch: dem geschlossenen Wahnsystem der Welt ein anderes, ein eigenes, ein offenes Wahnsystem entgegenzusetzen, darum ist es Schröder und Kalender immer gegangen. Es wird auch ungeschützt und offen schlecht über gewisse Protagonisten des Politik- und Kulturbetriebs gesprochen. Auch davon lebt das Projekt. Von den Feinden. "Man liebt doch seine Feinde", sagt Schröder jetzt. Und "das ist doch alles viel interessanter als dieses ganze Harmoniegesülze." Er erzählt eben auch gegen "die zunehmende Verlangweiligung der Welt".

Geklagt wurde noch gegen keine einzige Folge. Ein Wunder bei all den Wahrheiten und der gigantischen Prozess-Vorgeschichte Schröders. Das Geheimnis ist vor allem die kleine Auflage. Der zu erzielende "Verletztengewinn", sagt Schröder, wäre zu klein: "Es macht eben keinen Spaß, gegen jemand zu klagen, dem dadurch kein Schaden entsteht."

Sie erzählen und erzählen, einer fällt dem anderen ins Wort, "das ist doch jetzt Quatsch", "das weißt du doch gar nicht", "verwirr ihn jetzt nicht", "das musst du erzählen", "nein, lass mich mal". Alles kolossal unverdruckst und unterhaltsam. Dazu gibt es Spaghetti mit einer köstlichen Aquavit-Soße und ökologischen Weißwein. So ein Wein wenigstens gehört auch zu ihren Erzählvoraussetzungen für neue Schröder-erzählt-Folgen: "Erst sammeln wir ein paar Stichworte. Dann setzen wir uns auf unser Sofa; wir trinken immer Alkohol dabei, das ist dann wie bei Arno Schmidt und seinem Zuruf an seine Frau Alice: ,Schnaps her!', wenn es ans Schreiben ging."

Drei Abende lang erzählen sie sich Geschichten. Dann werden die Bänder abgetippt, das ergibt so etwa 200 Seiten, die werden dann in vielen Arbeitsschritten auf 50 Seiten kondensiert. "Das ist die Kunst", sage ich etwas blöd. "Na Kunst, weiß ich nicht", sagt Schröder. "Es ist jedenfalls die Methode."

Kunst ist ihm ein zu großes Wort. Im "Siegfried" hat er es mal so diktiert: "Ich sage es vorsichtig: Diese Winzigkeiten an Veränderungen, die, alle Jahrzehnte vielleicht einmal ein Buch, eine Musik, ein Film bei Leuten bewirken, in denen eigentlich überhaupt nichts mehr veränderbar scheint, das ist es, was Kunst ausmacht."

Nach vier Stunden, zwei Flaschen Wein und zahlreichen Tellern Aquavit-Nudeln und dem Gespräch über viele gelbe Bücher glaubt man sich einer solchen Winzigkeit an Veränderung sehr nah. Dabei war man nur zu Besuch: in einem anderen Wahnsystem.

VOLKER WEIDERMANN.

Jan-Frederik Bandel, Barbara Kalender, Jörg Schröder: "Immer radikal, niemals konsequent. Der März-Verlag - erweitertes Verlegertum, postmoderne Literatur und Business Art". Philo Fine Arts, 330 Seiten, 25 Euro

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main