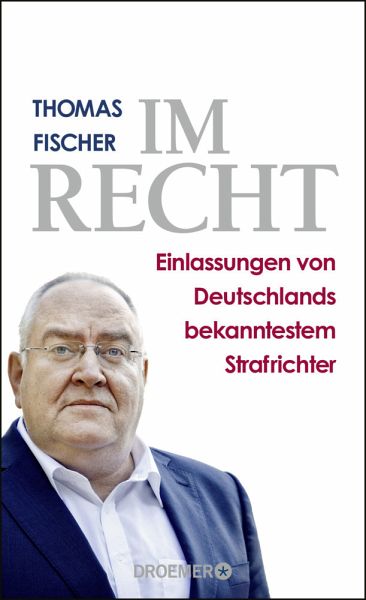

Im Recht

Einlassungen von Deutschlands bekanntestem Strafrichter

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Das Recht und die WirklichkeitIst Deutschland ein gerechtes Land? Kommt darauf an. Zumindest ein rechtsstaatliches? Weitgehend. Wie es aber im politischen und juristischen Alltag um Recht und Gesetz bestellt ist und wie die Justiz in Deutschland funktioniert, darüber klärt Thomas Fischer auf. Der Bundesrichter mischt sich ein in die aktuellen Debatten: Sind wir wirklich im Krieg gegen den Terror? Wie soll Deutschland mit den Flüchtlingsströmen umgehen? Und was sagen eigentlich unsere Gesetze zum Thema Sterbehilfe?Thomas Fischer bezieht klar Stellung, nicht selten auch entgegen der landläu...

Das Recht und die Wirklichkeit

Ist Deutschland ein gerechtes Land? Kommt darauf an. Zumindest ein rechtsstaatliches? Weitgehend. Wie es aber im politischen und juristischen Alltag um Recht und Gesetz bestellt ist und wie die Justiz in Deutschland funktioniert, darüber klärt Thomas Fischer auf. Der Bundesrichter mischt sich ein in die aktuellen Debatten: Sind wir wirklich im Krieg gegen den Terror? Wie soll Deutschland mit den Flüchtlingsströmen umgehen? Und was sagen eigentlich unsere Gesetze zum Thema Sterbehilfe?

Thomas Fischer bezieht klar Stellung, nicht selten auch entgegen der landläufigen Mehrheitsmeinung. In seiner ZEIT-Online-Kolumne "Fischer im Recht" zeigt er, wie der Rechtstaat heute im Innersten funktioniert und wo er an seine Grenzen stößt. En passant gelingt ihm eine hochspannende und brillante Rechtsphilosophie.

Ist Deutschland ein gerechtes Land? Kommt darauf an. Zumindest ein rechtsstaatliches? Weitgehend. Wie es aber im politischen und juristischen Alltag um Recht und Gesetz bestellt ist und wie die Justiz in Deutschland funktioniert, darüber klärt Thomas Fischer auf. Der Bundesrichter mischt sich ein in die aktuellen Debatten: Sind wir wirklich im Krieg gegen den Terror? Wie soll Deutschland mit den Flüchtlingsströmen umgehen? Und was sagen eigentlich unsere Gesetze zum Thema Sterbehilfe?

Thomas Fischer bezieht klar Stellung, nicht selten auch entgegen der landläufigen Mehrheitsmeinung. In seiner ZEIT-Online-Kolumne "Fischer im Recht" zeigt er, wie der Rechtstaat heute im Innersten funktioniert und wo er an seine Grenzen stößt. En passant gelingt ihm eine hochspannende und brillante Rechtsphilosophie.