Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

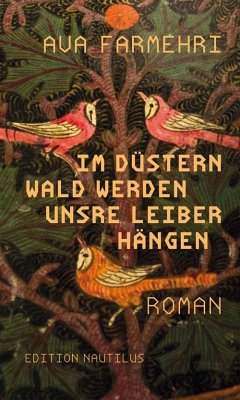

Nominiert für den Internationalen Literaturpreis 2021 / Platz 1 Litprom-Bestenliste Weltempfänger Winter 2020Sheyda Porroyas Tage sind gezählt. Sie sitzt im Todestrakt eines iranischen Gefängnisses - es ist das Jahr 1999, sie ist zwanzig Jahre jung. Ihre Erzählung, die zwischen Rückblicken auf ihre Kindheit und Jugend und dem barbarischen Alltag im Gefängnis hin- und herwechselt, ist voller Phantasie: Wachsen ihr wirklich Engelsflügel aus den Schulterblättern? Hat sie wirklich ihre Mutter getötet? Oder ist sie vielleicht wahnsinnig?Schon als Kind flüchtet sich Sheyda in eine Traum- ...

Nominiert für den Internationalen Literaturpreis 2021 / Platz 1 Litprom-Bestenliste Weltempfänger Winter 2020Sheyda Porroyas Tage sind gezählt. Sie sitzt im Todestrakt eines iranischen Gefängnisses - es ist das Jahr 1999, sie ist zwanzig Jahre jung. Ihre Erzählung, die zwischen Rückblicken auf ihre Kindheit und Jugend und dem barbarischen Alltag im Gefängnis hin- und herwechselt, ist voller Phantasie: Wachsen ihr wirklich Engelsflügel aus den Schulterblättern? Hat sie wirklich ihre Mutter getötet? Oder ist sie vielleicht wahnsinnig?Schon als Kind flüchtet sich Sheyda in eine Traum- und Wahnwelt und gewinnt in der repressiven Umgebung, in der sie aufwächst, immerhin eine Art Narrenfreiheit. Ungeliebte Tochter unglücklicher Eltern, Sonderling ohne Freunde und einzig zur grenzenlosen Liebe begabt, schafft sie sich ein Alter Ego ausgerechnet in Gestalt von Dantes betörender Beatrice.In berückend schöner, kraftvoller Sprache entfaltet Ava Farmehri eine Geschichte von Realitätsflucht, Unterdrückung und Isolation - makaber und magisch zugleich.

Ava Farmehri lebt in Kanada. Sie ist im Nahen Osten aufgewachsen, umgeben von Büchern, Katzen und Krieg. Sie liebt Bücher. Sie liebt Katzen. Sie hasst Krieg. Sie hasst Krieg leidenschaftlich. »Im düstern Wald werden unsre Leiber hängen« ist ihr erster veröffentlichter Roman. Sie schreibt unter Pseudonym.

Sonja Finck, geboren 1978 in Moers, studierte Literaturübersetzen in Düsseldorf. Inzwischen lebt sie als literarische Übersetzerin in Berlin und Gatineau (Kanada). 2019 wurde sie mit dem Eugen-Helmlé-Preis ausgezeichnet.

Sonja Finck, geboren 1978 in Moers, studierte Literaturübersetzen in Düsseldorf. Inzwischen lebt sie als literarische Übersetzerin in Berlin und Gatineau (Kanada). 2019 wurde sie mit dem Eugen-Helmlé-Preis ausgezeichnet.

Produktdetails

- Verlag: Edition Nautilus

- Deutsche Erstausgabe

- Seitenzahl: 288

- Erscheinungstermin: 1. Oktober 2020

- Deutsch

- Abmessung: 31mm x 134mm x 215mm

- Gewicht: 430g

- ISBN-13: 9783960542346

- ISBN-10: 3960542348

- Artikelnr.: 59368949

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension

Eine "iranische poétesse maudite", nennt Rezensent Carsten Hueck Ava Farmehris außergewöhnliche Protagonistin Sheyda, und er ist spürbar fasziniert von dieser jungen Poetin, die gerade soweit abseits ihrer Gesellschaft lebt und liebt, dass ihrem klaren Blick wenig entgeht und dass sie dieser Gesellschaft mit all ihrem Zorn und all ihrer Verletztheit literarisch "ins Gesicht spucken" kann. Dabei tritt sie weder als Opfer noch als Dissidentin auf. Farmehri lässt ihre Figur aus dem Gefängnis erzählen, wo sie, für den Mord an ihrer Mutter zum Tode verurteilt, auf ihre Hinrichtung wartet, erklärt Hueck. Hier beginnt sie zu erzählen - von den Frauen im Gefängnis, aber auch von ihrer Kindheit. Durch diese Erzählungen ermöglicht die Autorin ihren Leser*innen Einblicke in eine Gesellschaft, die Frauen wie Sheyda systematisch unterdrückt, lesen wir. So wird schnell deutlich, dass Sheyda trotz ihrer Schuld eine ganze Generation junger Frauen vertritt, die sich nach Selbstbestimmtheit und Liebe sehnen. Besonders eindrucksvoll findet der Rezensent den besonderen Ton, mit dem Farmehris Erzählerin ihre Wut und ihre Sehnsucht äußert - eine einmalige Mischung aus Anschuldigungen, Derbheit, Lyrik und Sinnlichkeit.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.11.2020

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.11.2020Erinnerungen einer zum Tode Verurteilten

Teheran 1999. Sheydas Hinrichtung steht bevor. Das Urteil war nicht politisch. Oder doch: Sie ist eine Frau, die durch ihre Existenz allein schon schuldig ist.

Von Verena Lueken

Hängende Leiber in düsterem Wald - was für ein Titel! Er zitiert einen Satz aus Dantes "Inferno", der vollständig als Motto das Buch eröffnet: "In dem Wald, dem düstern, werden unsre Leiber hängen, jeder am Dorngestrüpp des eigenen Schattens." Zwei weitere fremde Texte folgen auf der nächsten Seite, ein langes Gedicht des bengalischen Nobelpreisträgers Rabindranath Tagore (den die Heldin spät im Roman eine "beeindruckende Enttäuschung" nennt) und ein kurzes Zitat von Robert Frost. In beiden

Teheran 1999. Sheydas Hinrichtung steht bevor. Das Urteil war nicht politisch. Oder doch: Sie ist eine Frau, die durch ihre Existenz allein schon schuldig ist.

Von Verena Lueken

Hängende Leiber in düsterem Wald - was für ein Titel! Er zitiert einen Satz aus Dantes "Inferno", der vollständig als Motto das Buch eröffnet: "In dem Wald, dem düstern, werden unsre Leiber hängen, jeder am Dorngestrüpp des eigenen Schattens." Zwei weitere fremde Texte folgen auf der nächsten Seite, ein langes Gedicht des bengalischen Nobelpreisträgers Rabindranath Tagore (den die Heldin spät im Roman eine "beeindruckende Enttäuschung" nennt) und ein kurzes Zitat von Robert Frost. In beiden

Mehr anzeigen

steht die Freiheit auf dem Spiel, die hier eine Freiheit von der Angst ist, von der Anarchie des Schicksals (Tagore), Freiheit von allen Bindungen und damit letztlich vom Leben (Frost). Erst danach geht es richtig los, und zwar mit diesem Satz: "Sie werden mich töten."

Der Weg in dieses Buch ist also steinig. Aber nirgends steht geschrieben, das müsste anders sein und leichter Zugang gewährt werden, nicht, wenn es um alles geht wie hier. Und ist nicht vielmehr der Mut zu bewundern, mit dem Ava Farhmehri, deren Romandebüt dies ist, mit voller Verzweiflung voraus loslegt, um die Geschichte zu erzählen, die zwischen dem Titel, den Motti und der Vollendung ihres ersten Satzes liegt? Eine Geschichte, die kein anderes Ende finden kann als ebendieses, das der erste Satz so bestimmt feststellt?

Unbedingt muss dieser Mut bewundert werden! Das Buch, erzählt aus der Ich-Perspektive der zum Tode verurteilten zwanzigjährigen Romanheldin Sheyda Porroya aus Teheran, ist ein Zeugnis ungeheurer literarischen Courage. Zwar ist die Anlage einer Rahmenhandlung mit dazwischenliegendem Rückblick zu Elternhaus, Nachbarn, Liebhabern und Therapeut konventionell. Hier sind es die letzten Tage von Sheyda im Teheraner Frauengefängnis im Jahr 1999, von denen aus in einzelnen Kapiteln nicht immer chronologisch zurückgeblendet wird. Doch die Sichtweise und der Ton von Ava Farmehri sind extravagant. Weder scheut sie sich vor der saftigen Beschreibung von Körperfunktionen und -flüssigkeiten, genässten Betten, grünem Erbrochenen, von ausgeschlagenen Zähnen, herausgerissenen Nägeln oder blutgetränkten Matratzen, noch schreckt sie vor blumigen Bildern zurück, die dieser Drastik gegenüberstehen, lässt ihrer Heldin immer wieder einen Vogelschwarm folgen, der ihr vor Augen führt, was Freiheit wäre, oder sie in schwärmerische Gefühle versinken, was dann so klingt: "Die Liebe katapultierte mich ins Land des Wahnsinns, wo ich Sterne vom Himmel pflückte, um sie zu Hause auf Bäume und Teppiche zu pflanzen."

Sheyda erinnert sich an alles, und die Beschreibungen der physischen Welt sind fast immer sensationell (wenn sie nicht, wie ab zu, in den Kitsch abgleiten). Selbst an den Geruch der Großmutter, den sie beim Spielen unterm Küchentisch einsaugte, erinnert sie sich: "Den Geruch von feuchten Körperteilen und unberührten Dreiecken, den Geruch ihres Fischer-Ehemanns und seines Begehrens, den Geruch von geschwollenen, arthritischen Füßen, den Geruch von Schweiß, der ihr die Kniekehlen hinabrann, auf die Ziellinie ihrer Strümpfe zu, den Geruch von rebellischer Weiblichkeit, von Es-war-einmal-ein-Mädchen, von unterdrückter Feminität."

Und während sie sich erinnert, beginnt Sheyda zu begreifen, ihr Platz in dieser Welt ist irgendwo außerhalb - nicht außerhalb des Hauses, der Stadt oder des Gefängnisses, sondern außerhalb ihres Körpers, "außerhalb meines Fleischs und meiner Rippen". Dieses Gefühl radikaler Deplaziertheit liegt dem völligen Einverständnis mit dem Todesurteil zugrunde. Sie habe ihre Mutter getötet, so lautet die Anklage, und Sheyda hat gesagt: So ist es.

Sheyda ist eine notorische Lügnerin. Keine perfekte Tochter oder junge Frau. Sie dichtet allem ein Gefühlsleben an, was zu einigen stilistisch strapaziösen Passagen führt und immer wieder einmal schiefen Bildern, aber dies fällt beim Debüt einer offenbar überbordend sprachbegabten und phantasiebewehrten Autorin kaum ins Gewicht. Ist ihre Heldin wahnsinnig? Oder sind ihre Aufsässigkeit, ihre Verträumtheit, ihre Gabe, die Welt körperlich zu erfahren,und ihr Fluch, auf sie körperlich zu reagieren, der Spiegel, in dem sich ein Unterdrückungssystem offenbart, in dem sie als Person mit all diesen Eigenschaften nicht vorgesehen ist?

Sie stellt sich quer. Macht ins Bett. Will sich nehmen, worauf sie Lust hat, und wird bestraft. Vom Vater vor allem, aber auch von der Mutter, der sie jede Hoffnung auf ein Leben anderswo genommen hat, indem sie geboren wurde. Sie erfindet sich ein Alter Ego, nämlich (Dantes) Beatrice, in deren Gestalt sie schlüpft, wenn sie zu ihrem Liebhaber, dem Direktor ihrer Schule, unterwegs ist. Und in deren Umgebung sie sich hineinträumt, denn Florenz damals scheint ihr so viel freier als Teheran heute.

Darum geht es. Um die Körper der Frauen inmitten eines unbewohnbaren Lands, das für diese Körper nur eine Verwendung hat, als Mutter und Ehefrau nämlich. Diese Beschränkung bei gleichzeitiger körperlicher Indienstnahme, Versehrung und unendlicher Einsamkeit bringt Frauen wie Sheyda und auch ihrer Mutter den Tod. Manchen Männern übrigens auch. Dieses Buch ist eine große Abrechnung mit dem Gottesstaat, in dem es keine Hoffnung gibt.

Ava Farmehri ist ein Pseudonym. Wer auch immer die Frau ist, die sich dahinter verbirgt, sie lebt in Kanada, schreibt englisch, ist, so steht es im Klappentext, im "Nahen Osten" aufgewachsen, und dies ist ihr erster veröffentlichter Roman. Das letzte Wort in diesem seltsamen, teilweise atemraubenden, satzweise eben am Kitsch entlangschrammenden großartigen Buch ist dann tatsächlich: Freiheit. Dafür hat sich jede Zumutung gelohnt.

Ava Farmehri: "Im düstern Wald werden unsre Leiber hängen". Roman.

Aus dem Englischen von Sonja Finck. Edition Nautilus, Hamburg 2020.

288 S., geb., 22,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Der Weg in dieses Buch ist also steinig. Aber nirgends steht geschrieben, das müsste anders sein und leichter Zugang gewährt werden, nicht, wenn es um alles geht wie hier. Und ist nicht vielmehr der Mut zu bewundern, mit dem Ava Farhmehri, deren Romandebüt dies ist, mit voller Verzweiflung voraus loslegt, um die Geschichte zu erzählen, die zwischen dem Titel, den Motti und der Vollendung ihres ersten Satzes liegt? Eine Geschichte, die kein anderes Ende finden kann als ebendieses, das der erste Satz so bestimmt feststellt?

Unbedingt muss dieser Mut bewundert werden! Das Buch, erzählt aus der Ich-Perspektive der zum Tode verurteilten zwanzigjährigen Romanheldin Sheyda Porroya aus Teheran, ist ein Zeugnis ungeheurer literarischen Courage. Zwar ist die Anlage einer Rahmenhandlung mit dazwischenliegendem Rückblick zu Elternhaus, Nachbarn, Liebhabern und Therapeut konventionell. Hier sind es die letzten Tage von Sheyda im Teheraner Frauengefängnis im Jahr 1999, von denen aus in einzelnen Kapiteln nicht immer chronologisch zurückgeblendet wird. Doch die Sichtweise und der Ton von Ava Farmehri sind extravagant. Weder scheut sie sich vor der saftigen Beschreibung von Körperfunktionen und -flüssigkeiten, genässten Betten, grünem Erbrochenen, von ausgeschlagenen Zähnen, herausgerissenen Nägeln oder blutgetränkten Matratzen, noch schreckt sie vor blumigen Bildern zurück, die dieser Drastik gegenüberstehen, lässt ihrer Heldin immer wieder einen Vogelschwarm folgen, der ihr vor Augen führt, was Freiheit wäre, oder sie in schwärmerische Gefühle versinken, was dann so klingt: "Die Liebe katapultierte mich ins Land des Wahnsinns, wo ich Sterne vom Himmel pflückte, um sie zu Hause auf Bäume und Teppiche zu pflanzen."

Sheyda erinnert sich an alles, und die Beschreibungen der physischen Welt sind fast immer sensationell (wenn sie nicht, wie ab zu, in den Kitsch abgleiten). Selbst an den Geruch der Großmutter, den sie beim Spielen unterm Küchentisch einsaugte, erinnert sie sich: "Den Geruch von feuchten Körperteilen und unberührten Dreiecken, den Geruch ihres Fischer-Ehemanns und seines Begehrens, den Geruch von geschwollenen, arthritischen Füßen, den Geruch von Schweiß, der ihr die Kniekehlen hinabrann, auf die Ziellinie ihrer Strümpfe zu, den Geruch von rebellischer Weiblichkeit, von Es-war-einmal-ein-Mädchen, von unterdrückter Feminität."

Und während sie sich erinnert, beginnt Sheyda zu begreifen, ihr Platz in dieser Welt ist irgendwo außerhalb - nicht außerhalb des Hauses, der Stadt oder des Gefängnisses, sondern außerhalb ihres Körpers, "außerhalb meines Fleischs und meiner Rippen". Dieses Gefühl radikaler Deplaziertheit liegt dem völligen Einverständnis mit dem Todesurteil zugrunde. Sie habe ihre Mutter getötet, so lautet die Anklage, und Sheyda hat gesagt: So ist es.

Sheyda ist eine notorische Lügnerin. Keine perfekte Tochter oder junge Frau. Sie dichtet allem ein Gefühlsleben an, was zu einigen stilistisch strapaziösen Passagen führt und immer wieder einmal schiefen Bildern, aber dies fällt beim Debüt einer offenbar überbordend sprachbegabten und phantasiebewehrten Autorin kaum ins Gewicht. Ist ihre Heldin wahnsinnig? Oder sind ihre Aufsässigkeit, ihre Verträumtheit, ihre Gabe, die Welt körperlich zu erfahren,und ihr Fluch, auf sie körperlich zu reagieren, der Spiegel, in dem sich ein Unterdrückungssystem offenbart, in dem sie als Person mit all diesen Eigenschaften nicht vorgesehen ist?

Sie stellt sich quer. Macht ins Bett. Will sich nehmen, worauf sie Lust hat, und wird bestraft. Vom Vater vor allem, aber auch von der Mutter, der sie jede Hoffnung auf ein Leben anderswo genommen hat, indem sie geboren wurde. Sie erfindet sich ein Alter Ego, nämlich (Dantes) Beatrice, in deren Gestalt sie schlüpft, wenn sie zu ihrem Liebhaber, dem Direktor ihrer Schule, unterwegs ist. Und in deren Umgebung sie sich hineinträumt, denn Florenz damals scheint ihr so viel freier als Teheran heute.

Darum geht es. Um die Körper der Frauen inmitten eines unbewohnbaren Lands, das für diese Körper nur eine Verwendung hat, als Mutter und Ehefrau nämlich. Diese Beschränkung bei gleichzeitiger körperlicher Indienstnahme, Versehrung und unendlicher Einsamkeit bringt Frauen wie Sheyda und auch ihrer Mutter den Tod. Manchen Männern übrigens auch. Dieses Buch ist eine große Abrechnung mit dem Gottesstaat, in dem es keine Hoffnung gibt.

Ava Farmehri ist ein Pseudonym. Wer auch immer die Frau ist, die sich dahinter verbirgt, sie lebt in Kanada, schreibt englisch, ist, so steht es im Klappentext, im "Nahen Osten" aufgewachsen, und dies ist ihr erster veröffentlichter Roman. Das letzte Wort in diesem seltsamen, teilweise atemraubenden, satzweise eben am Kitsch entlangschrammenden großartigen Buch ist dann tatsächlich: Freiheit. Dafür hat sich jede Zumutung gelohnt.

Ava Farmehri: "Im düstern Wald werden unsre Leiber hängen". Roman.

Aus dem Englischen von Sonja Finck. Edition Nautilus, Hamburg 2020.

288 S., geb., 22,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

EIne sprachgewaltige Abrechnung mit gesellschaftlichen Zumutungen

Ava Farmehris "Im düstern Wald werden unsre Leiber hängen", erschienen im Oktober 2020 bei Edition Nautilus, ist sprachgewaltig, inhaltlich nicht leicht zu ertragen und voller Andeutungen, Symbole und Metaphern. …

Mehr

EIne sprachgewaltige Abrechnung mit gesellschaftlichen Zumutungen

Ava Farmehris "Im düstern Wald werden unsre Leiber hängen", erschienen im Oktober 2020 bei Edition Nautilus, ist sprachgewaltig, inhaltlich nicht leicht zu ertragen und voller Andeutungen, Symbole und Metaphern. Das beginnt schon beim Titel, der Dantes Göttlicher Komödie entlehnt ist.

Erzählerin ist die zwanzigjährige Sheyda Porroya, die im Todestrakt eines iranischen Gefängnisses auf ihre Hinrichtung wartet und ihre Lebensgeschichte rekapituliert. Von Anfang an ist dabei klar: Eine verlässliche Erzählerin ist sie nicht. Stetig vermischt sie scheinbar reale Ereignisse mit phantastischen, sodass man sich unweigerlich fragt, wie viele der geschilderten Dinge denn stimmen.

Wie der Titel vermuten lässt, handelt es sich thematisch um kein leichtes Buch. Es geht um die Frage nach Freiheit, Schuld und Selbstermächtigung in einem unmenschlichen Regime, um Religion und Familie, das Anpassen an Konventionen, das Scheitern daran und die Flucht davor - gerade als Frau im Iran. Immer wieder tritt der Tod in unterschiedlicher Gestalt in Sheydas Leben, und trotz ihrer scheinbar ausweglosen Situation ist sie widerständig. Immer wieder werden die Grenzen der Freiheit und individuelle Verständnisse von Freiheit und Schuld verhandelt und hinterfragt.

Die Leser*innen werden herausgefordert, nicht zuletzt durch den Charakter Sheydas, die eigentlich wahnsinnig unsympathische Verhaltensweisen an den Tag legt, aber trotzdem menschlich und sympathisch erscheint. Klare Kritik am Regime wechselt sich mit Vogelmetaphern ab, Sexualität wird offen thematisiert. Schnell wird deutlich, warum dieses Buch unter Pseudonym erschienen ist. Die eindrückliche Sprache, die vielen Bezüge zu altiranischen Mythen, zu Literatur und ungewöhnliche Vergleiche machen den Roman auch sprachlich zu einem herausragenden Buch.

Das Werk steht - sehr verdient - u.a. auf der Shortlist des Internationalen Literaturpreises und ist absolut lesenswert.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für