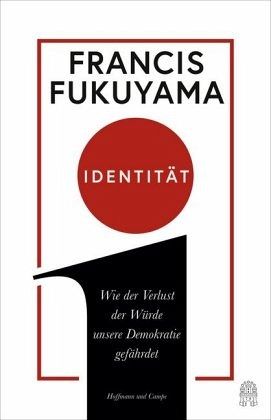

Identität

Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet

Übersetzung: Rullkötter, Bernd

Versandkostenfrei!

Liefertermin unbestimmt

29,95 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

»Intelligent und klar wir brauchen mehr Denker, die so weise sind wie Fukuyama.« The New York TimesIn den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der demokratischen Staaten weltweit erschreckend schnell zurückgegangen. Erleben wir gerade das Ende der liberalen Demokratie? Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, Autor des Weltbestsellers Das Ende der Geschichte, sucht in seinem neuen Buch nach den Gründen, warum sich immer mehr Menschen antidemokratischen Strömungen zuwenden und den Liberalismus ablehnen. Er zeigt, warum die Politik der Stunde geprägt ist von Nationalismu...

»Intelligent und klar wir brauchen mehr Denker, die so weise sind wie Fukuyama.« The New York Times

In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der demokratischen Staaten weltweit erschreckend schnell zurückgegangen. Erleben wir gerade das Ende der liberalen Demokratie? Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, Autor des Weltbestsellers Das Ende der Geschichte, sucht in seinem neuen Buch nach den Gründen, warum sich immer mehr Menschen antidemokratischen Strömungen zuwenden und den Liberalismus ablehnen. Er zeigt, warum die Politik der Stunde geprägt ist von Nationalismus und Wut, welche Rolle linke und recht Parteien bei dieser Entwicklung spielen, und was wir tun können, um unsere gesellschaftliche Identität und damit die liberale Demokratie wieder zu beleben.

»Einer der bedeutendsten Politikwissenschaftler der westlichen Welt.« Die Welt

In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der demokratischen Staaten weltweit erschreckend schnell zurückgegangen. Erleben wir gerade das Ende der liberalen Demokratie? Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, Autor des Weltbestsellers Das Ende der Geschichte, sucht in seinem neuen Buch nach den Gründen, warum sich immer mehr Menschen antidemokratischen Strömungen zuwenden und den Liberalismus ablehnen. Er zeigt, warum die Politik der Stunde geprägt ist von Nationalismus und Wut, welche Rolle linke und recht Parteien bei dieser Entwicklung spielen, und was wir tun können, um unsere gesellschaftliche Identität und damit die liberale Demokratie wieder zu beleben.

»Einer der bedeutendsten Politikwissenschaftler der westlichen Welt.« Die Welt