Nicht lieferbar

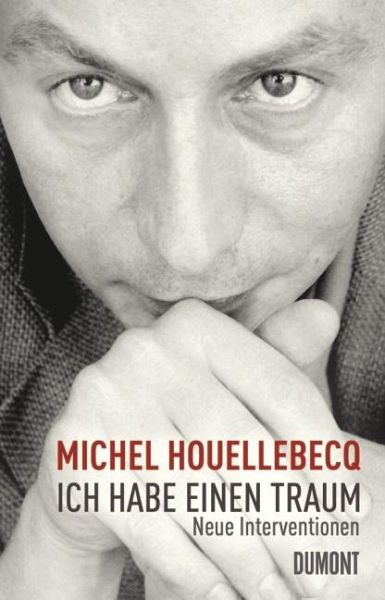

Ich habe einen Traum

Neue Interventionen

Übersetzung: Faust, Hella

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

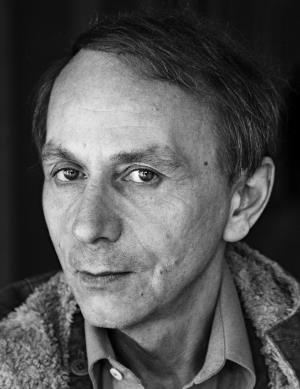

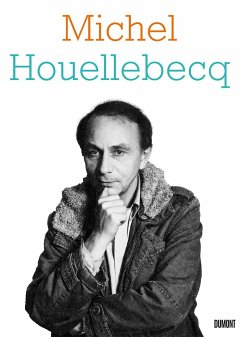

Als im Jahr 2000 'Die Welt als Supermarkt' erschien, stellte der Tages-Anzeiger fest: "Den wahren Houellebecq trifft man in seinem Essayband. Der vermeintliche Nihilist und Zyniker analysiert darin die halbe Gegenwart." Nun folgt endlich ein neuer Band mit Aufsätzen und Interviews. Vielen seiner Bewunderer gelten die Essays als sein eigentliches Hauptwerk: Houellebecq pur, die Essenz seines Schaffens. Hier offenbart er erneut die Qualitäten eines großen Erzählers, der Subjektivität und Allgemeingültigkeit auf fesselnde Weise vermengt. Uns tritt ein Autor entgegen, der auf der Höhe seine...

Als im Jahr 2000 'Die Welt als Supermarkt' erschien, stellte der Tages-Anzeiger fest: "Den wahren Houellebecq trifft man in seinem Essayband. Der vermeintliche Nihilist und Zyniker analysiert darin die halbe Gegenwart." Nun folgt endlich ein neuer Band mit Aufsätzen und Interviews. Vielen seiner Bewunderer gelten die Essays als sein eigentliches Hauptwerk: Houellebecq pur, die Essenz seines Schaffens. Hier offenbart er erneut die Qualitäten eines großen Erzählers, der Subjektivität und Allgemeingültigkeit auf fesselnde Weise vermengt. Uns tritt ein Autor entgegen, der auf der Höhe seiner Fähigkeiten das tut, was er wie wenige beherrscht: Er formt Expeditionen ins Herz der Gesellschaft zu messerscharfen Analysen des Zeitgeists, die mal lakonisch, mal mit unerwarteter Wärme, aber immer aufrichtig und unbestechlich geschrieben sind. Die skurrile Tragikomödie, die wir alle miteinander auf der Bühne des absurden Menschheitstheaters aufführen, hat einen schonungslosen Rezensenten gefunden. Denn was Michel Houellebecq hier betreibt, ist keine Sozial- oder Kulturkritik - es ist nicht weniger als Weltkritik.