Plötzlich taucht in den Bergen die Leiche eines vor zehn Jahren Verschwundenen auf. Die Polizei behauptet, daß Fang, Pekinger Stadtindianer, den Toten als letzter gesehen hat.

Ist er ein Mörder? Was genau hat er an besagtem Tag gemacht?

Erst allmählich begreift der junge Mann, daß er das Opfer eines gefährlichen Spiels werden soll.

Ein ironischer Krimi aus einem China, das offiziell gar nicht existiert.

Ist er ein Mörder? Was genau hat er an besagtem Tag gemacht?

Erst allmählich begreift der junge Mann, daß er das Opfer eines gefährlichen Spiels werden soll.

Ein ironischer Krimi aus einem China, das offiziell gar nicht existiert.

Nicht auf den Inhalt kommt es an: Wang Shuo spielt Herzklopfen

Erleichtert stößt der europäische Leser, der sich im Zwielicht von Wang Shuos Bestseller "Herzklopfen heißt das Spiel" nicht zurechtfindet, auf die Fußnote des Übersetzers zu Seite 288: Die verträumte Gammelei der Figuren und ihre rhetorische Koketterie, die die Ordnung des Erzählens nicht respektiert, darf er nun dem Genre des "liao'r tian" zuzählen. Das Lustspiel der Worte und Sätze, das sich die Freundesbande in dem Buch inszeniert - und eine Bande muß es doch wohl sein, wenn zu ihr ein paar kleine und ein großer Verbrecher gehören -, gibt "eines der größten Vergnügen" wieder, "das die Pekinger kennen". Es handelt sich um jene Redeschlachten, die sie sich auf Straßen und Gäßchen mit Worten liefern, "bei denen es nicht auf den stimmigen Inhalt, sondern auf Witz und Geistesgegenwart ankommt".

Stimmigkeit vermißt der Leser in diesem Buch vor allem; aber nicht nur ihm allein entzieht sich jede Möglichkeit zu Schlußfolgerungen, der Hauptfigur selbst ist die Konsistenz ihres Ich unerforschlich. Sollte es sich bei Wangs Roman in der Tat um die schillernde Form des "liao'r tian" handeln, so ist das Wesen dieser Gattung zum Charakter des Helden geworden. Fang Yan steht unter dem Verdacht, seinen Freund Gao Yang ermordet zu haben, doch entsteht aus der Beweisführung nichts weniger als ein kriminalistisches Geflecht, wie es der westliche Leser gewohnt ist. Der Verdacht bringt den Helden nicht ins Gefängnis, sondern auf eine pikareske Reise, auf der seine Freunde allerlei Schabernack mit ihm treiben, um ihn über den wahren Sachverhalt seiner Vergangenheit im unklaren zu lassen. Fang Yan selbst nämlich muß, so verlangt es die Justiz, herausfinden, wo er sich an jenem Tag, da der Freund vor immerhin zehn Jahren ermordet worden war, aufgehalten hat; just an dieser Stelle seines Gedächtnisses aber gähnt ein Abgrund. Fang Yan hat sich nicht auf die Suche nach der verlorenen Zeit zu begeben, sondern nach einem entschwundenen Zeitpunkt und gerät so in die unwürdige Situation eines, dem ein Wort, ein Name entfallen ist. Durch hektisch-hysterische Beweglichkeit versucht er sein Versagen zu kaschieren, er sieht sich belächelt von aller Welt und kann seine Gedächtnisschwäche nur durch Selbstironie entschuldigen.

Der Leser von Kriminalgeschichten gibt sich anfänglich der Hoffnung hin, daß, wenn schon der Held nicht Licht ins Dunkel seiner Vergangenheit bringt, doch wenigstens sein eigener Scharfsinn nachhelfen könnte, um in dem Text Winke als Ursachen und Wirkungen einer Tat aufzuspüren. Doch sieht er sich schnell entmutigt. Indizien, Zeichen und Namen lösen sich immer wieder auf: Ein gestreiftes Hemd, das der Held im verdächtigen Augenblick trägt, da der Mord geschehen sein muß, haben plötzlich alle seine Freunde an diesem Tag getragen, eine Freundin, die seine Unschuld zu beweisen vermöchte, ist nicht mehr ausfindig zu machen, weil sie den Namen Liu trägt, den häufigsten, den es in China gibt, und überhaupt wissen die Freunde schon längst alles von und über Fang Yan, so daß sie untereinander nur noch über uralte Erinnerungen blödeln und den Leser, den es doch zu informieren gälte, offenbar gänzlich darüber vergessen haben. Wer diese Freunde sind und was eigentlich der Held war und ist, wird der Leser nie erfahren, denn wie gute Bekannte treiben jene mit ihrer Identität und miteinander nichts als Scherz und Spott.

Es läßt sich nicht leugnen, daß diese Schlitzaugen, die vor allem Schlitzohren sind, durch ihren Charme bestechen - und dennoch ist es kaum vorstellbar, daß Wang Shuos Roman hierzulande einen Leser finden wird, der geduldig genug ist, sich mit dem Erzähler durch die Gassen, Winkel und Schlupflöcher der chinesischen Städte zu schlängeln und die skurrilen Reden immer aufs neue aufzunehmen, die die Freunde ebenso schnell wieder fallenlassen. Was bedeutet einem Europäer schon ein Roman, in dem der Autor am Ende eingesteht, daß in ihm "immer noch sieben Seiten fehlen". Der westliche Leser ist und bleibt ein Fanatiker der Logik. Wenn er schon auf die Kausalität einer Handlung und auf die zeitliche Folge der Ereignisse verzichten muß, so will er zumindest dafür durch ein psychologisches Gemälde entschädigt werden, das schlüssig auf eine mit sich identische Figur zu beziehen ist.

So vertraut sich die Biographie des Autors im Nachwort zum Roman liest, so unvertraut ist sein Stil. Seine jugendliche Existenz als Taugenichts hat Wang zunächst in einen Bestseller übersetzt und so die Subkultur seines Landes zu literarischen Ehren gebracht. Nachdem seine Bücher verfilmt worden waren, hat er begonnen, selbst Drehbücher zu schreiben; mittlerweile betreibt er sogar eine eigene Filmagentur, kurz, er ist ein Erfolgstyp, so schlau, wie ihn sich die westliche Welt nur wünscht. Um Wangs Bücher zu lesen aber ist eine Mentalität verlangt, die eben nicht gerade jedes Wort wägt und jeden Pfennig zählt. Offenbar selbst ein gerissener Fabrikautor, macht Wang aus seinen Lesern lauter Tagediebe, die sich in seinen Sätzen schaukeln wie Sommervögel in den Bäumen. Wer nicht Ferien von allen Tendenzen der abendländischen Literatur, ihren Ideen, ihrer Handlungsstringenz, ihrer Moral, ihrer Charakterbeschreibung machen will, wird den Zauber der Erzählung, das Gaudium der Worte, durch zuviel grimmige Ungeduld zerstören. HANNELORE SCHLAFFER

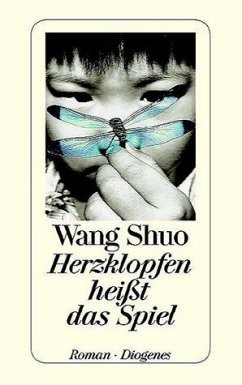

Wang Shuo: "Herzklopfen heißt das Spiel". Roman. Aus dem Chinesischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Sabine Peschel. Diogenes Verlag, Zürich 1995. 389 S., geb., 44,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

"Aufzeichnungen über die wilden Jahre von Wang Shuo, des populärsten Trash-Literaten und TV-Produzenten Chinas, der in diesem Roman einen schwierigen Balance-Akt zwischen Flapsigkeit und ernstem Anliegen vollführt. Er repräsentiert in persona den augenblicklichen Zustand des sozialen Gefüges der Metropolen der Volksrepublik. Seine Pizi wenxue (Ganovenliteratur) beschreibt den moralischen Niedergang, der mit dem Aufstieg des Volkskapitalismus verbunden ist." (Szene Hamburg) "Eine köstliche Farce!" (Süddeutsche Zeitung) "Wang Shuo beleuchtet eine Seite im Leben des heutigen China, über die Außenstehenden kaum etwas bekannt sein dürfte." (Neues Deutschland)