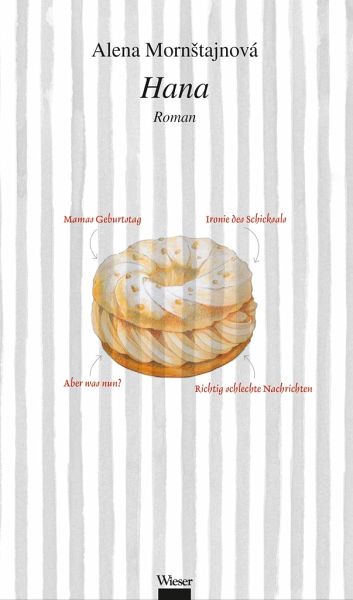

Hana

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 6-10 Tagen

21,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein mährisches Städtchen 1954 - Mira widersetzt sich ihren Eltern und geht aufs Eis. Zur Strafe erhält sie kein Törtchen, aber dieses Ereignis verändert ihr Leben für immer. Die Tragödie bindet sie an ihre schweigsame, seltsame Tante Hana und beide müssen lernen, miteinander zu leben. Allmählich wird die Geschichte ihrer jüdischen Vorfahren aufgedeckt und Mira lernt zu verstehen, warum sich die Tante so schwer im Leben zurechtfindet.Drei Generationen Familiengeschichte im 20. Jahrhundert. Zwei geschickt verwobene Zeitebenen und Schicksale in grausamen Zeiten. Zwei Frauen haben sich n...

Ein mährisches Städtchen 1954 - Mira widersetzt sich ihren Eltern und geht aufs Eis. Zur Strafe erhält sie kein Törtchen, aber dieses Ereignis verändert ihr Leben für immer. Die Tragödie bindet sie an ihre schweigsame, seltsame Tante Hana und beide müssen lernen, miteinander zu leben. Allmählich wird die Geschichte ihrer jüdischen Vorfahren aufgedeckt und Mira lernt zu verstehen, warum sich die Tante so schwer im Leben zurechtfindet.

Drei Generationen Familiengeschichte im 20. Jahrhundert. Zwei geschickt verwobene Zeitebenen und Schicksale in grausamen Zeiten. Zwei Frauen haben sich neben dem durchlebten Leid aber auch mit der Frage der Schuld auseinanderzusetzen, wenn durch eigenes Handeln anderen Leid zugefügt wird, bewusst oder unbewusst. Und wie erträgt man, als Einzige überlebt zu haben.

Die Geschichte, die auf wahren Begebenheiten basiert, ist in einem mitreißenden Tempo geschrieben, dramatisch wie ein Film. Alena Mornstajnovás mehrfach preisgekrönter Roman ist in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt worden und in Tschechien ein Bestseller.

Drei Generationen Familiengeschichte im 20. Jahrhundert. Zwei geschickt verwobene Zeitebenen und Schicksale in grausamen Zeiten. Zwei Frauen haben sich neben dem durchlebten Leid aber auch mit der Frage der Schuld auseinanderzusetzen, wenn durch eigenes Handeln anderen Leid zugefügt wird, bewusst oder unbewusst. Und wie erträgt man, als Einzige überlebt zu haben.

Die Geschichte, die auf wahren Begebenheiten basiert, ist in einem mitreißenden Tempo geschrieben, dramatisch wie ein Film. Alena Mornstajnovás mehrfach preisgekrönter Roman ist in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt worden und in Tschechien ein Bestseller.